トピックス

写真家・六田知弘の近況 2016

展覧会や出版物、イベントの告知や六田知弘の近況報告を随時掲載していきます(毎週金曜日更新)。

過去のアーカイブ

- 2016.12.28 時の記録

-

今年もこれで最後のトピックスとなりました。

時の流れは年齢と共に加速していくのは確かです。子供の頃は楽しい時はあっという間に過ぎて、苦しい時は長いと感じていたように思いますが、還暦を迎える歳になると苦楽共に疾風のごとくに過ぎ去ります。そして驚くのは、つい一月前の事でも記憶は薄れ、遠い昔のことのように感じることがあり、それと同時に、何十年も前の出来事のはずのものが、時間をスキップして今現在と直接連続しているように感じる事も多くなりました。特に写真を撮っている時の前後にそういう事が多いのですが、もしかしたら老人ボケの兆候かも?(笑)

そんな相対的な時間の流れの中で私はカメラを持って写真を撮っています。写真は今その時しか写すことができません。そしてシャッターを押した瞬間に、過ぎ去った過去の記録となるのです。その記録が、私にとって、そしてその写真を見る人にとって、遠い近いを問わず、「記憶」として残り得るかどうか。

しかしそんなことはあくまで結果の話。これからも、どこかひかれるものにカメラを向けていくことができるなら、それが私にとって最高の幸せです。

どうぞみなさん、よい年をお迎えください。(六田知弘) - 2016.12.22 運慶作無着像の撮影

-

興福寺の北円堂の無着と世親像、そして国宝館の天燈鬼、龍燈鬼の撮影を無事終えることができました。

本当にホッとしています。

メインとなる無着像の写真は天が助けてくれたのでしょう。この上ない最高の自然光を得て撮ることができました。その表情は本当に生きていて、恐ろしいほどの迫力で見るものに迫ってきます。これを作りえた運慶は正真正銘の天才です。

来年秋に東京国立博物館で開催される「運慶」展のための撮影でしたが、今回撮った写真の中から、私の一押しのこの自然光で撮った写真がポスターに使われるのか、それともライティングして撮ったもの(これもなかなかよく撮れています。)が使われるのかはわかりませんが、この自然光での写真が撮れたということだけでも私としては大満足です。とはいえ、その写真を見ていただき、無着像の凄さ、素晴らしさをみなさんと共有できたら写真家冥利に尽きるというものですが。でも、ちょっと迫力があり過ぎて怖いと思われるのでしょうかねエ・・・?(六田知弘) - 2016.12.16 奈良高畑

これから興福寺の仏像の撮影ににはいります。今日は天燈鬼、龍燈鬼、明日は無着、世親像です。

撮影まで少し時間があるので、高畑界隈を歩きました。古い板塀に紅葉した蔦が這っていました。こんなところにいつか住みたいものだと思いました。(六田知弘)- 2016.12.09 汝窯 水仙盆展

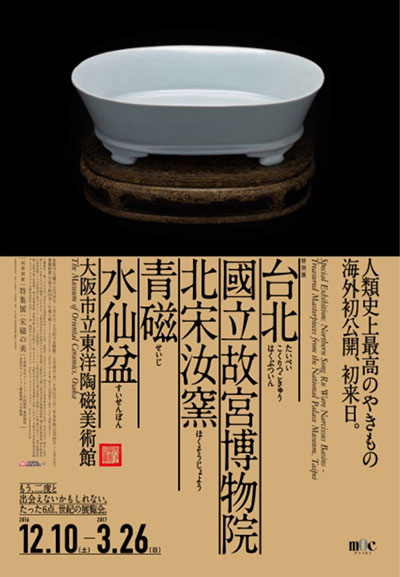

今、大阪市立東洋陶磁美術館で明日から始まる「國立故宮博物院 北宋汝窯 水仙盆」展の内覧会のために大阪に来ています。美術館近くの銀杏並木が今、黄葉の真っ盛りです。

この展覧会のポスターや図録の写真を台北故宮で撮ったのが今年1月。ついこの前に撮ったばかりだと思っていたのにあれから11ヶ月もたったなんて信じられません。

そんなことより、皆さん、「人類史上最高のやきもの」と称されるものが海外初出品、今、この日本にあるのです。好き嫌いは横において、先ず自分の目で見に来てください。それぞれおそろしいような吸引力をもつ5点の北宋汝窯の水仙盆がならんでいます。(また、3月8日から19日迄、私の故郷奈良県御所市を撮った写真展「写真家・六田知弘 宇宙のかけら―御所」の大阪展が大阪市立東洋陶磁美術館のすぐ向かいにある「アートエリアB1」で開催されます。汝窯展と期間が重なりますのでこちらも合わせてご覧いただきたいです。)

還暦を迎え、それなりの年齢になったせいか、最近、非常に重要な美術品を撮る機会が増えて来ました。来週には来年秋に東京国立博物館で開催される「運慶」展のために、興福寺の「無着・世親」像の撮影をします。今までずっと撮りたくてたまらなかったのに撮らせてもらえなかったものを 撮れるのです。

心を整えて、この世界最高の肖像彫刻のひとつに向かおうと思います。(六田知弘)- 2016.12.02 高幡山の白い富士

いつものように自宅から駅に出るために高幡不動の裏山を通りました。今日は昨日までと打って変わって見事な秋晴れ。前々回に書いたように山の頂上辺りの太い木が最近一斉に切られて、すっかり見晴らしがきくようになっています。

青空の下に白い富士山が小さくではありますがはっきりと見えました。

鬱蒼とした木々の間をぬけるのが日々の楽しみだった私には、富士山の白く尖った三角形が、今日は小さな棘のように心に刺さりました。

とかいうように、アメリカ大統領選挙の結果が判明した頃から気分も体調もずっと低迷気味なのですが、私もあと数日で還暦。そんなペシミスティックになったままこれからの人生を生き続けていてもつまらない。たくさんの人たちに支えられてここまで生きてこれたのだから、前方の視界がきかなくてもその向こうに光が必ず見えると信じて、今現在しか写せないカメラを手に、今をしっかりと生きていこうと思っています。 なんやかや言っても富士山はやっぱり美しいです。(六田知弘)- 2016.11.25 燃える秋

奈良県御所(ごせ)は今、紅葉の真っ盛り。どこに行っても黄色い銀杏や真っ赤な楓や桜が激しく燃えています。金剛山の麓の高鴨神社も境内の池面に紅い葉が写り込んでいて、それをスマホで撮ってモノクロに変換したら、御所の吉祥草寺で小正月に行われる大トンドの炎のようになりました。

御所市から依頼されて来年3月に私が撮った御所の写真展「宇宙のかけら―御所」を開催するのですが、その撮影もこれで一応終了。丸一年、何度も我が故郷 御所に通い続けました。

私もあと10日ほどで、満60歳。還暦を迎えます。この世に生まれ落ちて一巡したという事。そんな人生の大きな節目に、自分の生まれた御所市から御所の写真展の依頼が来るというのもある意味不思議な事です。新たな生を踏み出す前に自分の原点をしっかり見つめ直せという天からの指令だったのかもしれません。(六田知弘)- 2016.11.18 ポプラの落ち葉 高幡山の伐採

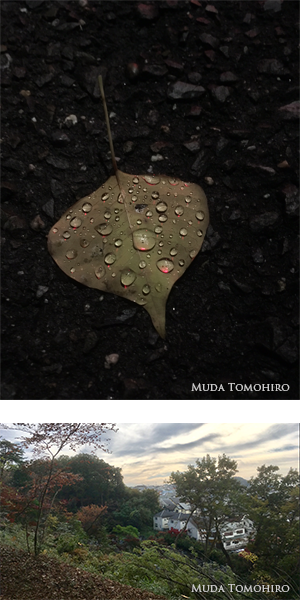

数ヶ月前から老人ホームに入っている母に会って帰る途中、すっかり暗くなった雨上がりの坂道を上りきったところで不思議な色の光を発するポプラの落ち葉を見つけました。表面についた水玉がまるでオパールのように、白濁した中で赤く魅惑的に発光しています。すかさずスマホを取り出して何枚か撮りました。(こういう不思議な光はほんのわずかな時間で変化し消えていくのが常ですから。)撮ってから一体この光は何なんだとしばらく考えて、ふと上を向くと合点。原因がわかっても、その水玉の不思議な美しさは私の心に沁みました。

東京に戻った翌朝、駅に出るためにいつも通る高幡不動の裏山を歩いていて、一体ここはどこなのだと分からなくなるような風景に愕然としました。何と山道にの斜面に生い茂っていた太い樹木が広範囲に伐り倒されてしまっていて、下の住宅地や墓地がスケスケに見えてしまっているではないですか!

この木々に囲まれた路で見つけたものをトピックスでも何度も取り上げたように、そこを毎日通るのが私の大きな楽しみであったのに・・・。(今のところは天気がいいと富士山も見えるであろう山の一部分が伐り倒されているのですが、これ以上範囲が広がらないことを願っています。)

すべてのものは変化し続けているということはわかっているはずなのに、時の流れに身を任せきれない自分がいます。(六田知弘)- 2016.11.11 屋根の上の恵比寿 大黒

まさかのトランプ勝利。世界中に衝撃が走りました。私はこれから生じるであろう様々な激しい変化を悲観的に考えて、どうしようもなく憂鬱な気分に陥ってしまいました。そんな気分を払おうと、新幹線に飛び乗って故郷奈良県の御所(ごせ)に向かいました。実家に着いたのは夜11時でした。

翌日は爽やかな快晴。カメラを持って澄んだ空気を吸いながら御所の町を撮り歩いているとトランプショックなんかすっかり忘れて気分も秋晴れ。

太陽も金剛山の向こうへ落ちる頃、塀の上の恵比寿さんと大黒さんが月をバックに微笑んでいました。

ちょっと早いお知らせですが、来年3月に御所を撮った写真展「宇宙のかけら―御所」を大阪と御所で開催します。今までの私の写真展とはちょっと違った展示になると思います。ご期待ください。(六田知弘)- 2016.11.04 黒い立方体

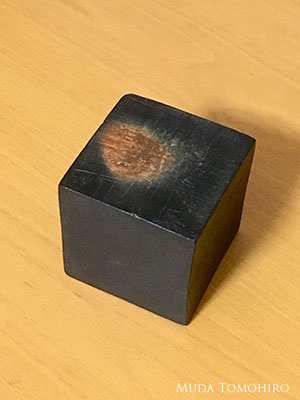

一辺7-8センチの黒い立方体をあるフェアで見つけました。手に取った瞬間、これが欲しいと思いました。値段を聞くと一万円足らずと安いので即決でした。

熊谷幸治という若手の陶磁作家の作品です。熊谷さんの作品は、4年ほど前、同じフェアで商品台の横のダンボール箱に入った状態で置いてあった割れた黒いダチョウの卵のようなものを見つけたのが最初でした。(なんとそれは2500円でした。)それから熊谷さんの作品を小さいものばかりですがいくつか手に入れたのですが、またここで気に入った作品を見つけらて嬉しいです。このまま彼の作品が高くならないことを願うばかりです(笑)。(六田知弘)- 2016.10.28 祈りの滝

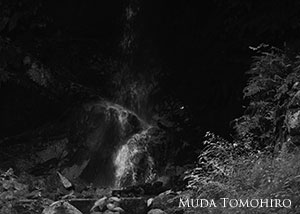

葛城山と金剛山の間、奈良県と大阪府との境を水越峠と言います。ここは古代から大和と河内をつなぐ重要な道でした。峠には「祈りの瀧」があります。古代はどうだっかわかりませんが、今は水量も少なく、見逃してしまうような小さな滝ですが、近寄ってみると、独特の気配を漂わせています。役行者もここで水に打たれて修行をしたとのこと。

スマホで撮った写真とこの文を瀧から送ろうとしたのですが、山陰にあるために流石に電波は通じず、今、山麓のコンビニで書いて、送ります。(六田知弘)- 2016.10.21 北宋汝窯青磁水仙盆展

12月10日から大阪市立東洋陶磁美術館で開催される「台北 国立故宮博物院 北宋汝窯青磁 水仙盆」展のポスターができました。このトピックスにも既に書きましたが、写真は私が今年の1月に台北故宮博物院に行って苦労して撮ったものです。それがデザイナーの上田英司さんの手によって素晴らしいポスターになりました。人類史上最高のやきものと称せられる代物。ポスターを見ているとまさに玉座に鎮座する皇帝そのものの御真影を拝しているような気になってきます。もちろん、美術館で是非実物をご覧いただきたい。台北故宮の水仙盆5点に、私的には最も好きな大阪市立東洋陶磁美術館所蔵のものを合わせたたった6点だけの展覧会です。だがしかし、この機会を逃せば二度とないと思われるせっかくのチャンス。お見逃しなさいませんように。美術館のロビーには汝窯の大きな写真パネルが設置されます。その前で記念写真などはいかがでしょうか。(六田知弘)

- 2016.10.14 瀧に蝶

葛城山の中腹にある櫛羅の滝の下方部分にカメラを向けてシャッターを押しているとモンシロチョウが画面に入ってきて、左から右へとツー、ツーと通過して行きました。その一瞬、幼稚園のころ祖父に連れられてここに来たとき、祖父が白い下着のトランクス一枚で黒々とした水をはる滝壺に入って泳いだ光景が鮮やかに目の前に蘇りました。その滝壺は十数年前の大水で崩れ落ちた岩によって埋まってしまって今はもうないのですが。(六田知弘)

- 2016.10.07 床面の生き物

もう15年以上前から壁を撮っていて何度か展覧会で発表してきましたが、昨年から床も撮るようになりました。この写真は、そのきっかけとなった太田区の町工場だったところの床面です。今は機械を取り払い、名前をそのまま使って「ギャラリー南製作所」として使われています。写真の丸は床面についた機械の足の跡形です。地の部分は青く見えますが、これは床面に染み込んだ油の色です。見た目ではこれほど青くは見えないのですが、カメラで撮るとこんな感じに写ってきました。

この頃は、意図せずに写ってきたものが面白く、遊びながら撮った方が返って面白いものが撮れるのだと開きなおったほうがいいと益々思うようになっています。(六田知弘)- 2016.09.30 国見の丘

今、奈良県御所市の国見山の頂上に来ています。国見山は、「ほほまの丘」と古事記では記載されたところで、初代天皇である神武天皇が大和に入って最初に国見をしたところ言われています。今は頂上付近は木が茂り、葛城山の端っこと金剛山だけしか見えませんが、かつては秋津や飛鳥やそのむこうの奈良盆地全体が見渡されたはずです。はるばる九州からきて、ここに立ち、新しい国造りのビジョンを描いたことでしょう。しかしそれははるか昔の神話の世界。今はここを訪れる人はほとんどいないでしょう。

それにしても麓の国見神社からこの丘に登るまでの林の道は、不思議な気配を感じるところでした。頂上のベンチに座っている今も、上を飛ぶ飛行機の音に混じって、下の林の方から鵺(ぬえ)の声と昔言われたトラツグミの鳴き声が夢の中からのように途切れ途切れに聞こえてきます。

これを書いてるうちにあたりがだいぶ暗くなって来ました。雨に濡れないうちに急いで山を下りないといけません。(六田知弘)- 2016.09.23 ニューヨーク 「Mizu no bo」展

12日から始まったニューヨークのEric Thomsen gallery での個展「Mizu no bo」の会場の画像が送られてきました。私は諸事情でニューヨークには行けませんが、この写真を見せられると行きたいという衝動に駆られます。12日のオープニングレセプションには200人もの方々がいらっしゃったとのこと、そう聞くと無理をしてでもニューヨークに行くべきだったとも思うのですが・・・。

那智の滝や蓮の写真で構成されていますが、こういういかにも東洋的なものを題材にしたものを、アメリカの人たちがどのように受け止めるのか。エキゾチックなもの、東洋の神秘的なものと受け止めるのか、それとも、もっと積極的な意味で何らかの価値を見出すのか、そこら辺を直接聞いてみたいと思うのですが、なかなかアメリカには行けそうにありません。(六田知弘)- 2016.09.16 水面

東京での「火・風ノ貌」もニューヨークでの「mizu no bo」も始まりました。その合間に奈良の撮影に行きました。

雨上がりの御所の高鴨神社の池。水面ギリギリまで垂れ下がった木の枝と水面との隙間を微風が通り抜けました。水面にできたさざ波と一緒に、小枝の先についた水玉もファインダーを覗く私も一緒にふるえました(六田知弘)- 2016.09.09 写真展「火・風ノ貌」がはじまります。

仏教でいうところの、すべてのものを形づくる「地・水・火・風・空」の五大元素をテーマにしようと思ったのは、「時のイコン」の撮影がきっかけです。津波に流され、地面に打ち上げられたモノを撮り続けていると、今見えている現実の世界の向こうにある世界を強く意識したからです。

このテーマは私にとっては、写真家として取り組むべき永遠のテーマであるのですが、加島美術の協力をえて、三年の間である程度集中して取り組んで撮影し、発表するかたちにしました。今回の「火・風ノ貌」がその五大元素シリーズの最後となります。

今から考えるとこのテーマは私にとっては、非常にハードな課題でした。正直なところ、途中、精神的にも肉体的にもぎりぎりのところまで追いつめられ、このまま写真が撮れなくなり、死んでしまうのではと思った時もありました。実際、石を撮っているときに滑って首をひねってから、指先が痺れて、痛く、シャッターボタンを押すのもつらい時がながく続きました。

このテーマに取り組み始めた頃、私はあるビジョンを見ました。

熊野の速玉大社の横に神倉山という山があります。そこは熊野の神様が最初に天から降臨したところだとされていて、「お燈まつり」という火祭りで有名なところです。その中腹にゴトビキ岩という巨大な岩が露出しています。ゴトビキというのは地元の言葉でヒキガエルを指すようですが、わたしにはそのかたちはヒキガエルというより男根のようにみえます。古代からそれは信仰の対象とされ、お燈まつりのときもこの前で(二千人もの男たちが手に持つ)松明に火が点けられます。これはあまり積極的には公表されてはいないのですが、(地元の人たちはみんな知っているのでしょうが)そのゴトビキ岩を向かって右側に回り込んだところに、ゴトビキ岩とそれに接する岩との間の隙間があります。そのかたちが、これは誰が見てもそう見えると思うのですが、まさに女陰そのものなのです。その下には玉石が敷かれ、上方にはしめ縄がはられています。

これからが私が見たビジョンなのですが、わたしは一人、その巨大な女陰のかたちをした岩の割れ目に這うようにして上っていき、その割れ目にあいた光差す小さな穴に頭から入っていきました。そこをやっとの事でくぐり抜けて向こう側にでました。そこにはテラス状にはりだした狭い空間があり、わたしはそこに立ちました。どうやらそこは、断崖絶壁の壁面のようで、目の前は白く明るく、完全に開けています。眼下遠く遥かには海が見えます。それに沿って弧をえがくように家々の屋根が並んでいます。それをしばらく眺めていたら、足がすくんでよろけたせいか、風に煽られたためかわかりませんが、気がつくと私は崖から真っ逆さまに落ちているところでした。どちらが上なのか下なのかわかりません。恐怖心はあったのですが、それもいつの間にかふっとんで、意識もあるのかないのか・・・。そういう状態でしばらくいた後、ふと気がつくと、落下しているのではなく飛行している自分に気がつきました。手足を伸ばし、海の方に向かって、明らかに自分の身体から出るエネルギーによって飛んでいるのです。面白くなって自らの身体をくねらせて舵をとり、右にいったり左に行ったり。これは最高の快感です。そして前に伸ばした両手にはいつの間にか一眼レフのカメラが。わたしは、飛行しながら両手を伸ばしたままで、シャッターを何枚も切っています。ファインダーなんかのぞかなくても今のカメラはしっかりと写ります。そうして空中写真を楽しみながらしばらく飛行をつづけ、海に面した集落の瓦葺きの屋並の上まで来たところで、水平飛行から頭を上に、足を下にした垂直の姿勢に移行して、しばらくそのままホバーリングしたあと、カメラを胸の前に抱えて、ゆっくりと堤防と家とのあいだの細い田舎道の上に降り立ちました。私の心は充実感でいっぱいです。そして海岸にそって西の方に向かって歩いていきました。

三年ほど前になるでしょうか、そんな光景がありありと私の脳裏に浮かんだのです。そのビジョンがそのまま私の内面を象徴しているとはいえないでしょうが、ある程度重なるところもあるでしょう。さしずめ、今は、崖から落下しながらも、すこしずつではありますが、自らのエネルギーでの飛行に移行して、伸ばした両手に持ったカメラのシャッターをノーファインダーで切りはじめたあたりなのかもしれません。そうだとしたら、これからが本番。あと3ヶ月足らずで還暦となる私ですが、おおいに撮影飛行をたのしみたいと思っています。

写真展「火・風ノ貌」は9月10日(土)から東京京橋の加島美術ではじまります。本日9日(金)午後6時からオープニングレセプションがあります。どうぞ、みなさん、おさそい合わせの上、おいでいただければうれしいです。(六田知弘)- 2016.09.02 夜の葛城山、生家の壁に見つけたもの

先日、私の故郷である奈良県御所市で写真を撮っているときに出くわした、ちょっとおもしろい事を二つ紹介させてもらいます。

私にとって子供の頃から最も親しんだ山はなんといっても葛城山(かつらぎさん)なのですが、日が落ちきった夜八時頃に、すすきやツツジの灌木が広がる開けた山頂で、暗闇に微かに山の端を見せるとなりの金剛山を撮影していたときのことです。もちろん、その時間にはあたりには人っ子一人いません。木が鬱蒼と繁る金剛山とちがって葛城山は随分開けていて、霊山的な雰囲気があまりなく、ちょっとものたりない。役行者が大峯山に入る前に葛城山にこもって修行したというけれど、その葛城山というのは、ここではなく金剛山(昔は金剛山も葛城山と呼ばれていたそうです)ではないのか。などとぼやっと考えつつコンクリートでつくられたテーブルのようなもののうえに胡座をかいて、夜風にあたりながら山の端の写真を撮っていました。そこにすわって20分ほど経った頃でしょうか、突然、私の右背後から、ドドドドドドッという轟き音が聞こえてきて、振り向く間もなく、私の右2mほどのところを猛烈な勢いで何かが通り過ぎていきました。私がいるところから金剛山側に20mほど離れたところをその何かの背中の様な部分がちらっと見えたように思いましたが、なんだかわからず、瞬間的に頭によぎったのが「魔物」ということばでした。脳がジ一ッと音をたてて痺れました。そして、そのあとどういう訳か、いやに愉快な気持ちになりました。余りにも開けて明るくて、ちょっと物足りなく感じていた我が葛城山にもこんな不可思議なおもしろいものがいるのだ。となんだか「もののけ姫」の世界に入り込んだような気分になって、(ちょっとニヤつきながら?)自分のまわりを撮り続けました。写真を撮っていてこんな高揚した気分になったのは久しぶりです。 そんな事があった次の日、山を下りて、市役所の近くの町家を撮っていた時のことです。真っ青な空を背景に日差しをうけた真っ白い漆喰の壁が鮮やかに映えた古い一軒の日本家屋が眼に入りました。この建物は、私には見覚えがありません。はて、これはどこの家かとちょっと考えたのですが、位置関係からすると、私の生家の近くだろうと推定できたのですが、どうもピンと来ません。しばらく考えた後、キリスト教会や歯医者さんの建物の位置から考えると、ここは(今は、叔父、叔母が住む)自分の生まれた家であることは間違いないという結論に達しました。生家の裏には、昔からもう一軒の家があったのですが、それが取り壊されて、駐車場になっていて、そこから家を裏側から見ているとのだということがやっとの事で判明したのです。私は、なにはともあれ写真を撮っておこうと、駐車スペースになったところにはいって、はじめて目にするわが生家の裏側にレンズを向けて、シャッターを数回押しました。そうしているうちに、家の裏面の「持ち送り」の部分に変わった装飾が施されている事に気づきました。なにかの植物文様のようなものです。それを望遠レンズを通してしっかり認めた瞬間、サッと鳥肌がたったのを覚えています。なんとその装飾文様は、わたしがずっと撮り続けているヨーロッパのロマネスク建築によくあるアカンサス文様の装飾だったのですから。

そんな事があった次の日、山を下りて、市役所の近くの町家を撮っていた時のことです。真っ青な空を背景に日差しをうけた真っ白い漆喰の壁が鮮やかに映えた古い一軒の日本家屋が眼に入りました。この建物は、私には見覚えがありません。はて、これはどこの家かとちょっと考えたのですが、位置関係からすると、私の生家の近くだろうと推定できたのですが、どうもピンと来ません。しばらく考えた後、キリスト教会や歯医者さんの建物の位置から考えると、ここは(今は、叔父、叔母が住む)自分の生まれた家であることは間違いないという結論に達しました。生家の裏には、昔からもう一軒の家があったのですが、それが取り壊されて、駐車場になっていて、そこから家を裏側から見ているとのだということがやっとの事で判明したのです。私は、なにはともあれ写真を撮っておこうと、駐車スペースになったところにはいって、はじめて目にするわが生家の裏側にレンズを向けて、シャッターを数回押しました。そうしているうちに、家の裏面の「持ち送り」の部分に変わった装飾が施されている事に気づきました。なにかの植物文様のようなものです。それを望遠レンズを通してしっかり認めた瞬間、サッと鳥肌がたったのを覚えています。なんとその装飾文様は、わたしがずっと撮り続けているヨーロッパのロマネスク建築によくあるアカンサス文様の装飾だったのですから。

生家は明治37年に建てられた純日本建築です。そんなところに、それも誰の目にも触れる事がまずない、隣の家とほとんど隙間なく接した裏側の壁に、なんでこんなヨーロッパの装飾が施されているのか。何者かによって密かに何か特別なシルシとしてつけられたのかもしれない。そこに生まれた私がロマネスクを撮るようになったのは、その何者かに導かれたからかもしれない。そんなことまで一瞬脳裏にうかびました。

推測するに、明治の時代に流行った洋風建築にはこうしたアカンサス文様の装飾が施される事がよくあったようですが、私の生家を建てるときにいた左官職人が、自分の腕試しに、あるいは稽古のために、誰にも気づかれる事がないであろうところに密かにこのアカンサス装飾をつけたのかもしれません。そして、葛城山頂で私の横を猛スピードで通り過ぎた「魔物」のようなものは、イノシシの何頭かの群れだったということも考えられるでしょう。

そう考えてしまうとせっかくふくらんだワクワク感も味気なくしぼんでしまいますが、私にとっては、こうしたちょっとした非日常にふれられることも写真を撮るときの喜びであることはたしかです。 (六田知弘)- 2016.08.26 写真展「火・風ノ貌」

「地・水・火・風・空」のシリーズの最終回として「火・風ノ貌」を9月10日(土)から9月24日(日)まで東京・京橋の加島美術で開催します。

正直言って、今回の火と風の写真をご覧になられたら、いままでのなかで最もつかみどころのないものと感じられることと思います。写真の構成をおねがいした加島美術さんも「うーん、難しい・・・。難しい」と頭をかかえておられました。そりゃそうでしょう。私自身、何が写っているのか、はたまた何も写っていないのか、よくわからないのですから。そんな無責任なことをいうべきではない、そういう事をいうのは高慢だとは思うのですが。しかたありません。

そういいながら、ある意味弁解になってしまいますが、チラシに載っている写真を見ながら撮影時のことでひとことだけ。刀鍛冶の鍛錬の火を撮っているとき、レンズで火炎を覗き込みながら、私は火葬場の窯のなかに入ってゴーという音とともに火につつまれる自分の肉体とそれを見ている自分の意識の様なもの、そしてその光景が変化していく様を、とてもリアルに感じ続けながらシャッターを押し続けていたことを思い出しました。そしてその火は熱ではなく「光」でした。それがなんだといわれるかもしれませんが、妙にそのイメージが今も脳裏に焼き付いているのです。

写真展の本番は9月10日(土)からですが、前日の9日(金)の18時からささやかなオープニングレセプションを催します。どなたもご自由に参加していただけますので、お気軽に、お誘い合わせの上おいでください。

10日(土)と11日(日)の14時から私のギャラリートークもございます。また、期間中、私は会場には、すくなくとも土日はいるようにしますので、見かけられたらどうぞお声をおかけください。お待ちしております。(六田知弘)- 2016.08.19 「The Power of Colors」展

東京虎ノ門の菊池寛実記念 智美術館で開催されている「The Power of Colors」色彩のちから展に行ってきました。智美術館は現代陶芸の美術館ですが、今回は「色のちから」 と題して創設者の菊池智氏の蒐集品の中から色に焦点を当てて60点ほど展示されています。現代陶芸には私はあまり馴染みがないのですが、鈴木 治や八木一夫、川瀬 忍など魅力的なものが並んでいます。 実はその中の最後の部屋に一点だけ、深見陶治さんの作品があってその壁面には私の那智の滝の写真が展示されています。モノクロの作品ですが、それが、深見さんの青白磁のナイフのようなかたちのオブジェとけっこうよく合っていて、お互いに喧嘩することなく暗い中で鋭く輝いています。 滝の写真の中には深見さんの作品とよく似たナイフのような水の白い流れが写っています。その形がお互いに響きあっているのだと言えるかもしれません。そうしてみると深見さんの作品は一見、非常に人工的な造形に見えるのですが、実は自然の創り出す目にも止まらない一瞬の造形を敏感に感知するところから生まれてきたものかもしれないと、本当になんの根拠もないのですが、そう直感的に感じました。 (六田知弘)

- 2016.08.12 ニューヨークでの個展

9月12日から10月7日までニューヨークのエリック・トムセンギャラリーというところで私の個展を開催します。

私はそこにはまだ行ったことがないのですが場所はメトロポリタン美術館にほど近く、結構広いスペースのようです。テーマは「水」で日本で撮った瀧と蓮の写真17点で構成されます。アメリカでは初めての個展ですが向こうの人たちにどのように受け取られるのか楽しみです。日本人の反応とはきっと大きく違うでしょう。

もし期間中にニューヨークにいらっしゃるようでしたら是非お立ち寄りください。(六田知弘)- 2016.08.05 玉手の丘

数年前にも書いたことがあるように思いますが、今年最高の暑さの日、第6代 孝安天皇陵のある奈良県御所市の玉手山に行きました。孝安天皇は「古事記」や「日本書紀」には系譜はあるけれども歴史的な事績のない いわゆる欠史八代の一人です。

私は幼稚園の時にここに遠足にきたことを覚えています。小学低学年の頃も時々この丘に登り、鬼ごっこやかくれんぼなどをして遊びました。その頃から私にはこの山が、日常とは離れた異界への入口ように捉えていたのでしょう。おむすびころりんの話を聞くと、この玉手山を思い浮かべます。多分遠足の時、ここの斜面にみんな並んでおにぎりを食べたことがあったからでしょう。

玉手山というと思い出すのはもう一つ。小学生の頃のある日の夕方、かくれんぼをして隠れているとふとどこかわからぬところに吸い込まれていくように感じ、怖くなりました。ちょうどその時、ピ----という指笛のような甲高い音が山のどこかから聞こえてきて、僕だけではなくて隠れていたみんなが一斉に泡を食って山を駆け下りたことがありました。 今でもカメラを持って蝉のつん裂く声の中を歩いていると、ここにはまだ、異界への入口がぽっかりと口を開いているように感じられる不思議なところです。(単に暑さのせいで意識が朦朧となっただけのことかもしれませんが。)(六田知弘)- 2016.07.29 御所の町屋

奈良県御所市の町屋巡りをしました。今回は葛城山と金剛山の間で大阪に抜ける水越峠に近い名柄(ながら)というところを歩きましたが、いや、昔ながらの家がよく残っている事。中には家の敷地内に樹齢800年の欅と楠が立つ屋敷もありました。夏の空の下でも梅雨が明けた今は、暑いけれど爽やかな空気に満たされていました。(六田知弘)

- 2016.07.22 三輪の白蛇

-

母を連れて大神神社(おおみやじんじゃ)に参りました。ここのところ、奈良に行くたびに三輪さんに参ります。参拝が済んで、参道を戻っている時、三年前に初めて蛇を見た小さな太鼓橋の横の石垣を見たら、いるじゃないですか‼︎薄青色で頭がほとんど白色のアオダイショウが!

古来、三輪には白蛇がいると言われ、神様の使いとされてきました。ですので、今でも境内の大杉やこの石垣の近くには鶏の卵が供えられているのですが、その姿を人前に現すことは滅多にありません。私も子供の頃から度々三輪さんに参るのですが、見たのは3年ぶり2回目です。

母と私が橋の上から蛇を見ていると、人がたくさん寄ってきて、そのうちの一人が、「ええ事がありますよ。きっと。大金持ちになれるかも。ハッハッハッ」と言いました。その声を聞いて、大金持ちになれなくても母が安楽で過ごす事ができるように思えて、なんだか嬉しくなりました。そう思うとその白い蛇の顔つきが、20数年前に亡くなった父の面影に似ているように思えました。母に「お父さんが来てくれて護ってくれてるよ」と言うと、母はその意味がわかったのか、にっこりと微笑みました。(六田知弘) - 2016.07.15 土塀のシミ

奈良に用があって、東大寺界隈を歩いていたら、漆喰の白い漆喰塀に黒いシミがついているのを見つけました。

思わずスマホを出して写真を撮りました。これはまるで前衛の書ではありませんか! というより、実はこちらの方が私には惹かれるものがありました。最近、もてはやされる前衛の書は、私には作家の自意識が感じられすぎて少々食傷気味というか飽きたというか。それに比べてこの意図せぬ造形の強さはなんでしょう!誰にこの線が書けるでしょう。

その翌日、京都市立芸大ギャラリー@kuaで開催中の植松永次さんの展覧会に行きました。植松さんは陶芸作家で、(ご本人は自らの職業を聞かれたら 土をいじってます と答えられるそうですが)以前この欄でもご紹介した事がある方です。その作品を見て、実は奈良の塀のシミを思い出しました。

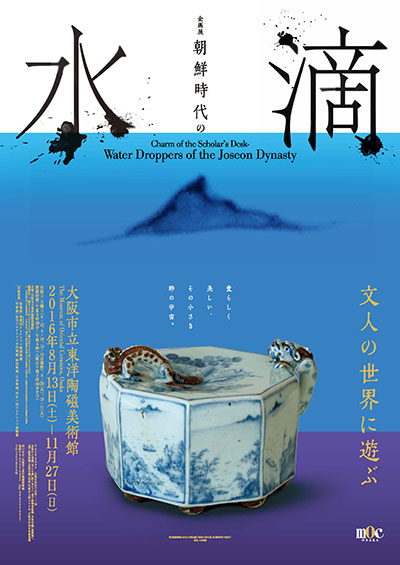

人間の意識、意図だけで作り出されたものなんて余程のものでない限り限界が見えて大したものではない。それよりも、自然、ひいては宇宙と作家との積極的な関わりから生れ出たものの方がより深く、強いものだと、あらためて思いました。(六田知弘)- 2016.07.08 水滴

大阪市立東洋陶磁美術館で8月13日から11月27日まで開催される企画展「朝鮮時代の水滴」展のポスターができました。展示される水滴は私が撮りました。こんなに大きくてどうやって使うのかと思うようなものから、あまりにも小さくて逆に用を足さないのではないかと思うものまで、大きさや造形は様々ですが、いずれも実用面以上に、それを使った人の手の温かみが、やきものの肌に染み込んだようななんとも愛らしい魅力的なものがいっぱい。これこそ愛玩品と呼ぶべきもの。

写真を撮りながら、私もこれはなんとか自分のものにしたい、と無性に思うものをひとつ見つけてしまいました。美術館のものなので私の手に入るわけがないのですが、それに似たものをいつか見つけて、掌にのせて愛撫?することを夢見てしまいました。(六田知弘)- 2016.07.01 台湾の蘭

昨日台湾から帰ってきました。

今回は、台北と花蓮、そして桃園に行きましたが、台湾は今すでに真夏。肌に突き刺さるような日光を受けて、私の腕にはみんなに見せて自慢したいほどの鮮やかな時計の痕ができました。

台北と花園では、前回まだ時期が早すぎて撮れなかった蓮の花を撮ることができました。

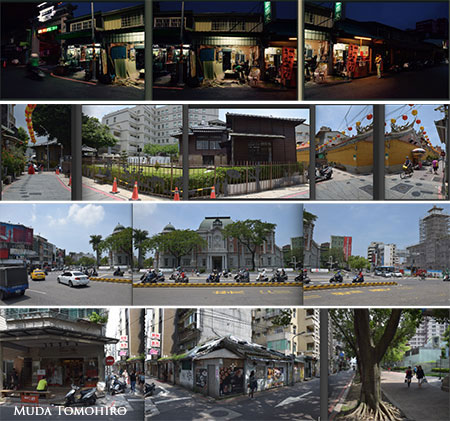

花蓮では日本時代の建物巡りの中で、吉野村という日本の四国の吉野地方からの移民が住んでいた地域に残る慶修院という真言宗のお寺も訪ねました。弘法大師や不動明王などの像があり日本語の般若心経がラジカセから流れているなか、観光バスに乗って訪れた台湾国内や大陸からの観光客が、自撮り棒で記念写真を撮ったりしているのが不思議な感じでしたが、それより本堂に上がり、祭壇の横の白い漆喰の壁の前にあった鉢植えの蘭の花がとても印象的でした。なんというリアリティのなさというか,別のリアリティというか、ふしぎな存在感をたたえていることでしょう。(六田知弘)- 2016.06.24 花蓮より

今、台湾の東海岸に面した花蓮にいます。ここは日本の統治時代、住民の約4割が日本人だったことがあるほどの所で、今でも町のあちこちに当時の建物が残っています。今はもうだいぶ少なくなったでしょうが、この地で生まれ敗戦後日本に戻ってきたという人もまだまだご存命だと思います。

ズイーーーーという蝉の鳴き声に囲まれて軒先から芭蕉の写真を撮っているとフトどこか遠くに連れて行かれそうな気がします。(六田知弘)- 2016.06.17 抽象

パウル クレーの日記に次のような一節があります。

いまやぼくは、自分の作品のなかに抽象芸術を見ることはなくなった。

うつろいやすいもののなかに、ある種の抽象化を残すだけで。

たとえ眼には見えなくても、「世界」がぼくの描く主題であったから。

自分の意識やコンセプトではなく、「世界」つまり「現象」を主題とした時に(結果的に)必然性をもって導かれる「抽象性」。クレーの作品がもつ普遍性の鍵の一つがここにあったのだ、とハタと膝を打つ一節でした。(六田知弘)- 2016.06.10 三輪の苔

母を連れて三輪山に参りました。実家に戻ると必ず一度は参ります。

大神神社(おおみわじんじゃ)から山に向かって左側に回り込むと三輪山の頂への登り口がある狭井神社(さいじんじゃ)があります。その鳥居をくぐったすぐに池があり、池端に小さな苔庭があるのですが、その苔がなんとも美しい。木漏れ日を受けて微かな風に羊歯と一緒にゆらいでいます。今までに何度かここを撮ったことはあるのですが、その日は光の加減か風のせいか、いつもに増して写欲が刺激されて30分もの間右から左からと撮り続けていました。

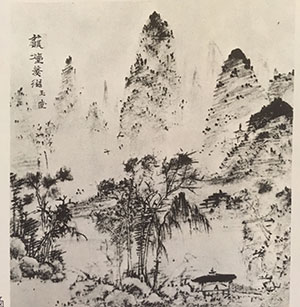

その間、母は横でずっと立って待っていたのですが、そのせいでか、家に戻ってから足のひどい痛みを訴えました。悪い事をしてしまいました。母はいつもこうして私を育ててくれました。(六田知弘)- 2016.06.09 籠煙惹滋図

出光美術館で久しぶりに浦上玉堂の「籠煙惹滋図」(ろうえんじゃくじず)を見ました。私にとっては同じ玉堂筆の「東雲篩雪図」とともに大好きな作品です。画面中央の少し左にある小さな十字が私にはどうしても一羽の鳥に見えるのですが、絵を見ていると私はすぐさま自身がその鳥になって、うっすらと霞がかかった谷間を風を切って縦横無尽に飛び回ります。その気持ちよさといったらこれ以上ありません。宇宙との一体感を感じなます。気持ちよすぎて涙がでます。

ああ、一生に1枚でいいからこんな写真を撮りたいものです。(六田知弘)- 2016.05.27 台湾の記憶

台湾には日本統治下に建てられた建築物があちこちに残っています。台北の国立台湾博物館もその一つ。規模はそれほど大きくはないのですが、日本の帝室博物館の一つとして明治期に建てられたもので、どことなく東京国立博物館の本館と似た雰囲気があります。博物館には創建当時から日本人や台湾人の研究者によって台湾とその周辺から集められた動植物、鉱物や化石、そして原住民(台湾では先住民という言い方はしないことになっているそうです)の民族資料などが数十万点保管されているとのことです。館内の展示はスペースの関係でごくごく限られていますが、博物学的なことが子供の頃から大好きな私は展示品を見ていて心が踊りました。十年ほど前に開催された開館100周年記念の特別展「百年の物語」の図録を開いてラベルのついたガビチョウの標本の写真を見たときには、私は一瞬のうちにタイムトリップして、あたかも自分の前世がこれらの標本を作った日本人研究者の1人であったのではと思ってしまうほどの既視感のような感覚に襲われました。そして是非、展示されることなく収蔵庫に眠っているこれら古い標本を撮りたいと強く思いました。

台湾には建築物に限らず、忘れかけた記憶を呼び起こすものがいろいろと残されているようです。

写真は国立台湾博物館の斜め向かいにある日本統治時代に勧業銀行の建物であり、今は国立台湾博物館の分館として化石 などを展示している建物の一部です。(六田知弘)- 2016.05.19 台湾 ― 記憶のかけら

今、台北の空港で帰国便の時間待ちをしながらこれを書いています。

今回は10日ほどの滞在でしたが台北、花蓮、桃園、台南、基隆とまわり、結構な量の写真を撮りました。台湾を巡っているとどこの町に行っても、戦後10年程(昭和31年)に生まれた私にとっては 、忘れかけた幼い頃の記憶が蘇る風景にあちこちで出会います。

古い建物が並ぶ横丁に入ると畳屋があって道に面した店のガラス戸を開け広げて、おじさんがせっせと畳を打っていたり、木桶を山の様に店内に積んだ桶屋があったり、その隣には赤提灯の下がった一杯飲み屋があったりと。町の中心部には銀行や商工会議所や警察署、消防署などの一見西洋風の石造りの古い建物が数多く残っています。こうした建物は私が生まれたような地方の小さな町でも、昔はあちこちにあったのを覚えています。そうです。これらは台湾が日本の統治下にあった時代(1895~1945)に建てられたもので、それが今まで残っているのです。そのことは以前から聞いていたのですが、日本では取り壊されて今はそれほど残っていないそうした建物とそれが作り出す風景が、台湾にこれほどまで残っているとは。

発展著しい台湾にとって、そうした建物をはじめとする日本が残した文化が台湾という国の中で、台湾の人びとの心の中にどういう風に位置づけられていくのか、自分の中の遠い記憶を重ね合わせながら、見ていきたいと思います。(六田知弘)- 2016.05.13 台湾の蓮田

台湾に来ています。こちらはすでに気温が30度を越えてえらく蒸し暑いです。昨日、これぐらい暑ければもう蓮の花が咲いているかもしれないと思い、台北の西隣の桃園の蓮田に行きました。交通の便が悪いので、しかたなくタクシーに乗って、ネットに載っていた蓮田にやっとの事でたどり着きました。でもそこにはまだ水から出てきたばかりのような小さな葉が出ているだけ。地元の人に聞いたところ、花が咲くのは6月とのこと、チョット落胆しましたが、折角来たのだからと茶白色の水面にカメラを向けて撮りました。蓮は花がなくてもそれなりに麗しいということを撮ってみてあらためて知りました。 (六田知弘)

- 2016.05.06 緑の風

ゴールデンウィークのなか日、二日続けて強い風が吹きました。新緑がザーーーというホワイトノイズのような音を立てて大きく揺さぶられています。カメラを持つ私も一緒に揺すられます。普段なら、ウグイスやシジュウカラ、そしてオオルリなどのさえずりが聞こえるのですが、この風だとさすがに鳴かないのかそれとも鳴いていても風の音にかき消されてしまっているのでしょうか。 (六田知弘)

若葉して御目の雫ぬぐはばや 芭蕉- 2016.04.28 法起菩薩像き

郷里の御所(ごせ)で法起菩薩とされる仏頭の撮影をしました。ここにご覧いただくのは、仏頭が安置されている菩提寺に下見に伺った時にガラスケースに入った状態で撮らせていただいた像の部分です。

法起菩薩というのは、修験道の開祖 役行者が、葛城山で修業中に最初に感得した仏とされます。後に大峰山で感得した蔵王権現と同じく髪を逆立てた憤怒相をしています。ご覧のように眼が5つある非常に珍しい仏像で、日本では他に例を見ないものでしょう。(雲岡石窟に、確かヒンドゥー起源の神像で5眼のものがあったように思いますが)

菩提寺を守っておられる前川さんが調べられたところでは、右下が肉眼(人間の眼)、左下が天眼(天人の眼)、右上が慧眼(声聞、縁覚の眼)、左上が法眼(菩薩の眼)、そして額の眼は法眼、慧眼、天眼、肉眼のすべてを兼ね備えた仏眼という事です。

私は残念ながら2つの肉眼しか持たないのですが、せめて肉眼では見えないものが写真に写って来て欲しいものと、儚い望みを持ちながらシャッターを押し続けていくしかありません。(六田知弘)- 2016.04.22 墓の草引き

しばらく東京の我が家にいた老母を連れて昨日帰郷しました。今日は朝から葛城山の麓にある墓に参りました。一月半ほど前、東京に母を連れて来る前にも墓参しましたが、その時はまだほとんどの草木は冬の眠りから覚めやらぬようでしたが、今は一挙に若葉が萌えあがり、墓にも草が驚くほどの勢いで蔓延っていました。母と二人で草引きをしました。背景には薄緑が増した葛城山が広がっています。

ここのところ母の世話をしていてこちらの方も頭が混乱してパニック状態に陥るようなときもしばしばありましたが、お墓の草引きをしていると自然と気持ちが落ち着きます。

私にとっては様々な記憶が積み重なる故郷 御所(ごせ)。そこで如何に普遍性を持った写真を撮る事ができるのか。撮り続けていると見えてくる、というか、写ってくると信じて撮り続けようと思います。

熊本ではまだ地震が続いています。熊本にいる友人とも連絡が取りにくい状態です。早くおさまってくれることを祈るばかりです。(六田知弘)- 2016.04.15 桜と椿

熊本で大きな地震がありました。熊本にいる30年来の友人と電話で話している途中でも余震があってガタガタとという音に彼の話し声が紛れました。大地が鎮まってくれるのを祈るばかりです。

駅に行く途中、高幡不動の裏山の道には桜の花びらが白く一面に散らばっていてそのなかに真っ赤な椿の花がポツポツと落ちていました。

この世で永遠不動のものは何一つとしてありません。

絶えず変化し続ける宇宙のなかで、時の流れに身を任せきることのできないであがき続ける自分がいます。(六田知弘)- 2016.04.08 花ぼけ

東京は今、桜吹雪です。私の仕事場の近くの中野通りには本当に見事な桜並木があって、まさしく吹雪のように無数のソメイヨシノの花びらが風に吹かれて舞っています。道路の表面には、落ちた花びらが渦を巻き、歩道の桜の根元には雪のように積もっています。それを眺めていると、なんだかメランコリックな気分になってしまいます。カメラは持っているのですが、まともに写真を撮る気にもなれずにいます。これではいけないと思う一方で、こんな時もあっていいのだと、自らを甘やかす、花ぼけの季節です。(六田知弘)

- 2016.04.01 桜

昨日、桜咲く東京国立博物館に行きました。普段であれば立ち入ることができない本館裏の庭園も解放され、たくさんの人が花見を楽しんでいました。海外からの人もかなり多く、花をバックにカップルで自撮りなどをしている姿も見かけました。桜とともに美術品を見ながら日本の春を満喫されているようです。

毎日、駅に行くために通る高幡不動の裏山も山桜がコブシの白い花と混じりあって花曇りの空の下に霞のように咲いています。

今朝、山道を急ぎ足で下っている時に、道端に真新しい丸太が転がっているのが目にとまりました。そしてその切られた幹から細い小枝が直接生えていて、そこに花が7~8輪。木が切られた時にはまだ固い蕾であったのでしょうけれど、かろうじて残されたエネルギーで最後の花を咲かせたのでしょう。

高幡山の桜の下を通るたびにまた一年が過ぎたことに気づかされるこの頃です。4月1日。息子も新たな旅立ちの時となりました。(六田知弘)- 2016.03.25 新芽

一月ほど前にこのトピックスで取りあげたのと同じ高幡不動の裏山で、今朝撮った写真です。

陽を受けて輝く木々は前撮った時とほとんど変わらないようですが、よく見ると仄かに緑がかっているのがわかります。今年は二月堂のお水取りが終わっても、春分の日が過ぎても、コートが必要な肌寒い日々が続いていますが、木々の新芽が出て、桜の花もちらほらと咲き出して、確実に春が来ていることを知らせてくれます。

もちろん何事もそうすんなりとはいかないでしょうけど、なぜだか新しいことができそうな、前向きな気分を久々に感じているこの頃です。(六田知弘)- 2016.03.18 櫛羅の瀧(くじらのたき)

大阪東洋陶磁美術館の撮影に続いて、私の故郷奈良県の御所の撮影をしています。昨日は、奈良県と大阪府の境に連なる金剛・葛城山系の最高峰、金剛山に登りました。髪を逆立てた憤怒相で五眼を持つ法起菩薩とされる大きな木彫の仏頭がある菩提寺から、ほとんど直登と言えるような山道をゆっくりと写真を撮りながら登ること約2時間半。そこから雪が残る尾根伝いに進み、頂上にある葛木神社と菩提寺の法起菩薩が元々あったという転法輪寺に参って、時計を見るともう午後4時半。午後の日差しをうける春先の木々の輝きに夢中になって、時間が経つのをわすれてしまったようです。いくら日が長くなったとはいえ、まだ春分前。麓に下りるまでに暗くなってしまってはまずいと思い、早足で金剛山を下りました。久々の山歩きで、少し疲れたことは確かでしたが、気持ちのいい一日でした。

そして、次の日、金剛山の隣の葛城山の麓にある家のお墓参りのあと、山の中腹にある櫛羅の瀧(くじらのたき)に行きました。子供の頃、よくこの瀧にきて、深い青色の水をたたえた滝壺で泳いだものです。(この滝壺は十数年前の台風の時の大水で崩れた岩ですっかり埋もれてしまいました。)

先月来たときには木々はまだまだ冬のすがたでしたが、今は、枝をよく見ると小さな緑の芽がついていて少しだけ春の訪れを感じさせてくれます。瀧の上方を見上げると、流れ落ちる瀧の手前に細い木の枝が張り出していて、それが木漏れ日を受けて光っています。私は、望遠レンズに付けかえて、その枝にレンズを向けて高速でシャッターを数枚切りました。小枝についた小さな新芽と瀧のしぶきが混ざりあい、宇宙の星のように輝いて見えました。ほんの数分だけの光の演出です。(六田知弘)- 2016.03.11 大阪より

秋風が吹きはじめたシドニーから帰り、春風がにおう大阪に来ています。

大阪東洋陶磁美術館での撮影に行く前に、近くのカフェでコーヒーを一杯。ガラス越しに見える風景です。(六田知弘)- 2016.03.04 シドニーでの「時のイコン」

おかげさまで、シドニーでの「時のイコン」展が無事始まりました。今日はレセプションがあり、100人ほどの方々においでいただきました。みなさん本当に熱心に写真をご覧いただき、私の話にも耳を傾けてくださいました。写真は言葉の壁を越えて人々に確実に伝わったとおもいます。(六田知弘)

- 2016.02.26 シドニーでの設営が始まりました。

3月1日から始まる写真展「Icons of Time」(時のイコン)のためにオーストラリアのシドニーに来ています。日本はまだまだ寒いですが、シドニーは夏で、まだまだ暑く、日中は30℃を軽く超え、40℃近くにもなるようです。 写真展会場のジャパンファンデーションのギャラリーでは今日から設営作業がはじまりました。4人のスタッフと2人の学生ボランティアが協力して、ワイワイと賑やかに作業をすすめています。

多くの方々に足を運んでいただき、津波にのまれ、打ち上げられてものたちの声を聞いてもらいたい。国を越え、人種を越えて、何かが伝わるはずだと思います。(六田知弘)- 2016.02.19 東博の梅満開

打ち合わせのために訪れた上野の東京国立博物館の梅が満開でした。法隆寺館とその斜め前の表慶館の間には見事な白梅が、そして本館と東洋館との間のには紅梅が、今を盛りと午後の光を浴びて咲き誇っています。背景の空は紺碧に晴れ渡り、白梅にはメジロが何羽もやってきてチョンチョンと小枝の間を飛び渡っていました。

これから1~2年かけて東博所蔵の名品を撮っていきます。ものが放つエネルギーをどこまで写真で受けとめることができるか。じっくりと、取り組んでいきたいと思っています。

写真展「時のイコン」開催のために24日からシドニーに行ってきます。美術品を撮ったり、津波にのまれたものを撮ったり、壁を撮ったり、石を撮ったり、水を撮ったり、蓮を撮ったり、人を撮ったりと、おまえの仕事には一貫性がないじゃないかと言われそうですが、私にとっては全てが同じ。この世界に存在するものが発する波動を可能な限り鋭敏に受けとめ、それをカメラで記録し、写真を見る人の深い記憶とシンクロするところまで深化させること。私の仕事はそれだけだと思っています。(六田知弘)- 2016.02.12 故郷 御所にて

数日前から私の故郷である奈良県御所市(ごせ)で撮影しています。私にとってはまさに原風景であるこの地をしばらく集中して撮ろうと思っています。もちろん、これまで何度もカメラを持って御所を歩きましたが、還暦を迎える今年、自分にとって写真を撮るという行為はどういう意味を持つのかをあらためて問い直すために、そしてちょっと大げさですが、自分が何者で、何処から来て、何処へ行くのかを少しでも知るために、原点であるこの地にもう一度向き合おうと考えています。

2日前、私が小学3、4年生の頃に新聞配達をしていた秋津という地域を歩きました。秋津という地名は、神話において「日本」という土地を指す「あきつ」に由来するといわれ、ある意味、日本という国の発祥の土地ともされています。近くには日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の白鳥陵や最初期(=神話期)の天皇陵とされる古墳がいくつもあるところです。新しい自動車道が通ったりしているのですが、集落にはいるとその独特の雰囲気は私が子供のころと驚くほど変わっておらず、まるでタイムスリップしたような錯覚をうけてしまいます。

冷たい雨の降る正月、ある家の前に新聞の束を荷台に積んだ自転車を停めていて、家に新聞を配って戻ってきたら自転車がたおれていて、これから配達しなければならない新聞の束が、泥の水たまりにつかってしまっていたのを見て、雨に濡れながら呆然といてしまったあの日の記憶が、その黒茶色の板塀の前に立ったときに瞬間的によみがえりました。雪の積もった早朝、家の前の環濠に渡した橋の上に、下駄で歩いた痕が二の字、二の字に残っていて、それが美しいと思ったのもこの辺りでした。すっかり日が暮れたあと、確か、大相撲の大鵬と柏戸との大一番のテレビ中継の声が聞こえてきたのもこの辺りの路地の一画からだったと思います。御所はそんな忘れていたさまざまな記憶がよみがえってくる土地なのです。

撮影を終えて、数年前にできたという温泉施設で身体をあたためてから帰ろうと車を西に向けて走らせていたとき、目の前の金剛山の山際に大きな月が。車を止めて、大急ぎでしまったカメラをとりだして、望遠レンズでその月を撮りました。上弦の、三日月よりも細い、二日月というのでしょうか。影になった部分も肉眼でもよく見えるまさに天体としての月でした。考えてみると我々が立つこの地球も月と同じ天体であること。それを生まれ故郷の御所で感じるのは、もしかすると初めてかな? いや、そうではなく、新聞配達をしていた少年の頃、祖父に買ってもらった雑誌の付録の星座表をつかって星を観察していたことを思い出しました。

ゴーギャンの私の最も好きな作品のタイトルは「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」。私もカメラでそれを探ってみようと思っています。 (六田知弘)- 2016.02.05 シドニーに送った後

3月1日からシドニーではじまる写真展「時のイコン」の作品を、先ほど自宅と仕事場から成田へとトラックで送り出しました。100×150 cmの大きなもの5枚も含めて全部で48点です。

かさばる額が減って少し窮屈さが減じた仕事場で一息ついているところです。作業机の脇にあるラックからクレーの画集を取り出してコーヒーをすすりながらページをめくります。こんな写真、撮れるようになりたいとしみじみと思います。(六田知弘)- 2016.01.29 冬の光

台北故宮博物院での撮影も無事終えて寒い日本に帰って来ました。と言っても帰国直後の台湾でも異常な寒波が襲来し、寒気や雪で数十人の人が亡くなったとのこと。

毎日自宅から駅に通う時に通る高幡不動の裏山の木々も葉を落とし、冬の朝日を受けて小枝の隅々まで白く輝かせています。眺めていると、なんだか遠近感がおかしくなり、別の世界への入口を覗き込んでいるような奇妙な感覚に囚われます。晴れた日はこの景色を楽しみながら駅に向かいます。

ところで、シドニーで3月1日から開催の写真展「時のイコン」の準備も順調に進んています。受け入れ先のギャラリーでもモチベーションが上がってきたようで、作品の輸送費なども出して頂ける事になりました。それでもまだまだ実際には経費が足りません。どうか皆さん、クラウドファンディングでのご協力をよろしくお願いいたします。(六田知弘)- 2016.01.22 故宮博物院の汝官窯の撮影

-

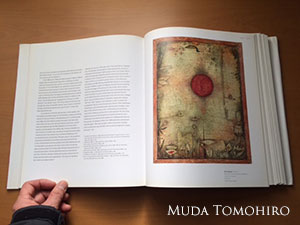

いま、故宮博物院の汝官窯(じょかんよう)水仙盆の撮影に台北に来ています。ご存知の方も多いと思いますが、故宮の汝官窯の水仙盆は、世界最高の中国のやきものとされ、故宮の至宝中の至宝といえるものです。台北故宮にはこの北宋期にやかれた水仙盆が4つ、そして清朝の乾隆帝が作らせたという倣製品が1つあるのですが、それらを一日1点ずつ撮っていくという仕事です。

今日で4日目、北宋のものを4点撮り終えました。向き合いながら、私は、これらは人間の尺度を超えた次元に存在しているもののように思えてきました。撮り始めてからずっとずっと以前に自分はこれを撮ったことがあるという既視感のようなものをしばしば感じています。北宋の汝官窯はそれぞれ色も形も釉調も違いますが、多かれ少なかれ、神というか天というか、宇宙というか、そういうものとの繋がりを見るものに感じさせるのです。それこそまさに神品といわれる所以でしょう。

今日はその4点のなかでも昔から最高のものと賞されてきた1点を撮りました。写真の出来はともかく、とにかく何の事故もなく無事でほっとしたというのが正直なところです。(まだ明日も清朝のものが残っているのですが、最も高い峠は越えました。)

実は昨夜は久しぶりに怖い夢を見て目が覚めました。私が脚立に上って高いところからその最高とされる水仙盆をカメラのファインダー越しに覗いています。そして、いきなり、「この汝官窯は北宋のものではなく偽物だ!」という考えが私の脳裏を閃光のように走ります。その瞬間、すべての照明が消えて、まっ暗闇になり、脚立に上った私も、撮影に立ち会った人たち皆がパニックに陥ったのです。汗びっしょりになって目覚めました。

このレベルの美術品を撮るのはある意味で命がけです。でもそれ故にやりがいがある仕事です。

あと一日。おそらく清朝のものには神なるものを感じることはないでしょうが、最後まで気をひきしめて事故のないようこの仕事を終えたいと思っています。(六田知弘) - 2016.01.15 「時のイコン」海外展へのご協力を

東日本大震災から間もなく5年になり、その記憶も確実にうすれてきたと感じられる今年、津波にのまれ、地面に打ち捨てられたモノたちを撮った「時のイコン」の写真展を今年3月1日から4月15日までオーストラリアのシドニーのジャパンファンデーションのギャラリーで開催します。続いて、12月には、アメリカのブラウン大学のギャラリーでも予定しています。

しかし、開催は決まってはいるのですが、実はその為の必要な経費の用意がまだできていないのです。

「時のイコン」はその性格上、入場料を徴収はせず、また写真を販売するということもしません。展覧会にかかる経費はほとんどをこちらで調達しなければなりません。そこで、みなさんにクラウドファンディングで写真展開催にむけてのご協力いただけないかと考えました。

■クラウドファンディングプラットフォーム「MotionGallery」

写真家・六田知弘の海外巡回写真展「時のイコン:東日本大震災の記憶」を実現させたい!

https://motion-gallery.net/projects/muda_tomohiro

「時のイコン」の撮影は、なんだか自分が撮っているというより、何かによって撮らされているという感覚もどこかにありました。撮りながら「私を撮って、自分も撮って・・・。」というモノたちの声が聞こえてくるように思いました。今、私が撮らなければこれらのモノたちはその存在を誰にも知られないまま間も無く瓦礫として処分され、この世から消えていくのだと思うと、撮るしかなかったのです。私は持参したスケッチブックの上にできる限りわけ隔てることなくモノを載せて撮っていきました。そのとき、モノたちは確かな波動を私に向かって送ってきていました。私はそれをしっかりと受信しようとアンテナを研ぎすませました。今、思い返すとひとつひとつのモノに向き合いながら、自分の魂と身体を削りつづけるような作業だったようにも思えます。

モノたちが発する波動は、カメラによって記録されることにより「記憶」と化します。そしてその記憶は日本人だけではなく、世界の人たちに共有されえるものだと私には思えます。

ですので、是非とも海外で「時のイコン」の写真展を開催し、世界の多くの方々に見ていただき、モノたちの「記憶」を共有してもらいたいのです。 皆さんのご理解とご支援を是非ともお願いいたします。

来年以降、イタリアやフランス、そしてできれば国内外の各地で巡回展ができればと考えています。皆様のご協力を重ねてお願い申し上げます。 (六田知弘)- 2016.01.08 あけましておめでとうございます。

2016年も明けました。

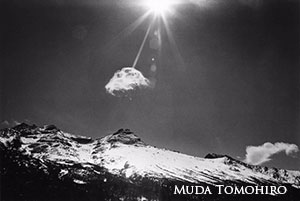

正月といえば、私はヒマラヤ山中のシェルパの村で迎えた新年が忘れられません。標高約3700メートルのターメの村は、年末から降り続いた雪にすっかり覆われ、元旦の晴れ渡った空は雪の白さと空の深い深い蒼とのコントラストが目に痛いほどでした。そこに一ちぎれのクラゲのような雲が太陽の光を背にうけてゆっくりと流れていきました。太陽と雲と山と私。宇宙の彼方に吸い込まれそうな感覚を持ちながら、宇宙の中での自分という存在の位置をその時、なんとなくではありますが、知ったように思えました。

あれからかれこれ32~33年。日常生活に紛れてほとんど自分がどこにいてどの方角を向いているのかわからない状態です。

今年はそれをカメラを手に新めて確かめる年にしたいと思っています。

どうか良い年でありますように。(六田知弘)