トピックス

写真家・六田知弘の近況 2014

展覧会や出版物、イベントの告知や六田知弘の近況報告を随時掲載していきます(毎週水曜日更新)。

過去のアーカイブ

- 2014.12.26 李朝もの

韓国から帰ってきたばかりだからという訳ではないのですが、ちょっと気持ちがつかれたかなと思う時、李朝ものを出してきます。白磁面取りの小壷、黒高麗の俵壷、魚文の彫三島の瓶、白磁の水滴・・・など。私が買えるものですからたいしたものでもないのですが、朝鮮時代のものを手にとりいじっていると、じんわりとこころが癒されてきます。淡い光につつまれた菊花のもとで遊ぶ二羽の兎を描いた民画も、ただぼんやりと眼でさわっているだけで心が安らぎ、なんだかちょっと眠くなってきてしまいました。

気がつけば、今年ももう残すところあと数日。いろいろとみなさんに助けていただきながら、なんとかこの一年もやってこれたこと心より感謝いたします。

どうぞ良いお年をお迎えください。(六田知弘)- 2014.12.19 雪の木浦

韓国の西南部 木浦(モッポ)はやはり雪景色となりました。気温はさほど低くないのですが、深いところで30センチほどの積雪はあるでしょうか。朝、宿から撮影場所まで行く足がなかなか見つからず開始が遅れ、予定のものを撮り切れるかどうかちょっと気をもみましたが、2日続きで夜10時までかかってなんとか撮影しきる事ができました。協力いただいた多くの方々に感謝します。

今回はソウルから康津(ガンジン)まで西海岸を南下しましたが、韓国の発展ぶりには驚かされました。もちろん急激な近代化にはひずみも伴うでしょうが、その勢いに圧倒されたのは事実です。(六田知弘)- 2014.12.11 寒波の韓国へ

-

明日から1週間、韓国に行ってきます。

韓国西海岸で、かつて沈没した船の積み荷から見つかった高麗青磁の撮影です。海底から引き揚げられた現場を何か所か訪れてその風景を撮るのと、引き揚げられた高麗青磁そのものの撮影を撮影します。

朝鮮半島に寒波襲来と聞いていますので、完全防寒で臨むつもりではいるのですが、常夏のカンボジアから帰ってきたばかりの身にはちょっと応えるかもしれません。帰ったら温泉にでもゆっくりとはいりたいものです。(六田知弘) - 2014.12.04 乾期のスコール

この時期、カンボジアは乾期なのに、ここ3日はどんよりと曇り、午後に小雨が降ったり、激しいスコールになったり。こちらの人に聞くと、逆に雨期なのに雨が降らなかったりすることがここ数年あるとのこと。やはり地球温暖化の影響なのでしょう。ほかの国に比べて、カンボジアは二酸化炭素排出量がずいぶん少ないでしょうし、国土の大きな部分を占める熱帯雨林は酸素をいっぱい放出しているはずなので、カンボジアの人たちにとって傍迷惑な話でしょう。

天気がよくないので、蒸し暑いと言ってもそれほどでもなく、毎日、遺跡周りをしている私にとっては少しは(と言うか蒸し暑いのが大の苦手の私にとっては大いに)ありがたいことなのですが、写真のためにもう少しだけ日差しのある時があってほしいところです。

でも、初日は日差しがありました。アンコール・トム内のバイヨンから東門(勝利の門)に至る道の両側に季節外れの降雨でできた水たまりのようにも池のようにも見えるものがあるのですが、そこをトウクトウクで通りかかったとき、日差しを受けた緑の木のはっ葉があざやかに池面に映っているのが眼に入りました。思わず大声をだしてトウクトウクを止めてもらいました。木の幹が水に浸かっているせいか、赤茶けた水面を覆う小さな泡と木の葉のせいか、甲高い笛のようなピ——————————といつまでも続く奇妙な蝉の鳴き声?を聞きながらファインダーを覗いていると、なんだか別の世界に連れて行かれそうで・・・。(六田知弘)- 2014.11.27 カンボジアへ

-

カンボジアへ撮影に1週間ほど行ってきます。イタリアから帰って、その3日後にソウルに行き、すぐまた今度のカンボジア。そしてまた韓国へ、と海外での撮影旅行がここのところ続きます。以前のように無理のきかない年齢になっていますが、なんとか動けるときにやれることはやっておきたい。

今回、カンボジアではやはり遺跡の中での撮影ですが、こんなものを撮る、というのではなく、むこうの空気に身をあそばせて、五感をひらいて、撮ろうと思っています。さて、どんなものが写ってきてくれるのか・・・。(六田知弘) - 2014.11.21 蓮池

イタリアから帰ってきて、2日おいてすぐ今度はソウルに行ってきました。ソウルは夜には氷点下。東京にもどってその暖かさにほっとしたのは確かですが、確実に秋も深まってきた感じです。

雨上がりの朝、高幡不動の裏山を歩きました。紅葉もまだ真っ盛りではありませんが、だいぶ色づいてきています。境内の蓮池も水面に破れた蓮の葉を映し、すでに冬の気配をただよわせています。

来週はそんな冬などと言う言葉も知らないカンボジアに行く予定です。蓮花も開いていることでしょう。

変な言い方ですが、今年は「蓮」にはずいぶんお世話になりました。(六田知弘)- 2014.11.14 ポンペイレッド

イタリアロマネスク撮影旅行から帰ってきました。

今回は、19日間でイタリア半島を縦断したのですが、撮りたいものはほとんど撮れ、それ以上の収穫もありました。いま、無事に帰ってきてほっとしています。それと同時に激しい時差ぼけで、夕方になると眠たくてしょうがありません。

今、目を閉じて、そのほとんど停止した頭に浮かぶのは、ロマネスク撮影を終えて帰国前日に訪れたポンペイ遺跡の壁画の赤色です。その赤はポンペイレッドと言われ、以前から私もその独特の色合いについては聞いていたし、ローマのポンペイレッドを真似たという赤色にぬられた壁の民家の写真も撮っているので知ってはいたのですが、その実物を肉眼で見たのは今回が初めてでした。

奥のほうから発光しているかのように見えるその魅惑的な赤色を背に佇む2000年前の女たち。ベスビオスの火山灰が封じ込めた奇跡の色にしばらく酔っていたい気分です。(六田知弘)- 2014.11.07 オトラントより

北のミラノからさらに北上してアルプス間近の南チロルまで行き、そこからぐんぐん南下して、今、イタリアの踵の部分に位置するオトラントという港町に来ています。

イタリアロマネスクを巡る撮影の旅もいよいよ終盤。残すところあと3日となりました。撮影は、いくつもの難関があったのですが、いろんな人の助けとラッキーというしかないような出来事にたすけられ、当初の予想を遥かに超えて順調にすすんでいます。

毎日毎日、この欄に書きたいことの連続ですが、もうそろそろ眠らなくては明日の仕事にさしさわりますので、それらの話はまたいつかの機会にということにさせてもらうこととして、昨夜、25年ぶりに訪れたマテラの十四夜の月の写真をご覧いただきます。下に見える岩山の頂上に入り口のようなものが見えますが、そこに洞窟が穿たれて小さな聖堂になっているのです。

夜、サッシと呼ばれるマテラの洞窟住居街を昔と変わらぬオレンジ色の街灯の光を受けて歩いていると、カメラを担いでマテラの夜を歩いた25年前の続きのような錯覚に度々おそわれてしまいました。そんなことが、今回の旅にはしばしばあったのですが、これはどういうことなか?夢の中で考えることにします。(六田知弘)- 2014.10.31 月のアペニン山脈

今、イタリア中部のオルビエートの宿にいます。

ミラノからチヴァーテ、ヴェローナなどイタリア北部のロマネスクをまわり、ちょうど旅の半ばでイタリア中部までたどり着きました。これまで10カ所ほどの聖堂を訪れましたが、知人から紹介していただいたイタリア在住の方を通じてアポをとったので、これまでまわったすべての聖堂で撮影ができました。感謝です。

いつものようにひとりでレンタカーでまわっているのですが、これがなかなかハードです。道がわからずぐるぐる同じところをまわったり、都市部では一方通行で目的のところがすぐそこなのにたどり着くことができず、えらく焦ったり・・・。

イタリア半島を背骨のように走るアペニン山脈の山中の教会を訪ねる時のことです。そこの近く(といっても車で45分ほどの距離がありますが)の宿をネット予約したのはいいものの、日没後もそこにたどり着けず、ほかの車もほとんど通らない、つづら折りの真っ暗な道を迷い続け、峠にさしかかった頃には、辺り一面の真っ白な濃霧につつまれて、もう帰れないかもしれない、と本気でおもいながら2時間も走り続けたのち、やっとのことで山中の一軒宿にたどりつき、部屋の窓から、霧も晴れた夜空に怖いほど澄んで輝く三日月を見上げたときは、思わず涙が出てしまいました。

あと半分、良い写真を撮ることはもちろん、事故が起こらないように、病気にならないように、しっかりと気を引き締めて、南の端のオトラント、そしてナポリの空港までたどり着こうと思っています。

それにしても、ロマネスクはどうしてこんなに私をひきつけ続けるのでしょうか。(六田知弘)- 2014.10.24 憧れのチヴァーテ

今、イタリア ミラノの北、アルプスの山並みを間近に望むコモ湖畔の宿でこれを書いています。

昨夕東京からミラノに着いて、今日は朝からミラノ中心部のサンタンブロージョ教会を訪れました。幸先よく、期待よりずっと魅力的な彫刻たちが私を迎えてくれました。ケンタウロスやグリフォン、双頭の獅子などロマネスクの柱頭彫刻ではおなじみの怪物に加え、ここでは特に植物と人間や動物が一体化した奇妙な生き物が多くいることに気づきました。数枚の葉っぱの中央に大きく現れる男の顔、唐草文様のように渦巻いたアカンサスと思われる植物の間に見える羊のような奇妙な動物の顔、四肢から植物の枝葉が生えた裸の女などなど。それらがみんな高い石柱の影からわれわれを息を潜めて見下ろしているのです。ロマネスクの怪物たちは生きている。そうあらためて思いました。

そして明日は、ずっとずっと以前から憧れ続けていたチヴァーテのサン・ピエトロ・アル・モンテ聖堂の撮影です。今いる宿の隣村のチヴァーテから山道を登ること約1時間。山の中腹にたたずむ小さな聖堂です。その内部にはロマネスク時代のすばらしく魅力的な壁画がびっしりと描かれているのです。それを今回、知人の紹介で知った方の計らいで撮影許可をえることができたのです。まるで子供のときの遠足の前日のように、わくわくしています。今日はいつもより早めに布団に入ることにします。眠れるかどうかわかりませんが。(六田知弘)- 2014.10.17 イタリアロマネスクの撮影へ

来週から20日間、イタリアのロマネスクを撮影に行きます。北のミラノの北方のチヴァーテから南の端っこマテーラまでイタリア半島をレンタカーで縦断です。いつものように一人で周るので気楽といえば気楽だし撮影に集中できるのでいいのですが、この頃少し一人旅が淋しく感じられることもないことはないのですけれど、、、。とにかく私は撮影している時が最も幸福感を感じるときなので、たっぷりその時間を楽しんで来ようと思っています。

写真は東京の中野駅近くで見つけた建物です。生菓子屋さんのようで中を覗くと白服の数人のおばさんたちが裸電球の下で生菓子を作っていました。私が生まれのも和菓子屋だったので、なんとも懐かしく、一瞬のタイムスリップを楽しみました。(六田知弘)- 2014.10.10 皆既月食、鹿の鳴き声

いま、石塔の取材で大分県の国東半島に来ています。

たまたま泊まった宿に結構本格的な天体望遠鏡があり、皆既月食をクローズアップで見ることができました。望遠鏡の接眼レンズにスマホのカメラのレンズをくっつけて撮ったのが、この写真です。月がすっかり地球の影に隠れたあと、再びその影から抜けて姿をわずかに現しはじめたばかりの様子です。

そして今夜は十六夜の月。流れる雲間に見え隠れする月にむかって何枚もシャッターをきりました。谷のむこうからピュー、ピューという甲高い鹿の鳴き声が聞こえてきます。牡鹿が月にむかって鳴くのでしょうか?その声にファインダーのなかの月も微かにゆらぎます。(六田知弘)- 2014.10.03 玄関のカマキリ

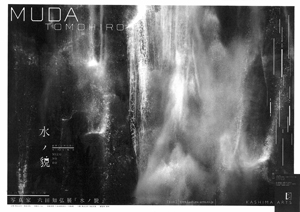

写真展「水ノ貌」が終わりました。期間中おいでいただいた多くの方々にこころより感謝いたします。

今回の写真展については、特にこれまで私の写真を見てきてくださった方のなかには戸惑われた方も多かったと思います。テーマや写真の内容もさることながらは、展示方法がこれまでと大きく違いましたから。これは六田の写真ではないと拒絶する人から確実にステップアップしたと評価する人まで、様々でした。その声に真摯に耳を傾けていこうと思います。

いずれにせよ、写真に対する私の姿勢にはなんらブレはありません。私が撮ってきたこれまでのものも、これからのものも、すべて私の現れであると思っています。

写真展の最終日、打ち上げ会の後、深夜に帰宅して、ふと玄関のドアの上を見上げたら、一匹のカマキリがこちらを見ているのに気づきました。これから秋も深まり、卵を生んでこの世を去る雌なのでしょうか、それとも産卵する雌に栄養を与えるために自らの体を食べさせるという雄なのか、私にはわかりませんが、なんとも優しい眼で私を迎えてくれました。(六田知弘)

- 2014.09.26 古代の印章

古代メソポタミアの石製の印章が2つあります。大きい方は中央に大きく足を踏み出した山羊の頭をした、おそらく神だと思われる人型の姿が陰刻されています。その右脇には蛇が、左脇には大きなツノを持つ山羊が、そして神獣の開いた足の間には一本の木が描かれています。

もうひとつの小さい方には、カエルのような、手足を開いた人のような、あるいは女性器そのもののようにも、単なる幾何学文様にも思われるものが描かれています。

久々に引出しから取り出して掌に二つ並べてみると、そこから強力なエネルギーが伝わって来て、パワーをもらえるように感じます。

写真展「水ノ貌」も残すところあと数日。賛否両論は覚悟の上。古代からの力をもらって、もう一踏ん張りです。(六田知弘)- 2014.09.19 丸い石

写真展「水ノ貌」開催中ですが、ちょっと抜け出して高知県の足摺岬に写真を撮りにいきました。唐人駄馬(とうじんだば)という巨大な花崗岩が山の斜面にゴロゴロするところを中心に足摺岬周辺を回ったのですが、心地よい黒潮のにおいを感じながらの撮影でした。唐人駄馬は縄文人がそれらの巨石を人工的に配置したのだという説もあるようですが、その真偽はともかく、確かに独特の磁場のようなものを感じるところで、そこで古代人が祭祀を行ったというのも頷けます。(実際に縄文早期の遺物が見つかっていて、巨石に細工の痕も確認されているということです。)

私は一通りその巨石群を撮った後、その上方の斜面に広がる林の中にジョロウグモの巣をはらいながら入っていきました。そこには、巨石というほど大きなものではありませんが、石がそこここに点在しています。そのなかにひとつ特に眼をひく丸い石がありました。地衣類のついた平らな表面は木漏れ日を受けて斑にゆらいでいます。ファインダーをのぞきながらふと数年前のある時のことをまるでデジャヴのように思い出しました。スコットランドの深い森のなかでこれとそっくりな丸い石を撮ったときのことを。

その夜、岬の先端にほど近い民宿に泊まりました。布団に寝転んで、電気を消して、大きな窓から見える海の上の満天の星と、鋭く光って一瞬のうちに燃え尽きる流れ星を見ていたら、近くで大きくゆっくりたした声でホホ.ホーホ ホーホとフクロウが鳴き始めました。その声を聞きながら私はいつの間にか眠ってしまったようです。(六田知弘)- 2014.09.12 「水ノ貌」展

東京 京橋の加島美術で写真展「水ノ貌」展がはじまりました。

今回は真新しい加島美術の空間に、私としても新たな展示表現で臨みました。従来の私のものとは少し違うので、戸惑い、受け入れ難いと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、私の写真の本質的なところは何らブレはありません。

さわやかな秋風の吹く季節になりました。是非今までと少し違った「私の貌」を覗きにおいでください。

9月30日まで期間中無休です。私は土日祝には会場にいる予定です。(六田知弘)- 2014.09.05 虫の声、三輪山の蛇

-

夜中に電気を消して窓を開けて湯船につかっていると、秋の虫の声が騒がしいほど聞こえてきます。遠くを通る電車の音がそれに微かに混ざります。

ここ10日ほどで急に涼しくなりました。今年の夏はもう過ぎ去ったのでしょうか。暑さの戻りはないのでしょうか。もしそうなら暑さに弱い私にとって有り難いことではあるのですが、反って豪雨や竜巻など今年世界を襲った異常気象による災害と結びつけて考えてしまい、少し不気味な気もします。こうした災害も、今、日本で騒ぎになっているデング熱も、元はと言えば人間がもたらした地球温暖化がその原因。天災ではあるけれど人災ともいえるもの。私が住んでいたシェルパの村の氷河湖の決壊危機も気になります。

現代文明の恩恵にどっぷりと浴している私には何も言う権利はないのでしょうが、われわれは、自然に対する畏怖の念を忘れてしまっているように思えてなりません。

話は違いますが、先日、奈良桜井の三輪山(大神神社・おおみわじんじゃ)にお参りした時、参道の中ほどにある小さな石橋の横の石垣に青大将が顔を出しているのを見ました。大神神社には昔から神様の使いとして白蛇が棲んでいると言われ、実際私の父も母もその白蛇を見たと言っていました。私も三輪に行くたびに蛇が棲むという石垣や杉の大木の洞を見るのですが、ここで蛇を見たのは初めてです。白蛇ではなくて少し残念でしたが、気のせいか頭だけが普通のものより白っぽく思え、その眼が何とも優しそうで、心が洗われたような気がしました。

参拝を終え、参道のその石橋のところにもどってきて、まだあの蛇はいるかなと石垣を見るとその胴体だけがみえました。そして、石橋の反対側に人が何人か集まっているので覗いてみると、驚いたことに、そちらにももう一匹同じような大きな青大将がいるではありませんか。私はカメラを出して写真を数枚撮りました。そして思わずその蛇に向かって手を合わせていました。不動明王の脇侍のセイタカ童子とコンガラ童子、そして、役行者の脇侍の前鬼・後鬼を、そしてまた巳年の亡き父を思い浮かべながら。(六田知弘) - 2014.08.29 二つの展覧会

-

9月6日から11月3日まで長野県の小海町高原美術館で「記憶の地層」という展覧会が開催されます。この展覧会は美術館のシリーズ企画「現代アートシーンVI」ということで、齋藤春佳さん、戸矢崎満雄さん、そして私の3人の作品で構成されます。私の作品は東日本大震災の被災地で撮った「時のイコン」で、去年の相田みつを美術館、今年初めの渋谷区立松涛美術館に続いて3度目の展示になります。正直なところ、被災地で撮った写真をアートだと割り切ることには私的には抵抗がないことはないのですが、そんなことより、より多くの人にこの写真を見ていただき、被災したモノに堆積した記憶に出会ってもらいたいという思いが強いのです。(毎週火曜日と祝日の翌日が休館、ただし9月23日は開館)

それと期間が重なりますが9月9日から9月30日まで東京 京橋の加島美術で個展「水ノ貌」を開催します。仏教において宇宙を構成する五大元素とされる「地・水・火・風・空」をテーマとする連作の第一弾として「水」に関する私のヴィジョンです。(会場は期間中無休で、私は少なくとも土日祝は在廊の予定です。) 「時のイコン」と「水ノ貌」、二つの作品はテーマも表現方法も全く異なりますが、いずれも私という現象のひとつの表れであるということに違いはありません。(六田知弘) - 2014.08.22 秋雲

この一週間ほど大阪の東洋陶磁美術館でやきものの撮影をしています。相変わらずの酷暑の日々ではあるのですが、昼食に出かけた ビル街の空にはすでに秋の雲。時はめぐり続けます。(六田知弘)

- 2014.08.15 お盆

お盆で田舎に帰っています。

今年は実家の近くに住む弟の家族が海外旅行でいないので、母と私の二人です。母はご先祖の迎え方やまつり方をかろうじて思いだしてくれはしましたが、母も年老い、来年はどうなるか心もとない限りです。しっかり私が記憶しておかなければと思っています。

シャシャシャシャシャシャ・・・と故郷大和はクマゼミの声に満たされて、私の心の中にも浸み入ってきます。(六田知弘)- 2014.08.08 『水ノ貌』のプリント

9月9日から9月30日まで開催する写真展『水ノ貌』 のプリントがやっと終わりました。

150×225㎝の巨大なものからA4サイズのものまで合計約50点。プリントには結構神経を使うのでそれなりに疲れましたが、今日、額縁屋さんに渡して一段落です。

この展覧会は、仏教で言う宇宙を構成する五大元素「地・水・火・風・空」のひとつ「水」をテーマに構成するものです。

今回初めて展覧会をする東京 京橋の加島美術は去年移転したばかりの広い会場で、社長をはじめスタッフ全員が若く、新しいことをやる気満々です。そこに大阪の東洋陶磁美術館での蓮展でその才能を発揮してくれた気鋭のデザイナー上田英司さんに加わってもらいました。

水の写真は、写真展のテーマが決まったのちに撮ったものに加え、既に撮ってストックしてある写真の中から新たに抽出してきたものも多く、その選定には会場の空間と若い感覚とが大きく影響しています。新たに撮ったものもそれまでには自分では気づいていなかった新しい表現のかたちが今回の写真展をきっかけに引き出されてきているように思えます。

(二階の小部屋では私が撮った初めての動画もご覧いただけます。)

乞うご期待です。

(加島美術のホームページもご覧ください)(六田知弘)- 2014.08.01 六田(むだ)

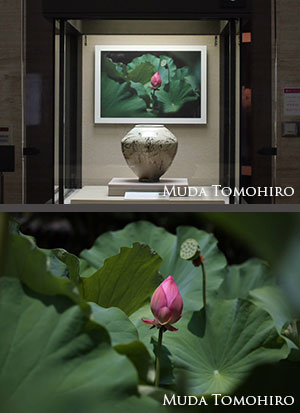

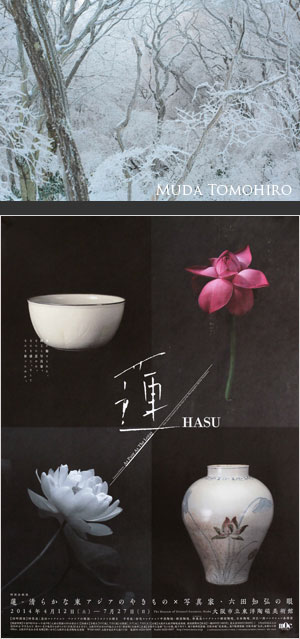

大阪市立東洋陶磁美術館での「蓮−清らかな東洋のやきもの×写真家・六田知弘の眼」展もおかげさまでたいへん盛況のうちに終えることができました。企画に携わられた方々はもちろん、様々な方面からの多くの方々のお力添えがあったからこその成功だと思います。みなさんに心より感謝いたします。そして、美術館に足をお運びいただいた多くの方々に感謝いたします。本当にありがとうございました。

作品撤収の立ち合いで関西に行ったとき、一日時間が空いたので、吉野山の麓の吉野川(紀ノ川)沿いにある「六田」というところにカメラを持って行きました。「六田」は「むだ」と読んで私の姓と同じです。推測するに私の先祖はおそらくこの六田の出だと思われますが、今この六田という土地には六田という家は一軒もないということです。(六田寺というのはあるのですが)

六田は吉野川添いの集落と、山の方に谷添いに少し入ったところの集落とに二つに分かれていて、川沿いのほうには小さな商店や造り酒屋など少しあるのですが、山側の集落はそうした店など一つもない、まるでタイムスリップしたような、というか「隠れ里」的というか、ちょっと現実離れした不思議な雰囲気を持つ土地です。

真夏の日差しも傾いて、騒がしいアブラゼミの声からヒグラシのカナカナに代わった頃、集落の中心にある丹生神社の境内の桜の根っこのところに一人の老婆が腰掛けて左のすねをゆっくりとさすっていました。その垂れ下がった葉っぱが老婆の横の白壁にシルエットになって映って、風を受けてゆらゆらと揺れています。お日様のような絵を落書きされたその漆喰の壁にヒグラシの声がしみ込んでいきます。

集落を抜けて谷添いに林道を山の方に上っていくと、木々に覆われてもう西日もそこには届かず、少しひんやりとした空気が漂います。道脇の羊歯がわずかな光を集めて鈍く艶やかに光ります。聞こえてくるのは谷川の水音とヒグラシのカナカナ、そして聞き慣れぬ大きく響く鳥の声(サンコウチョウ?)。生暖かい風が下の方からふいてきて、路傍の草花を揺らします。

夕暮れに一人こんなところにいるとどこか別のところに吸い込まれてしまうようで怖いのですが、久々に感じるこの濃密な気配をじっと味わいたくて、写真もほとんど撮らずに私も草木と一緒にしばらく風に揺られていたのでした。

ヨーロッパから帰ってきたばかりなので、忘れかけていたこの日本の夏の気配をいつもにも増して強く感じられたのかもしれません。(六田知弘)- 2014.07.25 猛暑の東京、蝉の声

ヨーロッパでの撮影から帰ってきました。

帰ってきたらそこは猛暑の東京。汗べたべたでたまりません。この蒸し暑さと向こうでは聞くことのなかった蝉の声で日本に帰ってきたことを改めて認識した感じです。

少しゆっくりと身心を休めたいところですが、27日まで大阪市立東洋陶磁美術館で開催されている「蓮−清らかな東洋のやきもの×写真家・六田知弘の眼」展に続き、9月9日から東京京橋の加島美術で始まる写真展「水ノ貌」に向けての最終的な準備やなんやであまり余裕もありません。

その展覧会が始まって、時間的余裕ができて少し涼しくなってから、今回撮ってきた写真をゆっくりとひも解こうと思っています。さてどんなものが写っているのかいないのか? あけてびっくり玉手箱。(六田知弘)

(写真は最終日に宿泊したロンドン郊外の宿近くの駅のプラットホームです)- 2014.07.18 石の空間

ロンドンからイングランド南東部のロマネスクの教会をいくつか訪ねた後、今までにも二度訪れたことがある南西部のダートムアで石を撮影し、そこから一気に北上してウェールズの北西端のコンウィとそこに隣接するアングルシー島とホリー島を回り、今、コンウィの近くのLlandudnoという海沿いの町の宿でこれを書いています。カモメが鳴く声が窓越しに聞こえてきます。

日本を発って既に2週間が過ぎ、残すところ後4〜5日ということになります。イギリスに来て最初にまわったどこかの教会でダニかなにか毒虫にさされたようで、特に右腕がひどくて腫れ上がり痒さに往生しているほかは、比較的元気に旅をつづけています。石を求めて一人で遠距離を車で走り回るので、少し疲れはしますが、一晩寝ればなんとか回復します。

イギリスやアイルランド、そしてフランスのブルターニュ地方には新石器時代から青銅器時代初期にかけて造られたスタンディングストーン(メンヒル)やストーンサークル、ドルメン、ストーンレンジなどがたくさん残っています。今日訪れたアングルシー島のブリン・ケスリ・ディという遺跡はとても印象的なものでした。紀元前3000年ほどに造られた石室墓と考えられているのですが、巨大な石が組まれたその内部にはいりました。私は、ドルメンやこういう石室墓にはいるといつも頭痛がしたり、気分が悪くなったりするので入ってもすぐ出てくるようにするし、第一こうした石の構造物自体が私にはそれほど魅力的には思えなかったのですけれど・・・。

幅1メートル長さ7〜8メートルの通路を通って石室の中に入ると大きな二枚の石の隙間から外の光が漏れ入ってきます。暗い石室の空間から見えるそのやわらかな光の曲線は何ともいえぬ思いを私に抱かせました。ここは子宮だ。直感的にそう思いました。その曲線を描いた縦の光にカメラを向けて何度かシャッターを切りました。その時、一つの黒い固まりがその光をくぐって飛び込んでくるのがファインダー越しに見えました。それは私の耳のすぐ横をかすめ飛び、ブルブルという羽音をたてて頭の上の空間を2回3回と舞い回りました。そして、石の上に羽をひろげたままフッと留まりました。暗さになれた眼で、それがオレンン色の蝶だということがわかりました。

そのとき私は石との新しい出会いを感じました。(六田知弘)- 2014.07.11 石とロマネスク撮影の旅

-

今、イングランド東南部のRyeという小さな古い町のB&B(朝食付きの民宿)でこれを書いています。 日本を出て既に10日たちました。

撮影のはじめは、フランスのブルターニュ地方を地元出身の知人に案内されて、一人では到底行けないような、仮に行けたとしても還って来れないような深い森に入って雨にぬれながら苔むした石を撮影してまわりました。本当に魔女の声が聞こえてくるようなディープな世界です。これこそブルターニュなのだとその知人は少し誇らしげに私に話します。どんな写真が写っているのかわかりませんが、そんなマニフィックなところにつれて行ってくれたマリオンさんに大感謝です。ほんとうに久々の刺激的な数日間でした。

その後、フェリーで英仏海峡をわたり、今日は朝ロンドンを出発し、レンタカーで久々のロマネスク巡りをしています。雨の中、夢中で撮っていると、どんどん時間が経ってしまい、気がつくともう午後8時過ぎ。今日の宿をそろそろ探さないとと、撮影をきりあげ、車を走らせてB&Bかホテルを探し続けるのですが、それがまたなかなか見つからない。やっと見つけたのがこのRyeの宿でした。午後9時10分。遅くなってしまいました。宿の斜め向かいの店でフィッシュ アンド チップスを買ってきて(開いててよかった!)それを宿に持って帰ってかぶりつき、シャワーを浴びて、やっと一息。これがいつもの私の石とロマネスクの撮影の旅なのです。ちょっと疲れるけれど、こういうの、幸せです。(六田知弘) - 2014.07.04 ブルターニュの山中へ

-

いよいよ明日から石の撮影にはいります。まずはパリからTGVでMORLAIXまで行き、そこからバスでHUELGOATという山中の村に入ります。ブルターニュ出身の知人によるとその周辺は、苔むした巨大な石がごろごろとしていて、非常にスペシャルな場所なので是非行ってみるべきだと強く勧められました。メンヒルという立石もあるようです。日本ではそのあたりのことについての情報がほとんどないので、だまされたと思って、まずは一度いってみようと思うのです。そしてそのことを去年展覧会をしたパリの画廊のスタッフにはなしたところ、その展覧会に来てくれてすっかり意気投合した同じくブルターニュ出身の人に連絡してくれて、なんとラッキーなことに彼がそこを案内してくれることになりました。彼と以前話をしたときに、日本に来たときには熊野や吉野を私が案内しましょう、と行っていたのですが、彼の方が先に私を案内することになったのです。これも何らかの縁かもしれません。さてそこでどんなものが写ってくるのか、楽しみです。 (六田知弘)

- 2014.06.27 ヨーロッパへ

-

7月1日から3週間ほどフランスのブルターニュ地方とイギリスに石の写真を撮りにいきます。ここのところ毎年夏にヨーロッパに石を撮りに行っていて、これで4年連続ということになります。既に主立ったストーンサークルやメンヒル(立ち石)などは撮ったので、今年は、そうした人が立てた石だけではなく、人の作用がない自然の石にも積極的に目を向けていこうと思っています。そしてイギリスでは久々にロマネスク美術も撮ってくるつもりです。

それにしても、今年はなんでこんなに忙しいのでしょう。毎日追い立てられているようで、まったく実務的処理能力のない私は、文字通り心を亡くしたような状態で、これではいかんと、日常からの脱出です。それが本来の私の仕事でもある訳で・・・というのはちょっとズルイ言い方でしょうか?また、現地からの報告をこのトピックスに書きますので、お楽しみに。

ところで、7月27日まで大阪市立東洋陶磁美術館で「蓮・清らかな東洋のやきもの×写真家・六田知弘の眼」が開催中です。まだ一ヶ月間ありますのでまだご覧いただいていない方は是非お立ち寄りください。とっても好評で、図録も期間中に売り切れてしまいそうだと聞いています。そして、7月25日(金)から8月9日(土)まで東京赤坂の古美術長野でも「蓮」の展覧会を開催します。オーナーの長野さんが選んだ11点で構成されています。もし、大阪に行けなかったという方は、こちらにお立ち寄りいただければとおもいます。 (六田知弘) - 2014.06.20 肺魚

-

今年3月にこの欄に書いた肺魚が死にました。13年生きてくれました。家の玄関を入ってすぐ右脇の大きな水槽の底にいて、忘れた頃に呼吸をするために水面に上ってくるだけで、ほとんど身動きもせずにいるため人が来てもこの水槽になにがいるの? と聞いてくるほど存在感のない、というか空気のような存在でした。ですので、死んでいるのを発見した時にもさほど大きな衝撃ではなかったのですが、時間が経つにつれじんわりと切なさと寂しさが自分の内側から湧いてくるのを感じます。肺魚は13年間じっと家の隅から静かに私たち家族の生活を見ていてくれました。喜びのときも悲しみのときも喧嘩のときも・・・。

そこにいてくれて、本当にありがとう。(六田知弘) - 2014.06.13 ホウネンエビ

和歌山県の高野山の麓、天野の丹生都比売神社の前の水田でホウネンエビを見つけました。田植えされたばかりの田んぼには、たっぷりと水が張られ、オタマジャクシがそこここでしっぽを盛んに振りながら水面に上がってきたり、沈んだり。こうして田んぼをながめるのも久しぶりのような気がします。そよ風がふいて緑の稲葉がそよぎます。田んぼの縁に屈み込んで水面をみていると、中学生のころ、実家の近くの田んぼでホウネンエビやカイエビを採ってきて、それを駄菓子などを入れる大きなガラス瓶にいれて飼い、2世代3世代と繁殖させていたことを思い出しました。この田んぼにもホウネンエビはいるのかな?目を凝らして水面をあらためて覗き込むと、鮮やかなうす緑をした小さな点のようなかたまりが、チョロチョロとうごいているのが見えました。や、いた!少年のころ覚えた胸の高まりをおさえて、その緑の点が近づくのを待って、右手でそれをすくい採りました。宇宙生物のような奇妙な生き物ですが、久しぶりに昔の友人に出会ったような気がしてしばらく手のひらの小さな水たまりで泳いでいてもらいました。(六田知弘)

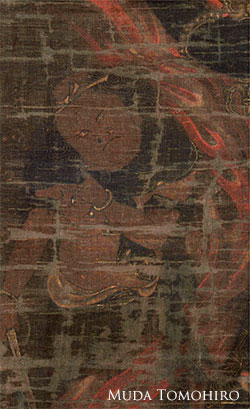

- 2014.06.06 制咤迦童子(せいたかどうじ)

矜羯羅童子(こんがらどうじ)と制咤迦童子(せいたかどうじ)は、不動明王の脇侍です。通常、矜羯羅童子は左側(向かって右)で、独鈷を両手に挟んで合掌する姿でお不動さんを仰ぎ見て、いっぽうの制咤迦童子はお不動さんの右側(向かって左)にいて、右手に金剛棒、左手に三鈷をもって、お不動さんのまねをするかのように怒りのポーズで見栄を張っています。矜羯羅童子はおとなしく、制咤迦童子の方はやんちゃな姿で、まさに静と動、対照的です。

私は、昔からどういう訳か制咤迦童子に惹かれます。なんだかとても親近感を覚えるのです。私の中にある(秘めた?)やんちゃな部分を制咤迦童子のその姿に重ね合わせているのかもしれません。

この写真は、不動明王二童子図の制咤迦童子の部分ですが、どうです、この不敵な面構えは。(六田知弘)- 2014.05.30 山ホトトギス 初鰹

「目には青葉 山ホトトギス 初鰹」と一か月前のこのトピックスに書きましたが、その時は青葉はありましたが、まだホトトギスと初鰹にはお目にかかっていませんでした。そして今やっと三つが出そろいました。

昨夜は某出版社での打ち合わせの後に寄った居酒屋で勝浦(おそらく千葉県の)産のかつおのたたきを数切れ食べました。私にとって今年二度目のかつおです。やっぱり美味い。今年は冷たい海水温や南方での獲りすぎなどが原因でかつおが深刻な不漁だと聞きましたが、このままずっと獲れなくなって、私の口になどにはめったに入らないというような事態にならないことを願うばかりです。

そしてホトトギス。日中はシャツ一枚でも汗ばむような陽気になりました。夜中にお風呂に入るとき、このごろは窓を開け放してはいります。電気を消してお湯に浸っていると、窓の外からテッペンカケタカ、テッペンカケタカという甲高い声が、遠くからそして間近から聞こえてきます。遠くから何回か連続して啼いたあと、2分から5分ほどして、今度は間近から、そして、またしばらくしてから少し離れた別の方角から聞こえるので、おそらく複数ではなく一羽のオス鳥が木から木へ移動しながら鳴いているのでしょう。ケケケケという連続した声が徐々に大きくなったり小さくなったりもするので飛びながらも啼いているのかもしれません。それにしてもちょっと不思議に思うのですが、ほかの鳥はほとんど夜は啼かないのに、なんでホトトギスは夜も啼くのでしょう。そして、この結構広い空間にオスがたった一羽しかいないとしたら、いったいこの範囲内にメスは何羽いるのでしょう。仮にメスも一羽しかいないということならオスは夜にまで啼いて自分の存在をアピールする必要もないでしょうに。というより、この範囲が自分の縄張りであるとほかのオスに主張するために、そしてこの縄張り内にいるメスは自分とペアになるべきものだと主張しながら夜も木々を渡り飛びながら啼いているのかも知れません。でも、その縄張り内にメスが一匹もいなかったらどうするんだろう?なんて、とりとめもないどうでもいいようなことを、湯船につかって窓から入る少しひんやりした空気を顔面に受けながらぼーっと考えたりできるのもこの季節の好きなところです。(六田知弘)- 2014.05.23 蝶の形見

駅へ向かう途中、高幡不動の裏山の道で蝶の翅の断片が落ちているのを見つけました。この蝶は鳥に食べられてしまったのでしょうか。黒地に薄い緑青と丹色の文様が入っています。この文様には見覚えがあるのですが、さて、何という蝶だったか?

手元でよく見ようと指でつまんで掌に置いたらその瞬間に風が吹いてフワッと浮き上がり、ゆっくりと地面に落下してしまいました。こんな微風でも簡単に浮き上がるということは蝶が空気に乗って飛ぶのはよほど容易いことなのでしょう。

もう一度拾い上げ、掌にのせてよく見てみると、端っこに白いタンポポの綿毛のようなものがついています。これでなお一層の納得です。

携帯で写真を撮ろうとしたら風が吹いたのか私の体の動きでか、またフワッと浮きあがり、草の上にゆっくりと落下してしまいました。

もういちど拾い上げて息を凝らして、動くな、動くなと念じながらやっとのことで、この写真が撮れました。 (六田知弘)- 2014.05.16 イソギンチャク

シアトルでの撮影を終え、帰国の日の午前中、時間があったので水族館を覗いてみました。

大規模な施設ではないようなのでほんの時間つぶしのつもりで入ったのですが、これがなかなか面白かった。といっても独特の見せ方をしているというのではなく、ごく普通のどこにでもあるような施設ではあるのですが・・・。

とくに私がひきつけられたのは、イソギンチャクやそれに近い腔腸動物というのでしょうか、海底の岩にくっついた原始的な動物が並ぶ空間です。ほんとうの海底のように少し灯りを落とした水槽の底で波に揺られてか、自らの運動なのかわかりませんが、開いた触手をゆっくりと動かす姿を眺めていると、なんだかものすごく懐かしいような気持ちになって見入ってしまいました。自分とこの原始的な生物とが遠くの遠くでつながっている、なん億年も前には同じ存在だった、そういう懐かしさというか、ある種の愛おしさというか、そんなものを感じたのです。

そう言えば、(このトピックスにも書きましたが、)これと同じような気持ちをベルリンの動物園でも強く感じました。

以前、子供が小さい頃はよく動物園や水族館に行きましたがそんな風に感じることはなかったのですが・・・。いまなぜなんでしょう。(六田知弘)- 2014.05.08 シアトルにて

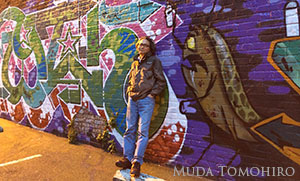

美術品の撮影の仕事でアメリカ西海岸のシアトルに来ています。

毎日室内で撮影をしていて日中は外にでることが少ないのですが、一日の仕事を終えたら同行の知人と夕食に出て町を歩きます。シアトルは緯度が高いので、夕食をとった後でも午後9時ころまで明るく、町歩きを楽しめます。

滞在しているホテル近くの脇道に面したビルの壁にスプレーアートを見つけました。夕暮れ時の淡い光と街灯のオレンジ色とのミックス光を受けたスプレーのケバい色とのバランスが面白く、持っていたiPhoneで記念写真を撮ってもらいました。 (六田知弘)- 2014.05.02 ビルの狭間から

今、東京汐留の新しいビル街でこれを書いています。見上げれば高層ビルの隙間を町の赤い光を受けた雲がゆっくりと流れて行きます。昔見た「ブレードランナー」という映画を少し思い浮かべました。(結構好きで何度も見ました。)

私は東京に来てからかれこれ38年も経っていて、こういう風景は見慣れているし若い頃は意外と好きだったのですが、今はなんだか少し落ち着きません。

同じ夜空を見上げるならヒマラヤの満天の星をもう一度眺めてみたい。

明日から10日間ほどアメリカのシアトルに行って来ます。向こうではさてどんな夜空を見上げることになるのでしょうか。(六田知弘)- 2014.04.25 目には青葉

自宅から駅に向かう途中の高幡不動の裏山は今、青葉のまっさかり。昨秋の紅葉は見事でしたが、その同じ楓の木々が全く違う色のトンネルをつくって迎えてくれます。なんともすがすがしい青色です。

日本人はこの色を緑と言わず青と言ってきましたが、確かに青信号もこの色です。緑という言葉もあったはずですが、なぜこの色を青と言ったのかわかりませんが・・・。

「目に青葉 山ほととぎす 初鰹」 今日はなんだか久しぶりに気持ちもリフレッシュした感じで一日を過ごすことができました。初鰹を生姜醤油に付けて食べるのを想像するともうたまりません。(六田知弘)- 2014.04.18 若葉して

桜吹雪の中で写真をたくさん撮りました。母は家の周り一面が花びらで埋め尽くされたのを喜ぶかと思いきや、雨に濡れた花びらが土と一緒になって靴底にまとわりつくのがいやなようで、ぶつぶつ私にぼやきました。

そして、季節はあっというまに変化して今は柔らかな若葉の季節。若葉というと私は、唐招提寺の開山堂の前に立てられた芭蕉の句碑を思い出します。

若葉して 御目の雫 ぬぐはばや 芭蕉

すごい句だと思います。先日始まった大阪市立東洋陶磁美術館の蓮展にその唐招提寺で昨年の夏の終わりに撮った蓮の写真を一枚展示しています。二階の企画展示室の独立ケースに李朝の鉄絵虎鷺蓮花文壺といっしょにはいっている一本の蕾のカラー写真です。(六田知弘)- 2014.04.11 「蓮―清らかな東洋のやきもの×写真家・六田知弘の眼」展が始まります。

桜吹雪のなか、いよいよ12日から大阪市立東洋陶磁美術館で「蓮―清らかな東洋のやきもの×写真家•六田知弘の眼」展が始まります。

展示作業も無事終え、写真のように美術館の建物の壁面にも巨大なバナーも取り付けられてあとは皆さんのご来場を待つばかりです。

主催者である美術館や読売新聞社の方々や展示施工業者の方達の情熱とともに、今回ポスターやチラシ、図録、会場のデザインまでひきうけてくれた若手デザイナーの上田英司さんの情熱と才能によって素晴らしい展覧会になることと思います。

7月27日まで3ヶ月以上開催されていますので関西においでの機会がありましたら是非お立ち寄りいただきたいです。

もし、それがご無理なようでしたら、図録だけでも美術館に注文してお手元においていただきたいです。ご満足いただける素晴らしい出来栄えの図録であることを保証しますので。(六田知弘)- 2014.04.04 桜満開

12日から大阪市立東洋陶磁美術館で始まる蓮展の準備で関西に来ています。こちらは今桜が満開です。実家の横の堤防の桜並木も細い枝にぎっしりと花をつけて重そうです。その桜の下で母の写真を撮りました。いままでに何度ここで母の写真を撮ったことでしょう。今は年老いて小さく小さくなった母。

満開の桜は現生のせつない思い出ばかりをよみがえらせるので ちょっと私は苦手です(六田知弘)- 2014.03.28 高野山への古道

南海電鉄高野線の九度山という駅から高野山まで歩いて登りました。写真を撮りながらであったし、途中、丹生都比売神社(にうつひめじんじゃ)に参るために少し大回りしたので九度山駅を8時前に出発して奥の院手前の宿坊に着いたのが午后4時過ぎ。8時間余の山歩きでした。といってもそれほどきつい道ではありません。

天気は終日快晴で、ぽかぽかと暖かく、着てきたコートを脱ぎ、ダウンジャケットを、そしてセーターをとつぎつぎと脱いでデイパックがぱんぱんになるほど詰め込んで、シャツの姿で歩いていきました。

麓のほうは、梅が満開でそこに鶯がやってきてよく通る声でしきりに啼いていました。青空に梅に鶯とは絵に描いたようです。この道は町石道(まちいしみち)と言って町石つまり、一町ごとに五輪塔になった石の道標が立てられ、それが九度山から高野山まで180続いています。そこからもわかるようにその道は千年も昔から高野山に登るメイン参詣路だったのですが今は、電車が通り、道路もあるので、よっぽど暇な物好きでない限り、この道を歩いて登る人はなく、ひっそりとしています。実際、私はその間、町石道では誰一人として会うことはありませんでした。

こんな道をカメラ片手に一人で歩いていると、私はいつもフトどこかわからないところに迷い込んでしまうような変な意識状態になるのですが、今回は天気が良かったせいか、私の精神状態のせいか、そのようなことをあまり強くは感じることはありませんでした。それがいいのか、悪いのかは一概には言えないのですが、何れにせよ久々の気持ち良い山歩きの一日でした。(六田知弘)- 2014.03.20 肺魚

これまでにも何度かこの欄に書きましたが、我が家には肺魚がいます。プロトプテルス・ドロイという名のアフリカ、コンゴ川流域に生息する古代魚です。このドロイという肺魚は、別に珍しくはなく国内の熱帯魚店でもよく見かける種類です。

息子が小学2年生のときに東京タワーの下の熱帯魚店に一緒に行って10センチほどの幼魚を買ってきたのですが、あれから12年。今は70センチほどになっているでしょうか。それにしても長生きをしてくれています。(長生きと言えば家にはスッポンとマタマタという亀もいてそれらも10年以上生きています。)ドロイはいつも水槽の底のほうに動かずにいてどこにいるのか探さないと分からないのですが、時々息を吸いに水面まで上ってきます。

その水面に向かって、紐状のひれを動かしながらゆっくりと斜めに上昇する姿を見ていると、まさに古代魚。時間を超越しているようで、私にとっては羨ましい、理想の生き方というか理想の存在の様に思えます。

今、4月12日から大阪市立東洋陶磁美術館での蓮の展覧会の最終的な詰めや7月の個展のことや何やかやで落ち着かない日々を送っているから余計にそう思ってしまうのかもしれません。

落ち着かないというと、私の息子もあと2、3日したら海外に向けて旅立ちます。玄関わきにいる肺魚も、元気に、一皮も二皮もむけてたくましくなった息子が帰ってくることを、水槽の底でじっと待っていてくれることでしょう。(六田知弘)- 2014.03.14 あれから3年

-

東日本大震災から3年がたちました。

被災地の人たちを残したまま、私たち被災地以外の日本人はすでに大震災とそれに伴う原発事故のことを前進の名のもとに自分たちの記憶から排除しようとしています。これを風化というのでしょうけれど、それはあまりにも急激で、なんだか見えない不気味な力によって自分たちの意識が操作されているようでそら恐ろしい。

被災地にいなくても、大きな揺れと余震とその後に続く放射能による底知れぬ不安を、電燈の消された暗い町で我々はどれほど味わったのか。あの時、原発などはもういらないとほとんどの人は心底思ったはずなのに。そして、それまでの自分たちの指向のありようを猛反省したはずなのに。

真の意味での前進をするためにも決して忘れてはならない記憶というものがあるはずです。

そしてもちろん、今なお避難生活を強いられている多くの人たちがいる現実を忘れることなく、前を向いて進んでいくこと。自分自身のなかのにも確かにある記憶の風化を戒めながら、そう思うのです。(六田知弘) - 2014.03.07 葛城山残雪

残雪の葛城山に再び登りました。

頂上付近にあった樹氷はすっかりなくなっていましたが、それでも山肌に突き刺さった木の幹は雪の反射を受けて鈍く輝き、葉を落とした潅木は黄金色の籠になってかすかな風にも震えていました。(六田知弘)- 2014.02.28 蓮のゆらぎ

今、4月12日から大阪市立東洋陶磁美術館で始まる「蓮-清らかなやきもの×写真家・六田知弘の眼」に向けた作業に追われています。展覧会図録に載せる文を考えるのもそのひとつ。文章を書くのが大の苦手の私にとってなかなかの苦痛だったのですが、無理矢理に絞り出しました。

ゆらぐ蓮

境界線上に蓮は咲く

風に揺られて向こうに行ったりこちらに来たり

異なる時空を行き来する

薄紅色の蕾の柔らかな反発 まろやかな繊毛

両手のひらに包み込む

蕾の脈動が微かに伝わりいつしか私のそれとひとつになる

棘のある茎上に広がる蓮の葉は水銀色の水玉をせわしく震わせ

光の粒子の粗と密がめまぐるしく交錯する。

60分の1秒の蓮と私のゆらぎのかさなり

20代の頃にヒマラヤのシェルパの写真を撮りながら考えていたことと何にも変わっていない自分にちょっと苦笑いです。(六田知弘)- 2014.02.21 クレーの菩薩

私のパソコンのデスクトップに一枚のクレーの絵があります。昨年10月にスイスのベルンにあるパウル・クレーセンターに行った時に出会ったもので、深い青緑の地に赤白い衣を纏って目を閉じた一人の人物の全身が細長く描かれた高さ70センチほどの絵です。私は、その前に立ったとき、思わずうなり、そのまま動けなくなってしまいました。これはクレーの仏画だと思いました。今まで見たこともないほど崇高な菩薩像。(凄まじい菩薩行をしてきたであろう人の、まるで高山寺の明恵像のような)この上もないほどかなしく、安らかな微笑み。衣から出された両手、両足のゆらぐ線。私はその絵に向かって思わず手をあわせていたことをおぼえています。

それにしてもなんで西洋人であるクレーが仏教の本質的なところに触れる(ように私には感じられる)ところまで描くことができたのか。いや、仏教というよりも森羅万象の普遍的な本質のようなものにクレーの眼と手が届いているのだろうと思うのです。(六田知弘)- 2014.02.15 葛城山の樹氷

大阪市立東洋陶磁美術館での蓮展の打ち合わせの後に3日ほど奈良県内の撮影をしてきました。私の故郷 御所(ごせ)と大阪河内との境に南北に延びる葛城山があります。久しぶりにまとまった雪が降った翌日、麓から見ると弱い冬の日差しを受けて、山の上半分が銀色に輝いて見えたので、これは樹氷に違いないと葛城山ロープウェイ乗り場まで車を走らせ、そこからプラスティック製のソリをもった親子づれに混じって満杯のロープウェイに乗って押しつぶされそうになりながら頂上駅に降りたら、そこは一面の白銀の世界。すべての木々の枝という枝が氷に包まれ、見たこともないような見事な樹氷に圧倒されました。葛城山は私にとっての原風景といえるほど親しんだ山なのですが、これほどの樹氷ができるとは知らなかった。子供のころ、冬に葛城山の頂上に来た記憶はあることはあるのですが、おそらくその時は樹氷という認識がなくて、ただ雪だと思っていたのかもしれません。今、ソリ遊びをしている子供たちも同じでしょう。

私は、一人はずれて枝道に入り、ごく近い身内の知らなかった一面を見せられた時のように驚きながら、最終のロープウェイの時刻までほとんど半日、樹氷を撮りつづけました。

ところで話が変わりますが、4月12日から大阪市立東洋陶磁美術館ではじまる特別企画展「蓮-清らかな東洋のやきもの×写真家・六田知弘の眼」展のポスターができてきました。マットの風合いのある紙に印刷されていて、とても印象的なデザインで私としても大変気に入っています。(六田知弘)- 2014.02.07 Topics11年目に突入

このTopicsも11年目に入りました。

10年というのは本当にあっという間ですね。その間に私は成長したのかどうかわかりませんが、大きな病気もせず、何とかかんとか写真を続けてやってこれました。これも皆様の応援があったからこそ、心より感謝しております。

やっとこの10年で写真というものが私の身についたというか、私のアイデンティティの中心に据わったような気がします。他の写真家に比べると随分遅れてしまったかもしれませんが、人それぞれ、焦ることなく自分を信じて、行けるところまでカメラをもって歩いて行こうと思っています。

今週は東京でこの冬初めての積雪がありました。翌日いつも歩く高幡不動の裏山で、白い雪の上に真っ赤な椿の花が落ちているのを見つけました。花びらに雪がついていなかったので雪がやんだ後に枝からぽとりと落ちたのでしょう。柔らかな木漏れ日を受けて時の流れに身をまかせている姿が清らかでした。(六田知弘)- 2014.01.30 ホームページ満10年に

-

松涛美術館で開催中の写真展「3.11 時のイコン」東日本大震災の記憶 もいよいよ終盤にはいりました。(2月2日 日曜日まで)

美術館の改装で展示室には最新のLED照明がとりつけられています。LEDというと固く冷たいイメージがありますが、松涛美術館のものは柔らかく、なおかつ細部まで光が食い込む感じで写真がとてもしっかりと見え、それでいて疲れません。ですので写真にゆっくりと向き合っていただくことができます。

2月1日(土)と最終日の2日(日)は私も会場に行く予定です。是非お立ち寄りいただき、お声をおかけください。

この写真展「3.11 時のイコン」は、去年の相田みつを美術館に続いて2度目ですが、私としましてはこれで終わるのではなく、是非、国内外のほかの会場でも開催して、より多くの方たちに見ていただきたいと思っています。(額装された写真はすでにあるので、経費はそれほどかからないはずです。)

震災から1000日がすぎて、東日本大震災という天災とそれにともなう福島第一原発の事故という人災の事実が、人々の記憶から急速に遠ざかってきている(というか、何らかの力によって恣意的に遠ざけられている)ように思われます。しかし、われわれが本当の意味で前に進むためにも、この事実をしっかりと記憶に留めておかなければならないと私は思います。

ところで、このホームページをはじめてから2月5日で、なんと、まる10年になります。ということはこのTopicsも書き始めてから10年ということですね。週一ですから1年に50数回でその10倍で、合計500回以上ということになります。文章を書くのが大苦手の私ですから毎回毎回苦しみながら、そして恥さらしなことだと思いながらやっているのですが、それがよく500回も続けられたものだと自分ながら驚いています。読んでくださる方がいるから続けることができたというもの。ほんとうに感謝しております。みなさん、有難うございます。

これからも、思いついた時に、たまにでも結構なのでこのホームページを覗いていただければ嬉しいです。(六田知弘) - 2014.01.24 自然の中に身を浸していると

正月を挟んで1か月間東京に来ていた母を実家に送りがてら、3日間、奈良県の実家の周辺の写真を撮ってきました。葛城、金剛山麓と吉野の川上村、そして三輪山周辺です。

古来日本人は、山や木や水や石など自然の中に神の気配を感じ、宇宙との根源的なつながりを感じ取ってきました。今、私はカメラを持ってそれをあらためて見つめようと思っています。見えないものだからどこまで写るかわかりません。しかし、手探りをしながらでも今なら何かを掴める気もしています。

それはともかく自然の中に身を浸していると、たましいが浄化されるというかリフレッシュするというか、日常のストレスから解放されてなんとも心地のいいものですから、しばらくこれを続けていこうと思っています。(写真は川上村にある蜻蛉の滝です。)(六田知弘)- 2014.01.17 松涛美術館 「時のイコン」がはじまります。

18日(土)から渋谷区立松涛美術館で写真展 「時のイコン」東日本大震災の記憶 が始まります。

松涛美術館は昨年暮れに改装工事を終えて内装が美しくなり、照明も最新のLEDを使用して作品が非常に見やすくなって、美術館本来の目的である美術鑑賞をする場としてより一層充実した空間になりました。そのような新しい空間に私の撮った写真が最初に並べられるということはとても光栄なことです。実際展示してみて、落ち着いた雰囲気のなかで、一枚一枚の写真をじっくりご覧いただけることを確信しました。

しかし、同時に、美術館の美しい空間に美しく並んだ写真を見て、私の中で一つのかすかな疑問というか迷いというか違和感のようなものが生じたことをここで告白しなければなりません。

「被災したモノを撮っているのにそれがこんなに綺麗に飾られてほんとうにいいのだろうか!?」

これまでも、これら被災地で撮ったモノの写真を見た人のなかには、その思いもよらない綺麗さに驚き、被災物=悲惨というイメージ(=固定観念)とのギャップにとまどう人も少なからずいたことは確かでしょう。しかし私はそれらを撮るときは、白い紙の上に一つずつのせて日陰に置いて撮るというほかは、可能な限りあるがままに撮ったつもりです。決してきれいに見える部分だけを切り取って故意に美しい写真に仕上げようとしたわけではありません。できた写真が綺麗に見えるとしたなら、それは、そのモノが実際に綺麗であったということなのだと思うのです。

私は津波の3週間後に被災地に初めて行ったのですがその時はほとんど写真は撮れなかった。目の前に広がる想像を絶する悲惨な現実にただ呆然とするしかなかったのです。

9か月後から津波にのまれ地面に落ちたものを撮り始めました。津波をうけてから9か月という時間が経過した。その時の流れがモノを変質させた。どういう風に変質したのか明確には言えないけれど、強いて言えばモノが時の流れによって浄化された、あるいは、浄化されつつあったのかもしれません。だから私は写真が撮れた。そのときモノたちが私に向かってある波動を発していて、その波動を私のなかの受信機が受信して、それをカメラで記録した。その記録されたものを見て綺麗だと感じるのなら実際綺麗と感じさせる要素がそのモノの中に存在したということなのでしょう。これらの写真は私の美意識の表現だというつもりはありません。ですからこれを「アート」だと主張するつもりないし、人からアートと捉えられてもそうでなくても私にとってはどっちでもいいのです。ただひとつ、これは物理的現象を写すカメラという機械を介して初めて成立する、私が愛する「写真」という行為の一つのかたちだということだけは疑いありません。

ちょっと自分でもまだ整理しきれずにいて、弁解くさくなってしまったことをお許しください。(六田知弘)- 2014.01.10 新しい年

-

2014年が明けました。

昨年末から年明けの7日まで毎日パソコンに向かって昨年撮った写真の画像調整をしていました。その合間に故郷から来ている母を連れて近くの高幡不動尊に元旦の初詣をふくめて四、五度お参りに行きました。気分転換のためということもあるのですが、私は特に信心深いわけではないのになぜかお不動さんに手を合わせたいという気持ちがいつもに増して湧いてきたのです。年老いた母や家族をお守りください、という願いとともに、私自身に今年は何らかの変化がある年になるような予感がするので、お不動さんに守っていただいて良い意味での脱皮の年となるように重ねてお願いしました。

1月10日には、思わぬ機会を得てその高幡不動尊のご本尊である不動明王坐像の写真をはじめて撮らせていただきます。手を合わせ、そして無心になって、お不動さんが私に見せてくださる表情をしっかりとカメラで写し込めればと思います。(六田知弘)