トピックス

写真家・六田知弘の近況 2013

展覧会や出版物、イベントの告知や六田知弘の近況報告を随時掲載していきます(毎週水曜日更新)。

過去のアーカイブ

- 2013.12.27 今年はなんだか慌ただしい1年でした。

-

今年はなんだか慌ただしい1年でした。個展を3つして、ヨーロッパに3度行きました。写真集を1冊だしました。テレビにも出ました。新たな雑誌の連載もはじめました・・・。

おかげでこれまでのように好きな骨董屋さんを巡って、なにを買うわけではないのに一つの店で2時間も3時間も時には半日、骨董談義で油を売るというようなことも今年はめっきり減った気がします。

何もしないで、骨董いじりばかりしていたいとも思うのですが、限りある人生、やれる時にやるべきことをやっておかないと、と若いときには無理がきいたはずのわが身に鞭を打っています。もっとも写真を撮ることは苦しいことも多いけれども、骨董いじり以上に楽しいことでもあるので、「あんたは好きなことばっかりやっていていいわね」と人にいわれても反論できないし、死んでもう一度生まれかわっても同じようなことをしていたいと思うので、それをしている(あるいは、やらせてもらっている)ということは、やっぱり幸せな人生なのかもしれません。ここまできたら、昨年暮れに亡くなった東松照明さんの言葉じゃないけれど、写真を人生の杖に、焦ることなく、自分のたましいの導きにしたがって行けるところまで歩いて行こうと思っています。

来年も1月そうそう渋谷区立松濤美術館で写真展「3.11 時のイコン」がありますし、4月からは大阪市立東洋陶磁美術館で「蓮-清らかな東洋のやきもの×写真家・六田知弘の眼」という展覧会も開催されます。そして、7月には東京で、秋にはパリでの個展の計画もあります。来年も今年以上に忙しい年になりそうですが、焦ることなく、無理せずにやっていこうと思います。

みなさんも、どうぞよい年をお迎えください。(六田知弘) - 2013.12.20 柿と木蓮

奈良の葛城山と二上山の麓を二日間カメラをもって歩きました。12月も半ばを過ぎるとさすがに木々の葉はほとんど落ちて、晴れていてもそれなりに冷える澄んだ空気の山麓道は地面に落ちた葉っぱの朽ちかけた甘酸っぱいような匂いにつつまれています。そのほのかな匂いがこの地に生まれた私の遠い記憶をよみがえらせます。幼稚園に入るか入らないかのころから祖父に手をひかれ、ときに背負われながらこのあたりの道を何度となく歩いたこと。なぜ祖父は私を連れ出したのか、今はわからないのですけれど、どこか異界に連れて行かれたような不思議な感覚をともなって思い出されます。

午后4時にもなると、すでにあたりは薄暗くなってしまいます。二上山の麓の新しくできた公園の縁に白い蕾を星空のようにいっぱいつけた大きな一本の木がありました。おそらく木蓮の大木でしょう。その横には熟れた大きな実を残した柿の木が一本。白い蕾と赤い実がまるでイルミネーションのように薄ら明りの中で鈍く輝いて見えました。(六田知弘)- 2013.12.12 写真集「時のイコン」ができました。

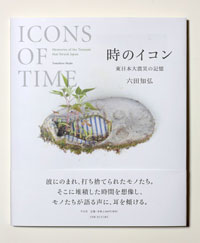

東日本大震災から1000日が過ぎました。津波を受けたモノたちを撮った写真集「時のイコン」東日本大震災の記憶 が今週末にも書店の店頭にならびます。是非一度手に取ってページをめくってみてほしい。そして今はすでにこの世に存在しないであろう、津波にのまれたモノたちの声に耳を傾けてもらいたいのです。

撮影しているときに風の音に混じって聞こえてくるワサワサという音、それはそこここに落ちているモノたちのざわめきに違いなかったのです。(六田知弘)- 2013.12.03 大阪東洋陶磁美術館で「蓮」のコラボ

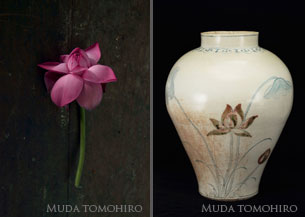

来年4月12日から7月27日まで、大阪市立東洋陶磁美術館で

「蓮」清らかな東アジアのやきもの×写真家・六田知弘の眼

という特別展をすることが決まりました。

これは、大阪市立東洋陶磁美術館所蔵の蓮が描かれた朝鮮や中国のやきものと私が撮った蓮の写真とのコラボです。

その打ち合わせと陶磁器の撮影ために関西に来ています。

大阪市立東洋陶磁美術館といえば東洋の陶磁器に関しては世界屈指の美術館として知られています。蓮が描かれたやきものに限定しても、あの朝鮮時代の青花辰砂蓮花文壺や定窯白磁の蓮花文洗、高麗青磁の鶴首の瓶、そして私の最も好き粉青蓮花翡翠文鉄絵俵壺など超名品がずらりと揃います。

それらと一緒に私が撮った蓮の写真が並ぶのですからちょっと大丈夫なのかなー、と他人事のように思ってしまいますが、美術館のほうから提案いただいたのだから、まあ何とかなるのでしょう。それにもうすでに蓮の季節は終わってしまったのですからジタバタしてもしょうがない。あとはやきものの美の邪魔をしないよう、そして出来れば、それと共鳴し、互いに引き立てあうような展示になるよう工夫するしかありません。

折角のすばらしい機会をいただいたのですから、やれるだけのことはしっかりやろうと思っています。

この展覧会の詳細はまた、追ってお知らせさせていただきます。(六田知弘)- 2013.11.28 錦秋の高幡山

自宅の近所の高幡不動の裏山は、今はまさに錦秋の時。今年は夏暑く、いきなり気温が下がったためか例年より紅葉が鮮やかなように思えます。朝からカメラを持った紅葉狩りの老若?男女で山道は賑わっています。私もつられてスマホで撮影。それにしてもこういういわゆる紅葉は他の国 にもあるのでしょうか。この季節にロマネスクの撮影でフランスの田舎を廻りましたが、むこうは紅葉というより黄葉でした。考えてみると日本の寺などに紅く色づく楓の木が多いのは自然のものではなく恣意的に植えたものでしょうから、ある意味でこうした紅葉というのも日本人の好みというか美意識の表れなのだといえるのかもしれません。

この艶やかな季節もあと一週間ほどで過ぎ去って山も来春まで少しさみしくなりますが、私は葉がすっかり落ちた木々を撮るのも好きなので今から少し待ち遠しい気持ちもあるにはあるのですけれど。

ところで、7年前から私が撮影をしているJALのアートカレンダー2014年版ができました。とてもいいものに仕上がりましたのでお手元においてご愛用いただければ嬉しいです。大型書店やJALプラザ、Amazonでもお求め頂けますので是非。(六田知弘)- 2013.11.22 写真集「時のイコン」印刷立会い

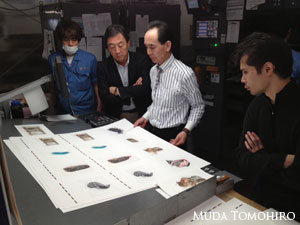

東日本大震災の津波にのまれたモノたちを撮った写真集「時のイコン 東日本大震災の記憶」が12月初旬に平凡社から発売されます。その印刷に立会いました。シトー会の修道院を撮った写真集「石と光」の時とおなじベテラン編集者石川順一さんとプリンティングディレクター高柳 昇さんの名コンビに新進気鋭のデザイナーの甲谷 一さんに加わってもらいました。いい本になると思います。本を手にとるのがたのしみです。

そして、来年1月18日からその「時のイコン」の写真展を渋谷区立松涛美術館で開催することになりました。

震災から三年近くになり、その記憶も遠ざかりつつあるというのは正直なところだと思います。なんで今更震災の写真を、と思われる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、私は、だからこそ、写真に写ったモノたちが語る静かな声に耳を傾けてもらいたいと思うのです。(六田知弘)- 2013.11.15 帰国しました。

-

帰国しました。小雨模様のパリより東京のほうが寒いのには驚きました。出発した10月半ばは、秋というより晩夏といったほうがいいような気温だったのですが、1か月でこんなに気温差があるものなのでしょうか。

今回は、写真展に展示する作品の額装をパリでやり、その作業が2週間かかるため、早めにパリにはいりました。作品を額やさんに預けた後は、これまで行くことができなかったウィーンやベルンのほか、ブリュッセルやパリの美術館めぐりの毎日でした。普段は、撮影が目的なので、同じヨーロッパでもなかなか足を延ばしての美術館めぐりはできません。

私にとっての五大画家 ダ・ヴィンチ、ブリューゲル、レンブラント、ヴァン・ゴッホ、そしてクレーをはじめ、ギリシア・ローマ美術や古代オリエントもの、中世の聖画、ヒエロニムス・ボス(ブリュッセルの「聖アントニウスの誘惑」は、オリジナルであるリスボンのものをその制作直後に正確に模写したものだとされていますが、本当はこれがオリジナルなのではないかと思うほどの作品です。)、デューラー、ヴァン・ダイク、クラナッハ、ゴヤ、ゴーギャン、ピカソ、マティス、ミロ、ロスコ、サム・フランシス、タピエス、そして、アフリカなどのプリミティブアートなどなど、オルセー美術館やベルンのクレーセンターなど一部を除いて大体が撮影が可能なので、カメラをもって作品にじっくり向きあうことができました。私は、職業柄ファインダーを覗いて見るほうが、より作品の核心に近づけるように思えるのでこれは非常にありがたいことです。私にとっては至福の時間、でもそれはそれなりに集中力と体力を使うことなので、見終わった後にはどっと疲れがでてきます。しかしこうした高揚をともなった疲労感は、いいものです。(六田知弘) - 2013.11.08 「Les murs du temps 時の壁」開催中

パリは、10月27日の夏時間から冬時間に変わった途端、急に寒さを感じるようになり、マロニエの葉が風に舞う季節になりました。ズボンのポケットに手を突っ込み、枯れ葉を踏みながら夜のセーヌ川の岸辺を歩くのも悪くありません。

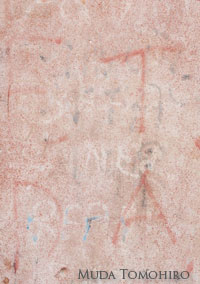

写真展「Les murs du temps 時の壁」は11月5日から始まりました。来ていただいた方々の反応はとても良く、なかには連日来て、作品を前に、非常に深く突っ込んだ見方でお話をしてくださる方がいて、その内容が私の考えていることとかなりシンクロするところがあり、話していて大いに意気投合。彼は、今、若き日のアンドレ・マルローとその友人で彼に日本の文化を紹介したある日本人についての本を執筆中だそうです。彼と一度日本を一緒に歩いてみたくも思いました。そういう人に出会えただけでも私には大きな収穫です。

写真展の期間は、11月16日までと一応なっていますが、その後も11月中は、二階で見ていただくようにするということです。(六田知弘)- 2013.11.01 パリでの個展

パリのGALERIE YOSHIIでの個展「LES MURS DU TEMPS(時の壁)」の作品展示が無事終わりました。全部で19点。そのうちの一枚のプリントが額縁屋さんで傷ついてしまいましたが、非常に幸運なことに、唯一予備で持ってきたプリントがその傷ついたものと同じ写真だったので、それに急遽張り替えてもらってたすかりました。

パリでの写真展は、スペイン人の写真家ルイス・オカニャとの二人展を入れると4回目になりますが、ニューヨークと並んで写真の美術的価値を正当に評価している場所ですので、それだけ見る人の目が肥えているということで、見てもらう私としてもいつもより幾分緊張します。 来週の火曜日11月5日がオープニングパーティーの日で、その時に作品を前にいろいろ突っ込んだ質問をされるでしょうが、私はフランス語はもちろん英語も片言しか話せませんので、にこにこ笑っているしかないのです。それでも、以前の経験からですが、フランス人は作品を見て、自分の感想や意見を率直に言葉で表してくれるので、パーフェクトに理解できなくても、それを聞くのは大きな楽しみでもあるのです。 写真展の期間は11月5日から16日までとなっていますが、それ以降も11月中は2階で展示してくださるということなので、もし、その期間中にパリにいらっしゃることがあればぜひお立ち寄りください。(六田知弘)- 2013.10.25 ブリューゲルとボス

-

パリに来て一週間。写真展で展示するプリントを額縁屋さんに預けたあとは、時間に余裕ができたので、美術館巡りをしています。昨日は日帰りで、ブリューゲルとヒエロニムス・ボスに再び会いにブリュッセルの王立美術館にいってきました。ブリューゲルとボスは、子供のころに小さな画集でのめりこむように見て強烈な印象を持ったのですが、その現物を手で触れる距離で、しかもガラスをはめていない状態で心行くまで時間をかけて見ることができるのは私にとってはやはり至福の喜びです。そのうえ、カメラで撮影するのも自由で、ファインダーを覗いていると、まるで子供の時に見ていたその時間がそのままスライドしたようなというか、既視感に似たような不思議な感覚をおぼえてしまいます。二人の絵には私が好きな怪物が出てくるということもありますが、それより、なんというか、独特の宇宙感覚の様なものがあって、それに私は子供のころから惹かれているように思います。

こちらにいる間、時間が許す限り、できるだけたくさんの美術を見て回ろうと思っています。念願の、ブリューゲルがわんさとあるウイーンの美術史博物館とベルンのパウル・クレーセンターにもこの機会に行くつもりです。(六田知弘) - 2013.10.18 なんとかパリ着

伊豆大島をはじめ太平洋側に大きな被害を出した大型台風の影響で、飛行機の出発が大幅に遅れ、シャルル・ド・ゴール空港到着が午後11時とずいぶん遅くなってしまいましたが、何とかパリに着きました。

箱に詰めて機内に預け入れたプリントも無事で、昨日、そのプリントをパリ市内の写真専門の額装工房に持って行き、どういう風な額装にするかあれやこれや悩みに悩んだ末に決めました。これでやっと一安心。あとは月末の搬入まで、額装屋さんのほうで何事もなく順調に作業が進むのを祈るだけです。

今回の写真展には、短辺が1メートル以上の大型プリント10点を含む合計19点の壁の写真を展示します。さて、こちらの人に一風変わった壁の写真がどういうふうに受けとめられるか楽しみです。 (六田知弘)- 2013.10.11 パリでの写真展へ

2009年の以来久々のパリでの写真展「LES MURS DU TEMPS 時の壁」の準備で落ち着かない日々を過ごしています。写真展は11月5日(火)から11月16日(土)までなのですが、10月31日には飾りつけをします。(ですのでおそらく11月1日から展示を見ていただくことは可能でしょう。)プリントを日本から持って行って、額装はむこうでやるので早めに出発しなければならず、来週16日にはパリに向かいます。

今回の展示作品は、もう十数年前から撮っているヨーロッパの壁シリーズですが、これまでのローマ、サンティアゴ・デ・コンポステーラに、今年の9月にベニスで撮った出来立てほやほやでまだ湯気がでているような最新作もかなりの割合で加わります。先日、それらの大型プリントをやりましたが、なかなかインパクトが強い作品になったと思っています。

もし、その間にパリにいらっしゃることがありましたら、是非お立ち寄りいただければ嬉しいです。会場のGalerie Yoshii は凱旋門からシャンゼリゼ通りを東南方向に行ったメトロのフランクリン デ ローズヴェルト駅の近くにあります。(六田知弘)- 2013.10.03 ベルリン動物園

ヨーロッパから帰ってきてから2週間が過ぎてやっと時差ボケが治まったところです。今回はどういうわけか眠れぬ夜と眠い昼で心身のバランスがうまく保てず、きつい日々の連続でした。

そんなぼけた頭のなかに、旅の最終日にふと立ち寄ったベルリン動物園の光景がときどきフラッシュバックのように浮かびます。

まるで「もののけ姫」にでてくる神鹿?のように、見ていて鳥肌が立つほど神秘的な動作でゆっくりと前後の脚を折りたたんで地面に伏せる巨大なレイヨウの姿。岩山のてっぺんで足を踏ん張り王者のごとく下方を睥睨する大きな巻角のカモシカのシルエット。何の警戒心もなく私の足元でグワグワとまるで会話をしているように鳴き合う5-6羽のカラフルな水鳥たち。透明なアクリル板で作られたフェンスの間際、手を伸ばせば触れられるくらいの距離まで近づいてきた白いオオカミの目。頭部の縞模様が信じられないくらい美しいデザインのシマウマの親子。グオー、グオーとあたりの空気を震わせて、情けないほど鳴き叫ぶ雄ライオン・・・。

午後の透明な日差しのなか、一人で園内を見て歩いているとなぜだか妙に感じ入ってしまいました。なんというか、それら動物たちに対する親近感というか、いやそれ以上に、同一感に近いようなところまで。ずっと昔に忘れてしまっていた感覚がここでよみがえったようにも思います。ベルリン動物園は不思議な空間です。 (六田知弘)- 2013.09.27 ヤモリと下弦の月

-

「暑さ寒さも彼岸まで」というように、秋分の日を過ぎると日中でもだいぶ過ごしやすくなりほっとします。

秋分の日と言えば、息子が幼稚園か小学校低学年のときに卵を立てる実験をしたことを思い出します。年に二回、春分の日と秋分の日には、生卵が立つということをどこかで聞いて、本当にそうなのか息子と二人、息をつめて食卓の上に卵を立てようとしたのです。その結果はどうだったのかというと、結構簡単に成功したのでちょっと拍子抜けしたように記憶しています。息子はあの時のことを覚えているのでしょうか。あれももう随分前のことになってしまいまいた。歳のせいか月日の経つのはあまりにも早すぎる思いがします。

今年の秋分の日の夜、犬の散歩に行こうと玄関の扉を開けたらポトンとなにかが足元に落ちました。暗くてその姿は目では確認できなかったのですが、その音からそれがヤモリだということがわかりました。その二日後の夜、おそらくその時のヤツだと思うのですがヤモリが台所のガラスにくっついているのを見かけたので携帯で、逃げてしまわないように注意をしながらそっと写真を撮りました。私はなぜだかヤモリが好きなので、うちに来てくれたことがうれしくて、一眼レフカメラも持ってきて何十枚も結構たくさん撮りました。その間、ヤモリはピクリとも動きません。こういう生き方もいいなあと、ちょっと私も疲れが出たのか、思ってしまいます。

秋分の日と言えば、息子が幼稚園か小学校低学年のときに卵を立てる実験をしたことを思い出します。年に二回、春分の日と秋分の日には、生卵が立つということをどこかで聞いて、本当にそうなのか息子と二人、息をつめて食卓の上に卵を立てようとしたのです。その結果はどうだったのかというと、結構簡単に成功したのでちょっと拍子抜けしたように記憶しています。息子はあの時のことを覚えているのでしょうか。あれももう随分前のことになってしまいまいた。歳のせいか月日の経つのはあまりにも早すぎる思いがします。

今年の秋分の日の夜、犬の散歩に行こうと玄関の扉を開けたらポトンとなにかが足元に落ちました。暗くてその姿は目では確認できなかったのですが、その音からそれがヤモリだということがわかりました。その二日後の夜、おそらくその時のヤツだと思うのですがヤモリが台所のガラスにくっついているのを見かけたので携帯で、逃げてしまわないように注意をしながらそっと写真を撮りました。私はなぜだかヤモリが好きなので、うちに来てくれたことがうれしくて、一眼レフカメラも持ってきて何十枚も結構たくさん撮りました。その間、ヤモリはピクリとも動きません。こういう生き方もいいなあと、ちょっと私も疲れが出たのか、思ってしまいます。

その翌日、また、犬の散歩に出たときですが、雲一つない澄み渡った夜空に煌々と輝く半月が。この前満月だったので、多分それは下弦の月なのでしょう。白い月光がいやに心に沁みわたりました。

これから来年の夏にかけて、またいくつかの仕事が待っています。なかなかしんどいことも多いのですが、悔いを残さないよう、やれる時に私なりに精いっぱいやっておこうと思っています。(六田知弘)

- 2013.09.20 秋の月と虫の声

-

ヨーロッパから帰国しました。今回は2週間でベルリン、ブリュッセル、パリ、カルナック(ブルターニュ)、そしてベニス、とかなりハードなスケジュールで綱渡りのようでしたが、とても充実した旅でした。主目的であるベルリンとパリでの用もたせたし、美術館めぐりや撮影もできました。おまけにベニスでは、撮影しているときに全く偶然に、思いがけない人から声をかけられ、今まで経験したことがない場所に連れ出されるというハプニングもありました。そんな旅で、帰国してから疲れがでたのか、今は激しい時差ボケです。

今年の11月4日から16日までパリの画廊で写真展を開きます。今回パリに行ったのはその会場の下見と打ち合わせだったのですが、詳細はまた追ってお知らせします。

眠れぬまま、足元で鳴く虫の声を聞きながら、雲一つない天空に輝くまんまるの月を見上げて、日本の秋を味わって(?)います。 (六田知弘) - 2013.09.10 松林の中の列石

-

パリでの用事の合間の日曜日、ブルターニュ地方の巨石群で有名なカルナックに行ってきました。カルナックは、今年の6月にも行き、2度目です。なぜまた同じところを訪れたかというと、前回何か大事なところを撮り残してしまったように思ったものですから。 カルナックは高さ50㎝から3mくらいの比較的小さな石ですが、それが南西から北東に向かって6~8列から3列くらいになって3000個以上の石が70~10mくらいの幅で数キロにわたって並んでいるという壮大な列石群で、古代巨石遺跡としてはイングランドのストーンヘンジとならぶ有名なものです。

前回訪れた時は、あとから修復され、石が大幅に置き直されたように思われて、実はあまり感じるものがなかったのです。しかし、これだけのはずはないと、帰国してから思うようになりました。それで、今回、一日時間が空いたので、再訪したというわけです。

朝早くにパリを出たのですが、日曜日で近くの町からのバスの乗り継ぎが悪く、カルナックでの滞在時間が限られていたため、私はバスを降りてからは前回撮ったところには足を止めず、速足で列石の北東の端まで急ぎました。ブルターニュは東京よりだいぶ涼しく、さわやかな季節ですが、さすがに速足で4~5㎞も歩くと汗が噴き出してきます。

北東に向かうにつれ列石の幅がだんだん縮まり、あるところまで来て横切る道路で途切れました。この辺りにはもう人影はほとんどありません。この少し手前までは私も前回に来たのです。

道路を挟んだ向こう側は松林になっています。手元の地図にはこの林の中にも小規模な列石があると記されているので、私は適当なところからその松林に入っていきました。 林の中はそれまでとはまったく違った異空間でした。うす暗い中で、木漏れ日が薄苔むした列石を揺らしていました。私のなかの受信機の針もそこで大きく振れました。

列石の幅はここでは10m位に縮まり3列になっています。そしてその先はついに1列に。列をなした3000もの石のベクトルがこの場所に集結しているということなのか、何か異様な磁力の様なものをここで感じ、鳥肌が立つのを覚えつつシャッターを切りました。 私がカルナックで撮りたかったのはここだったのです!

そして、林を抜けて細い道路を挟んだ向こう側には直径100メートルほどの円形の空き地。その縁をまた松林が囲んでいます。私には想像がつきました。かつてここに一本の巨大なメンヒル(石柱)が立っていたことを。私はスコットランドやイングランドで数多くの列石を撮ってきましたが、そのほとんどのものの片端あるいは両端には、大きな立石がありました。カルナックというこの想像を絶する規模の列石の端にはそれらの無数の石のパワーを受け止めて、それを宇宙に届けるための一つの巨大な石柱がここになくてはならなかったはず。今はその痕跡はまったくないのですが、空き地の中心に立ち入るにつれ、その直感のようなものがますます確信をもって感じられるようになってきたのは確かなことなのです。失われた巨大石柱。それは今、さてどこにどういう状態であるのでしょうか。(六田知弘) - 2013.09.06 美術館巡り

-

今、ベルリンにいます。用の合間にいくつかの美術館をまわりました。中でも絵画館は期待以上に素晴らしかった。日本ではほとんど見る機会のないブリューゲルをじっくりと時間をかけて見ることができ、そのうえに写真も自由に撮れて、それだけでもベルリンに来たかいがありました。ボッシュも、レンブラントも、クラナッハも、画集を見てよく知っているものでしたが、やはり実物を手で触れる距離から、そしてあまり混んでいないのでゆったりと見られるのは最高です。

ベルリンに住む知人に教えてもらったベルクグリュン美術館もこぢんまりとした私立の美術館でしたが、私の大好きなクレーやピカソなどが充実していて、そのコレクションの目筋の良さに感服してしまいました。

明日からパリに行きます。

美術館巡りもある程度抑えて、肝心のやるべき仕事をしっかりとやらなければ思っています。 (六田知弘) - 2013.08.30 「モノの記憶」のバックアップ

-

今、新しい写真集を作る作業にとりかかっています。東日本大震災の津波の後に残されたモノたちの写真です。それに後に福島第一原発の事故によって警戒地域に指定されたところで撮ったものを加えます。

今年の3月に開催した写真展「3.11 時のイコン」をご覧いただいた方はご存じだと思いますが、津波にのまれて地面に落ちていたモノを持参した白い紙の上に一つずつ載せて撮ったものです。撮るときに私は、モノが発する波動を受信機として受け取り、その波動をカメラによって記録すること。それを心がけました。

モノには時間が堆積しています。被災する前にそれらを生活の中で使っていた人たちの時間。そして、3.11の津波の瞬間の時間。そしてそのうえに、3.11以降、撮影するまでの時間が。

その時撮ったモノたちの総数は5000以上にのぼります。そのほとんどは、今は、瓦礫として処分されたり、自然に朽ち果てて土にもどったりして、すでにこの世に存在していないでしょう。つまり、モノに堆積した時間の記憶、言い換えればある意味でのメディア(媒体)としてのモノに刻まれ記録されたものが、失われたということでしょう。

私は、そうした記憶を持ったモノたちがかろうじてこの世に存在している間に、写真という別のメディアにその情報をバックアップしようとしたのだと今は思っています。

その写真集を今年中に出すべく、編集の方と一緒に取り組んでいるところです。

9月初旬から半ば過ぎまで、ヨーロッパに出張です。(六田知弘) - 2013.08.23 掌のミンミンゼミ

仕事に行った先の路上に一匹の蝉が仰向けに落ちているのを見つけました。炎天の下、仰向けになって6本の足を縮めて転がっています。羽根が透明でアブラゼミより少し大きい位なので、その状態でもミンミンゼミのオスであることは容易にわかりました。それを手に取り、背中のほうを見てみると、青緑の斑紋がまだ色鮮やかに残っていて目もきれいに澄んでいたので、まだ死んでから時間がたっていないと思われました。私はその背中の部分があまりにもきれいなので写真を撮ろうと部屋にそれをもってはいり、仕事の合間合間に掌に載せて携帯のカメラでひとしきり撮りました。そして部屋に持って入ってから30分ほどしてからでしょうか、掌の中で小さくククッと蝉の前足が動いたように感じました。ハッとして蝉をしばらく見ていたのですが、全く動く気配はありません。単に錯覚だったのだと思い、それを傍らに置いてまた仕事に集中しました。しばらくしてまた蝉を掌に載せて写真を撮っていた時です。今度は明らかに右前足をググッと伸ばすのを目撃したのです。すっかり死んでしまっていると思い込んでいたのですが、まだこの蝉はかろうじて生きていたのです。

私は自分の掌の中で、限りなくはかないけれど最後の命を微かにでも保っていてくれたことが、なんだかうれしくてその後の仕事にもいつも以上に集中できたように思います。仕事が終わり西日の中で再び写真を撮ったあと、ゴーヤが植わった鉢のなかにそっとその蝉を置いて、帰路につきました。

暑かった今年の夏も過ぎていこうとしています。(六田知弘)- 2013.08.16 白い蓮花

茨城県土浦市の北部に位置するJR常磐線の高萩駅の近くに蓮花を撮りに行きました。8月も半ば近くなので、まだ咲いているのか少し心配しましたが、どうにかぎりぎり間に合いました。遠くからでも背の高い黒々とした葉の中に真っ白な蓮花がぽつぽつと咲いているのが見えました。

ここの蓮は、観賞用や供花として使うのではなく、蓮根をとるために栽培しているようで、葉や花も見た目は少しワイルドな感じがします。ある田圃では、2~3人の男たちが胸近くまで泥につかり、竿の様な棒状の道具を器用に使って底の蓮根をもぎ取っては水面に浮かべた小さな船に入れる作業を繰り返しています。そしてそれを女の人たちが田の脇に設置した機械に入れて洗っています。おそらく家族総出でやっているのでしょう。機械の音の間から楽しそうな笑い声も漏れてきます。

私は、その横の別の蓮田で、朝7時の時点ですでに34度くらいにはなっているように感じられる炎天下、瀧の様に流れ落ちる汗を首にかけたタオルで拭き拭き、背の高い葉の間から垣間見える白い花にレンズを向けていました。

白い蓮花というものがあるのはもちろん知ってはいましたが、写真を撮るのは初めてです。赤やピンクの蓮花はその形も相まって色気というかある種のエロスの様なものを感じますが、真っ白な花からはそれよりも清浄さというようなものをより強く感じました。

先ほどから奥歯がうずくように痛みます。もう少し白い蓮の話を書きたいのですが、たまりません。歯医者に急行しますので悪しからず。(六田知弘)- 2013.08.08 地震緊急速報

-

8月8日午後5時前、帰宅途中、高幡不動駅のエレベーターに乗っているときに携帯からけたたましい音が!画面を見ると「奈良県で地震発生 強い揺れに備えてください」と。

私の肝は一瞬にして凍りつきました。そして奈良県の実家に住む母に急いで電話。話し中。近くに住む弟の家にも電話。こちらもツーツーツー。何度も繰り返してかけ直してみるのですが通じません。こりゃヤバい!いずれにせよこれから東京も揺れる可能性があるということだから自分の身の安全も考えて、電話をかけながら参道を通ってお不動さんの境内へ。そこに息子から「奈良県で震度7、ヤバいよ」と電話。嘘だろ、嘘だろ、誤報だろ。嘘であってくれ!と思いながら母と弟の家に電話をかけ続けました。そして、5分後、やっと弟の家の電話が呼び出し音に変わり、義妹がでて、「全然揺れてませんよ。これから揺れるのかもしれませんけど。お義母さんは散歩に行っているのか家にいないみたいだけれど・・・。」と落ち着いた様子。そこへ息子からの割り込み電話で「あれは誤報だったよ。」と。

なんか狐につままれたような気分でした。体の緊張もとれないまま、お不動さんに手を合わしました。(六田知弘) - 2013.08.02 秘密の部屋の鍵

-

随分以前からの習慣ですが、眠れぬ夜は、クレーの画集を開けます。

クレーは秘密の部屋の扉を開ける鍵を、あるとき(おそらく1914年)に見つけました。彼はいつでも好きな時にその鍵を使って秘密の部屋の扉を開けることができるのです。その扉を開けると創造をつかさどるスイッチが自動的にはいり、クレーの手はある種の媒体のようになって彼しか描けないあの独特の絵を(クレー自身は何の苦労もなく)、ほとんど無制限に、描きだします。

私は真夜中に、クレーの宇宙に遊びながら、いつか自分も秘密の部屋の前に立ち、右手に持った鍵でその扉を開くときが来ることを、ため息をつきつつ夢見ています。(六田知弘) - 2013.07.26 妖怪たちのいるところ

-

東京日本橋の三井記念美術館で用があり、そのついでに開催中の「大妖怪展」を見てきました。鎌倉時代の「北野天神縁起(弘安本)」から江戸期に流行った百鬼夜行図、幕末の歌川国芳、明治の川鍋暁斎、そしてゲゲゲの水木しげるまで夏休みにふさわしい楽しい企画でした。ですので、子供たちが多いと思いきや会場にいるのはほとんど大人たち。皆さん結構熱心に展示品を覗き込んでおられました。私も元来化け物好きなので、その時はあまり時間がなくてさっと見るだけですまし、後日改めて来るつもりだったのに、ついつい時をわすれて見入ってしまいました。

それにしても描かれた日本の化け物たちは何といきいきしていてチャーミングなのでしょう。百鬼夜行図などを見ていると、自分もその行列に混じって練り歩きたい衝動にかられてしまいます。

最期のコーナーにはおなじみの水木しげるの原画が展示されています。「小豆あらい」や「ふた口女」、「がしゃどくろ」などさまざまな妖怪がそれぞれ一枚の絵に描かれていますが、それらはたとえば今回展示されている「桃山人夜話」など江戸時代の妖怪画に基づいているようです。しかし、それより私はまず視覚的にそれまでのものとは違う何かを水木しげるの絵に感じました。

それは何なのか? 妖怪たちがいる背景がしっかりと描かれている。水木しげるの絵には、妖怪がいる場所の情景が非常にリアルに描かれている。そして、その背景画にはどこかに必ず真っ暗な闇があり、その闇にはいかにも妖怪がいそうな気配を感じさせられる。他方、それまでの妖怪画には、背景が全くないか、あるいはあっても説明的な最小限のものしか描かれていない。この違いはどういうことなのだろうか?

水木の絵は、劇画やアニメなど物語にすることを前提に描かれたものだから背景をしっかり描く必要があった、ということは言えると思います。しかし、それだけではない、もっと別の理由があるようにもなんとなくではありますが感じられます。妖怪たちがいる背景の中にある闇を描かなければならなかった。それはおそらくそうした妖怪たちが棲むことができる深い闇がかつては我々の周りにいっぱいあったのに、今はどんどん消滅していっているということと関係するように思えるのです。あの闇のなかの気配をできる限りリアルに描き残しておく必要が水木しげるにはあったのではないでしょうか。(自分たちの周りにしっかりと闇がある場合は、それをわざわざ丁寧に描く必要はありません。)

私のような年代で、田舎で育った者にとっては、水木しげるが描く世界はある意味でノスタルジーとも言えるかもしれませんが、妖怪が棲む闇がなくなった時代に育つ子供たちにこうした闇を含んだ背景も、もはや理解できないものになってしまっているのではないか。そして、そこに登場する妖怪たちもある意味でポケモンなどと変わらない単なるキャラクターになってしまっているのではないか。

妖怪も棲める、(ある意味で健全な)闇や影のなくなった(排除した)世界は、私には逆にそらおそろしく思えてならないのです。もっともっと大きなネガティブな白い闇が襲ってくるのではないか・・・。(六田知弘) - 2013.07.18 奇形植物

たまたま開いたフランス版msnのトップページを見て驚きました。まるで村上隆が作ったオブジェの様な異様なトマトの画像。一つ赤いトマトに中小の赤や緑や黄色のトマトがイボのようにいっぱいついています。タイトルを見るとFUKUSHIMAという文字が!! 私にはフランス語は読めないのでこの画像に対してどのような説明がされているのかは分かりません。ただ、FUKUSHIMAという文字とこの異様なトマトのイメージは、福島第一原発の事故による放射能がトマトの遺伝子に影響を及ぼしたためにこうした奇形のトマトができたのだと、いう発想に結びつきます。このサイトには他にも、ダルマのように二つの桃がくっついたものや、途中で二つに枝分かれしたトウモロコシやエノコログサの穂、左右半分にきれいにオレンジ色と緑に色別れしたみかん、本体から直接葉がでたキュウリなど様々な異様な野菜や花の画像が出ています。

これらの画像はどこから入手されたのかは不明です。しかし、たいした根拠はありませんが、人為的に作ったものを写真に撮った、あるいはコンピュータによる合成や画像加工をした画像のように見えないこともありません。チェルノブイリ原発事故の後の奇形植物の写真を連想しますが、なんとなくですがそれとはちょっと違うように思えますが・・・。皆さんどう思われます?

もしこのサイトに載っている画像が、方々のいい加減なサイトにあるねつ造画像の寄せ集めで、それを福島第一原発の放射能の影響でできた奇形植物だという趣旨で掲載されているとしたら、見る人が多いサイトだけに、かなりの問題だと私は思うのですがいかがでしょう。(六田知弘)- 2013.07.12 猛暑日

今年の関東地方はずいぶん早く梅雨が明けました。

梅雨明け宣言が出された翌日、高幡不動の裏山の小道の脇のあちこちに、切り落とされた紫陽花の花がまだ柔らかい朝の光を受けて落ちていました。自分が海外にいって留守にしている間に、花が咲き、たくさんの人に見られ、そして来年のために切り落とされる、一つの季節が過ぎたのですね。

そして、その2~3日の後からはじまった35度を超える猛暑日の連続。この蒸し暑さのせいか、最近の画像データが入ったハードディスクがバテて動きがどんどん鈍くなり、これはマズいと、データを別のHDに移すのに冷や汗をかきかきやっとのことでギリギリセーフ。

薄いダウンジャケットのうえにアウトドア用のジャケットを着込み、寒風にあおられながら写真を撮っていたついこの前がウソのようです。 (六田知弘)- 2013.07.05 白い夢

-

フランスとイギリスでの石の撮影から戻ってきました。今回は、いろんな意味でこれまで以上に苦しい日々が続きました。しかしまあ、最後のころになってやっと撮れたという感触をつかんだ気はしましたので、何とか救われた感じです。それにしても、もがきながらもシャッターだけは結構押し続けたようで、この撮影旅行での総カット数が8097枚。

これから今までに撮ったものも含めて改めて整理することになりますが、その過程で、撮れていないと思っていたものの中に意外と面白いものがあるはずなので、それらをいかに見つけ出すかということがポイントとなってきます。それを見つける作業も私の仕事。撮影の時以上に時間がかかり、そして集中力を要します。

ところで、日本に帰ってきたその日は、疲れが出たのか時差のせいか、夜10時にはたまらない眠気に襲われ、布団にもぐりこみました。そしてかなり深い眠りに落ちた後、明け方頃だったと思いますが、面白い夢を見ました。

その夢というのは(特に物語があるわけではなかったのですが)、繭の様な形をした広い部屋の内側に私が一人いるのです。そこには窓や電燈などが全くないのに、明るく、しかしまぶしくはない柔らかい光に満たされています。壁面は真っ白で、なだらかな曲面でできていて、壁と壁がぶつかる角の様なところがどこにも見当たりません。そこにはその白い曲面の壁以外何もなく、見えるのは曲面の凹凸で生じた微かな陰影だけです。私はその部屋の中央にいて、その光を胸いっぱいに吸い込んでとてもリラックスし、何とも言えぬ幸福感を味わっています。そしてふと思います。「そうだ、この部屋に自分が撮った石たちの写真を展示しよう」と。

「天井にも床面にも大小様々、豆粒の様な写真があっても、天まで届くような巨大な写真があってもいいじゃないか。フレームもなくして、白壁を生かして余裕をもたせ、上下左右アトランダムな配置にして、・・・。ああ、こういうふうにすれば新たな世界が開ける!!」。私の夢(?)が夢うつつの中でどんどん膨らんでいったのでした。(六田知弘) - 2013.06.27 ダートムアのファームにて

フランス ブルターニュ地方のロスコフという港からフェリーでイングランドのプリマスに渡り、今、イングランド南西部のダートムアというところに来ています。

以前このTopicsにも書きましたのでご承知の方もいらっしゃるかと思いますが、ダートムアにはちょうど2年前にも訪れたことがあります。あの時の印象が強く、ブルターニュからもさほど遠くないので、時間があれば再度来てみたかったのです。今その時と同じファーム(酪農農家)に泊まってこれを書いています。

こちらに来て5日間、毎日、朝から夜8時半ごろまでカメラを持って石の写真を撮り歩いていますが、今日5日目にしてやっと写真が撮れたという感触を得られ、ほっとしています。

昨日までははっきり言って苦しかった。木一本もない道なき荒地を地図と磁石を頼りにしながらも迷いに迷ってやっとのことで目的の石にたどり着く。それでもなかなか写真は撮れない。石たちが頑なに身を固め、撮らしてくれないのです。シャッターは押すのですが、撮れたという感触がないのです。何度カメラを放り投げようとしたことか。それがやっと今日、「撮ってもいいよ」と心を開いてくれました。感謝です。

今は人っ子一人いない荒野の中に、数千年前に何のためにか延々と4~5百メートルにもわたって並べられた石の列。その端っこの大きな立石に、西日でできた自分の影でタッチしたとき、遠くでカッコウの啼く声が聞こえてきました。(六田知弘)- 2013.06.18 ブルターニュの宿にて

今、フランス ブルターニュの南西端に位置するPont-L’Abbeという町にいます。夜10時40分。町はずれの木々に囲まれた小さなお城の敷地内にある古い農家のような建物の一室にたった一人です。シャンブルドットと呼ばれる民宿のような宿なのですが、家の人は別のところに住んでいるようで、ほかに客はいなくて、あたりは物音一つしません。今は夏至が近いので、この時間でも外はまだ薄明るく白夜の様なやわらかい光に包まれた感じです。この4年の間、この時期には毎年スコットランドやアイルランドなどに石を撮りに来ているので、明るい夜には慣れましたが、明るいうちは写真は撮れるのでどうしてもオーバーワーキングになってしまいがちです。

さて、石ですが、フランスにも数千年前に立てられたメンヒルとよばれる立石、それを連ねた列石、そしてドルメンと呼ばれる巨石を使って作られた構造物(飛鳥にある石舞台と形は似ています。)などは結構ありました。英仏海峡を挟んでイギリスやアイルランドからは結構近いので、当然こうした巨石文化は伝播したはずなのでフランスの西端のこのブルターニュ地方にも相当数あるだろうとは思っていましたが、予想以上の多さです。ただ、こちらは、ドルメンの割合がイギリスやアイルランドより相当多く、メンヒルやストーンサークルが少ないように思います。私は正直言って、人工的に組み合わされた建造物であるドルメンにはあまりひかれるところがなく、それより巨石をどこかから運んできて大地に立てたメンヒルやそれを円形や直線に並べたストーンサークルや列石のほうに強くひかれます。それはなぜかと尋ねられても今は明確な返答はできないのですが、双方の間には人間の意識において大きな隔たりがあるように思えます。立てるということと建てるということとの違いなのでしょうが、もちろん建てるほうがより新しく、より高度な意識なのだと思います。(そういう意味でブルターニュ地方の巨石文化はアイルランドやイギリスのそれより、より後の時代につくられたもので、進化した形だといえるのかもしれません。) しかし私の受信機は立てられた石のほうにより強くポジティブな反応をするようです。一昨日訪れたErdevenの森に中に立つ高さ6メートルほどの重量感のある巨大なメンヒル(立石)の前に立った時には、古代の神々の一柱に出会ってしまったようで、しばらく身動きが取れないほどの戦慄をおぼえました。

一方、昨日、有名なCarnac近郊に典型的なドルメンがあるのですが、その内部に(雨宿りを兼ねて)入りましたが、そこから出てきた後は、頭痛がしてぐったりとしてしまい、もうあまりああいうところには入りたくないものです。

あと2~3日、このブルターニュの西端のあたりで撮って、そのあとRoscoffからフェリーでイングランド南西部のPlymouthに渡り一昨年訪れたダートムアを再び撮ろうと考えています。

もう外は真っ暗になりました。やっぱり物音ひとつなく、昼間へたくそな声で啼いていたホトトギスも今は聞こえません。(私の自宅周辺ではホトトギスが夜もよく啼くのですが・・・。)

カーテンをしめてそろそろ寝ようと思います。ベッドの頭の上には、一枚の絵がかっかっています。画面いっぱいに描かれた黒い長い毛のカモシカのような動物がじっとこちらを見つめています。アンリ ルソーのような、あるいは名前を忘れましたがあるアフリカの画家が描いた絵のような、決して上手ではないけれどどこかひかれる素朴な、でも魂を感じる絵です。この絵の下でどんな夢を見るのでしょう。(六田知弘)- 2013.06.12 石を撮りにフランスへ

-

今、成田空港の待合室でこれを書いています。フランスの北西部ブルターニュ地方の石を撮影に行きます。これまでイギリスやアイルランドが主な撮影地でしたが、今回はドーバー海峡を越えて初めてのフランスでの石撮りです。

フランスの巨石というとカルナックが有名ですが他はほとんど知られていません。しかし、ブルターニュ地方には、おびただしい数の巨石があることを、今年3月の私の写真展「石の時」においでいただいた青木徹さんという石巡りマイスターとも言うべき方から教わりました。

実際その石たちの前に立ってどういう写真が撮れるかどうかわかりません。全然撮れないということもあるかもしれません。それでもまず、石の前でできる限りニュートラルになって、石たちが発する波動を感じたいと思っています。(六田知弘) - 2013.06.06 ブルターニュの石の撮影に

-

真夜中、電気を消して窓を開けたままで風呂に入っていると外から キュク キュキュキュキュ、キュク キュキュキュキュ・・・・というホトトギスの声が聞こえてくる季節になりました。

今日は、オスの鳴き声とともにそれに応えるかのような多分メスであろうケケケケという声が少し離れたところから聞こえてきました。ホトトギスは「テッペンカケタカ、テッペンカケタカ」と鳴くのだと昔から言われますが、鳥の鳴き声を文字であらわすのはなかなか難いしい。 夜鳴く鳥はそう多くはないですが、フクロウの仲間の鳴き声も私の住むあたりでよく聞きます。ただ、今年はなぜだかわかりませんが、まだ、アオバズクやフクロウが鳴くのを聞いていないように思います。

ホトトギスというと、それの仲間のツツドリの筒を吹くような低い声を先月大峰山系の弥山に登った時によく聞きました。フーフーフーフーというツツドリの声を聞くと私はいつもなんだか不思議な世界に誘い込まれるような感覚になります。そういうのもたまにはいいのですけれど・・・。

もうひとつホトトギスの仲間といえばカッコウがいます。カッコウは日本では長野県など比較的標高の高いところでその声をよく聞いたような記憶がありますが、フランスやスペインでロマネスクを撮っていたころはあちこちでその牧歌的?な声を聞きながら鄙びた村の教会の回廊に施された柱頭の怪物たちにカメラを向けていました。

ホトトギスの仲間の鳴き声については、数年前にもこのTOPICSで書いた記憶がありますが、同じ仲間であるのにその鳴き方が全く違う。それなのにそれらの声を聞くと、どこか共通した不思議な作用を私の感覚におよぼしてくるように感じられるのです。

6月12日から3週間ほどフランスの北西部、ブルターニュ地方に石の撮影に出かけます。多分、そこでもカッコウの声を遠く近くで聞きながら、さまざまな石たちに向き合うことになるでしょう。(六田知弘) - 2013.05.31 玉の騎獣童子

知人から中国の玉(ぎょく)の騎獣童子像をもらいました。後半身が龍のように渦巻き状になった虎のような動物にまたがった童子の姿を丸彫りしたものです。

「本物のように見えるけれど、こんな貴重なものが自分の手に入るわけがない。もっていると悩ましいのでよかったらあなたにあげるよ。」というのです。

手に取ってみると確かに悩ましい。戦国から前漢の、洛陽あたりで出土するタイプのものだと思うのですが、形も、玉の質感も、白化の具合も、線刻や表面の加工の具合も、風化や手ずれ具合も、土やパティナのつき具合もどこを見ても不自然なところが見当たらない。それに触っていると中国のその時代のものが醸し出す独特の雰囲気がだんだんと濃厚に感じられるようになってくるから困ります。

その真贋はもう少しこれを手元に置いて調べたり、いじったりしているうちにわかってくるものだとは思うのですが、この悩ましさは、中国人をそれこそ6000年以上前の新石器時代から現代にいたるまで虜にし続けた、玉それ自体がもつ何とも言えない悩ましい美に通じるものがあるのかもしれません。

水晶のように透明ではない、陰影や澱や時間が内側に浸み込んだようなトロっとして澱みどころのない半透明な石のなかに、中国の人たちは現実とは異なるもう一つの世界、あるいは宇宙を見てきたのではないでしょうか。

どういうわけか「石」というものに私は子供のころから惹かれ続けています。

6月半ばから7月初旬まで今度はフランスのブルターニュ地方の巨石を撮りに行くつもりです。

また、6月1日から29日まで赤坂の古美術長野で「六田知弘展 石の記憶」が開催されます。(スコットランドとイングランドで撮った巨石の写真6点で構成されています。)

もらった玉を掌に載せていじっていると、私の石を巡る心の旅は私の最期まで続くのだろうと思えてきます。なにせ「石」というものは完璧に捉えきるということなどは不可能なおそろしく悩ましいものなのですから・・・。(六田知弘)- 2013.05.24 石の気配

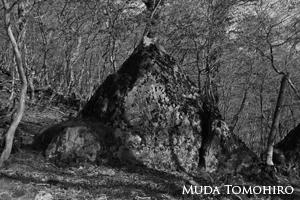

先週大峰山の弥山(みせん)で撮った約2500枚の雲や石や草木の画像にざっと目を通していると、中でも山頂からの帰りの下りに撮った石の写真が目につきました。朝の光を浴び、芽吹いたばかりの木々の枝の影をその身に受けて、山肌の陰影の中に紛れ込むように潜む石たち。

古来、われわれ日本人は、自然の事物の中に神や仏性を見てきました。木々や瀧や石や草木や風や雲に神や仏が宿っていると感じてきました。それは、確たる形をもった神や仏の姿を見るというより、ある濃厚な気配といったものなのでしょう。 そうした気配は、無理なイメージ付けをしなくても、モノに素直に向き合うことさえできれば写真に写しとることが可能だと私はこの頃思っています。

私はこれまでヨーロッパやアジアの石を撮ってきましたが、日本の石は海外のものとは、そこから受ける印象は大きく違う。しめ縄をかけられて古来より神仏が宿るものとして祀られてきたような石は言うに及ばず、山中や路傍に全く自然のままにある石から受ける印象も違うように思うのです。

それはどういう風に違うのか、また、そう感じるのはなぜなのか、今の私にははっきりとはわかりません。しかし内外の石を撮り続けていくうちに徐々にわたしの中で明確になってくるように思っています。

イギリスやアイルランドで撮ったその石の写真展「六田知弘展 石の記憶」が6月1日(土)から6月29日(土)まで赤坂アークヒルズフロントタワー1階にある古美術長野で開催されます。オーナーの長野正晴さんが選んだ6点を大型サイズのプリントでご覧ください。 (六田知弘)- 2013.05.17 弥山

-

奈良県大峰山系の修験道の聖山、弥山(みせん)に登ってきました。奈良県天川村の登山口から登り、頂上近くの弥山小屋に二泊して、弥山や隣の近畿最高峰である八経ヶ岳や明星ヶ岳などを巡り、石や雲や草木を撮影しました。

弥山には以前にも、奥駈(OKUGAKE)の撮影のときやその他に単独でも2、3回訪れたことはありますが、頂上で空を仰ぐと、さすがに天に近いという感覚をおぼえます。修験にかぎらず、ここで多くの人々が、自然を感じ、神や仏を観じ、自分と宇宙とのつながりを感じてきたのでしょう。役行者や空海もこの山中で行をしたはずです。

三日間晴れっぱなしだったので、地上に降りて、天河弁才天に参り、近く天の川温泉で汗を流しながら鏡に映った自分の顔を見て、その日焼け具合に驚きました。

弥山に登る前日は、大阪府泉佐野市の山中にある犬鳴山七宝瀧寺で突然のお願いにもかかわらず護摩の火を撮らせていただくことができました。

そのあと続けて、高野山の麓にある丹生都比売神社(にうつひめじんじゃ)にお参りし、幸運にも宮司さんに以前から、いつかは撮影させてもらいたいと思っていた御神宝の金銅琵琶(弁財天の持ち物)のことや高野山(仏教)との関係についていろいろととても興味深いお話をうかがうことができました。

そして、日も傾いて少し高揚した気分で帰路についたとき、「OKUGAKE」の時にお世話になった知人から本当に久しぶりにメールがきて、今、吉野の丹生川上神社下社(にうかわかみじんじゃしもしゃ)で働いているという知らせ。これには驚きました。つい先ほどまで同じ丹生の都比売神社にいたのですから。それに加えて丹生川上神社下社は明日行く弥山への道中に位置しているのですから。 その他もろもろ、今回の旅では不思議な偶然がいくつも重なりました。

神と仏、女神、水、瀧、丹生、石、火、草木、山・・・。そして祈り。それらをキーワードに日本文化の基層を写真で見つめていきたいと思っています。(六田知弘) - 2013.05.10 八重の桜

大型連休の3日間、福島県の原発事故による放射能被害を受けた地域に行きました。

福島第一原発の南側、海岸に沿った富岡町、楢葉町、広野町。そして、内陸部に入って、川内村、田村市、川俣町、飯舘村などです。

もちろん、カメラを持って行き、相当数シャッターを押したことは押したのですが、正直言って、何も撮れていない。何も掴むことができない。どう撮ったらいいのかわからない・・・。

新緑のなか、八重の桜が今満開でした。(六田知弘)- 2013.04.27 高野山の桜

光台院の阿弥陀三尊像の撮影に高野山に行ってきました。

標高800mの山上都市はさすがにひんやりとしていて、薄いダウンジャケットをもっていって正解でした。

撮影の前にしょぼ降る雨の中、本山金剛峯寺などたくさんの寺院がひしめく中心部を抜けて奥の院まで歩きました。(実は奥の院には私の祖父母と父の遺骨が分納骨されているのです。)

途中、なんという名か確かめなかったのですが、広い境内いっぱいに桜が満開の寺がありました。花と共に赤茶色の幼葉もでているのでおそらくヤマザクラの一種でしょう。まさに今が盛り。凛と張った五弁の花びらが雨滴をつけて、弱い風に揺れていました。 光台院の阿弥陀三尊は、快慶の作とされ、いかにも快慶らしい美しくととのったお顔や姿もさることながら、私にはその極めて繊細な透かし彫りと青黒い瑠璃がはめ込まれた美しい光背にひかれました。

本堂中央の備え付けの厨子にご本尊としてまつられているこの仏様を、私は祭壇のろうそくの光のままでで撮りました。(六田知弘)- 2013.04.19 モノの気配

-

東京国立博物館での撮影が予定より早く済んだので、同館で開催中の「大神社展」を見てきました。入って最初の展示「熊野速玉大社神宝具」には、ちょっと驚ろかされました。これらは百幾つかの神宝を一括して国宝に指定されているもので、私は以前にも速玉大社の宝物館や他の展覧会などても、それらのうちの幾つかを見たことがありますが、今回はのっけから、異様なものを感じました。神官が身につけた装束や神事で使う諸道具からは、何とも言い難い濃厚な気配が漂ってきます。神とつながるモノが放つ波動です。私は、強烈な懐かしさのようなものを感じ、思わず唸り、しばらくそこに立ち尽くしてしまいました。

今なを日本のあちこちにのこるこうした気配を私は撮ろうと、あらためて思いました。(六田知弘) - 2013.04.12 瀬戸の桜

京都の細見美術館の芦屋の茶釜と、大阪の東洋陶磁美術館と瀬戸にある愛知県陶磁資料館にある焼き物の撮影をこの一週間続けてやりました。

写したモノはどれも国宝や重文など日本を代表する名品ばかり。撮影には集中力の持続が必要で、終わった後はさすがに疲れがでますが、撮っているときの緊張感は何にも代えがたい喜びともいえます。なにせ、こんな美しいものをその時間だけは、ほとんど独り占めできるのですから。

優れた美術品が発する汲んでも汲んでも汲みきれないほどの豊かな波動を受け止めて、それをカメラを通して記録すること、それが写真家としての私の仕事のひとつなのだとものに向き合いながらあらためて思いました。

愛知県陶磁資料館は6月1日から愛知県陶磁美術館と名前が変わるそうです。その広い敷地に真っ青な空と白い浮雲を背景に桜の高木が今を盛りに咲き誇っていました。(六田知弘)- 2013.04.04 桜満開です。

「石の時」と「3.11 時のイコン」、二つの写真展が終わりました。写真展においで頂いた多くの方々にこころより感謝いたします。

「3.11 時のイコン」は題材が題材だけに写真展をするにあったっては、正直、いろいろと考え悩みました。先ず被災地や被災された方々がこれらの写真をどのように受け止められるのか、それが一番心配でした。

実は写真展の3か月前の今年の正月頃には、一瞬ですが、写真展の開催をキャンセルしようかとも考えたこともあったほどです。

でも、やって良かった。本当に多くの方々に共感を持って見ていただいていること、特に被災地の人たちに好感を持って受け止められていることが ジワジワと伝わってきて、うれしいかぎりです。

写真を見ていただいた方々の心の深いところに、それら写真に写ったモノたちが発する何かを少しでも焼きつけることができたとしたらいいのですけれど・・。

これからは、原発事故という人類が犯した大きな「悪」について、自然や宇宙と人間との根源的なつながりを写真でさぐりながら(あまり気負わずに)向き合っていこうと思っています。そして、それに並行して、そろそろ石を巡る旅も再開するつもりでいます。

今、京都と大阪での撮影のために奈良の実家に帰っています。東京ではすでにほとんど散ってしまったソメイヨシノが、実家の前の堤防では今、満開です。(六田知弘)- 2013.03.29 石の上の白椿

自宅の小さな庭。白椿の花が一輪、石の上で柔らかい木漏れ日を受けてかがやいていました。

はじめて気付いたのですが、その花を載せている黒く、表面に細かい凹凸がある石は、私が生まれた奈良の家の庭にあったもの、そして三輪山の頂上にある磐座を構成する石と同じ種類のもの。

そこに載った薄紅かかった白椿も遠い昔に見たことのあるような。(六田知弘)- 2013.03.22 「3.11 時のイコン」そして 古代メソポタミアのシール

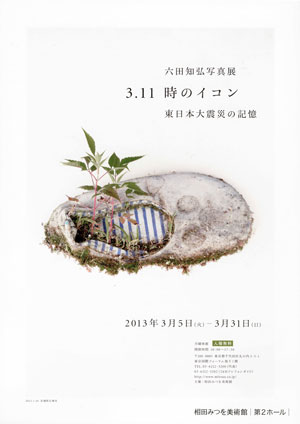

今、東京の相田みつを美術館第2ホールで開催中の写真展「3.11 時のイコン」も残すところ10日を切りました。

ほんとうに多くの方々にご覧いただいて喜んでおります。とりわけ被災地やそれと関係のある方々から、思いもよらぬほど好意的な受け止められ方をされていること、この上なく心強く感じています。

東京での展覧会の後も、国内外を問わず各地で写真展を開催して、これらモノたちの写真をより多くの方々にご覧いただく機会を与えていただけることを願っております。

モノには被災する前にそれらを生活の中で使っていた人たちの時間、そして、3.11の津波の瞬間の時間、そしてその上に3.11以降、撮影されるまでの時間が堆積し、記録されています。もっともっと多くの人たちに被災地にあった(今はすでにこの世界には存在しないであろう)モノたちが発する声に耳を傾けてほしいのです。

話は一転しますが、あるところでメソポタミアのものとおもわれる二つの石製のシール(印章)をみせてもらいました。一つは直径4cmほどで、もう片方は直径2cm余り。大きいほうにはその中央に片足を踏み出した巨人なのか神なのか、怪物なのかわからないすがたが画面いっぱいに線刻されています。頭には後ろ向きに角が伸び、口のあたりから前方に細長い線状の突起が出ていてその先には太陽のようなものが表されています。その人のようなものの左側にはギザギザに折りまがって頭部が三角の蛇のようなものが描かれており、右側には頭を上にした山羊のような動物。そして、踏み出した足の間には一本の木のようなものが描かれています。

これを見た瞬間、私は非常に強いインパクトをうけました。根源的な、ほとばしる生命エネルギーをその小さな石から感じたのです。

そして、もう一方の小さいほうのシールには、カエルのようにも単なる幾何学文様にも見えるものが線刻されているのですが、これには生命を宿し育む水、子宮的なものを感じました。

これらが彫られたのは、4000年から5000年も前だと思うのですが、そんな古代に、いや古代だからこそできた根源的な造形に、最近(特に東日本大震災のあとから)私はより強く反応するようになってきたようです。(六田知弘)- 2013.03.15 花粉の季節

写真展「3.11 時のイコン」東日本大震災の記憶は3月末まで開催中ですが、もう一方の写真展「石の時」が終了し、やっと一段落した感じがしています。

ここのところ寒かったり暑かったり、日によって気温差が20度ほどもある時があって、服装の調節がたいへんです。その上に例年の数倍の大量のスギ花粉が風にのって、20年来の花粉症の症状が今年はあまりにもひどく、もう外にでるのがいやになってしまいます。目のかゆみやくしゃみだけではなく、頭がボーッとして働かず、トークショーなどでしゃべらなくてはならない時は本当に困ってしまいます。

早くカメラを持って花粉の飛ばないところに脱出したい。そしてクレーの絵のような写真を撮りたい。夜寝る前に画集をひらいて絵の中を泳ぎながら思いました。(六田知弘)- 2013.03.08 写真展「3.11 時のイコン」がはじまりました

3月5日から東京国際フォーラム内の相田みつを美術館 第2ホールで私の写真展「3.11 時のイコン」東日本大震災の記憶が始まりました。

震災9か月目の2011年12月から約1年間のあいだに被災地に何度も通い撮影した モノたちの写真約50点です。

そのパンフレットに私は、以下のように書きました。

『モノの記憶』 六田知弘

被災地で見つけたモノを、持参した白い紙の上に置いて撮った。

『モノの記憶』をカメラで記憶した。

モノには時間が堆積している。

被災する前にそれらを生活の中で使っていた人たちの時間。

そして、3.11の津波の瞬間の時間。

そして、3.11以降、撮影されるまでの時間が堆積している。

写真を見て、写されたモノたち自身が語る声に耳を傾けてほしい。

白紙の上にモノを載せて撮ったのは、より鮮明に声を聞くためである。

その声を記録し、伝えることが写真家としての私の仕事だと考えた。

私は、鎮魂と祈りの気持ちを込めて、

それらのモノたちの写真を「時のイコン」と名付けた。

3月31日まで開催中です。ぜひお立ち寄りください。

また、3月9日(土)まで、京橋の繭山龍泉堂でも写真展「石の時」を開催中です。

私はこちらにおりますので、是非お出かけいただき、お声かけいただければ嬉しいです。(六田知弘)- 2013.03.01 「石の時」始まりました

東京京橋の繭山龍泉堂での写真展「石の時」が始まりました。

龍泉堂での展覧会は、これで4回目になりますが、今回は、展示空間も少し広くなり、53点並べました。

9日までの会期中、可能なかぎり会場にいるつもりですので是非お立ち寄りください。お待ちしています。(六田知弘)- 2013.02.22 キャパのまなざし

-

「石の時」と「3.11 時のイコン」の二つの写真展に展示する合計102枚のプリントもすべて私の手をはなれ、今は額縁屋さんで額装をしてもらっています。これで一段落はしましたが、まだまだ詰めの段階で、落ち着くことはできません。

ですので、ちょっと前の話になってしまいますが、2~3週間ほど前に、テレビで写真家ロバート・キャパについてのスペシャル番組がありました。

キャパを写真家として一躍世界的に有名にした、あの「崩れ落ちる兵士」は、実はスペイン内乱での実際の戦闘の時に敵弾にあたって倒れる兵士を撮ったものではなく、演習の時に滑って転ぶ瞬間のものであること、さらに、この写真は、キャパが撮ったものではなく、一緒にいた恋人のゲルダ・タローが撮ったものであることをノンフィクション作家の推理を基に最新の画像解析技術などを用いて明らかにしたというものでした。

それはなかなかおもしろかったけれど、写真を学ぶ息子と一緒に番組を見終わって、私には何かとてもすっきりしないものが残りました。

そのことがそんなに重要なことなのか?キャパのキャパたるところはそこではない。

そもそも私は昔から「崩れ落ちる兵士」と題されたその写真が、そんなにすごいものとは思えなかったし、キャパの写真のすばらしさは、そんなところにあるのではないと思っていましたから。

キャパの写真のすばらしさ。それは、彼の「人間を見るまなざし」の素晴らしさに他ならないと私はずっと以前から思っています。このまなざしは、他の報道写真家にはみることができない、彼独特のものなのです。

そこをもう少し、キャパの仕事についてほとんど知識を持たないであろう大半の視聴者にもわかるように示してもらいたかった。

キャパの写真集をみていると、「崩れ落ちる兵士」を撮った1936年より以前の、たとえば1934年の「ザールの炭鉱夫」や1935年に撮られた「パリの株式市場の喧騒」にはじまり、中国やあのノルマンディー上陸作戦、ロシア、そして日本を撮って、彼が地雷を踏んで亡くなる1954年のインドシナ戦争での写真まで、つまり写真家としての一生涯において、キャパはこのまなざしを持ち続けていたということがわかります。「崩れ落ちる兵士」に関する秘密(=負い目)を内に抱えているから逆にキャパはいい仕事ができたのだ、という筋で番組はまとめられているようですが、そうなんでしょうか?

私はこの番組をきっかけに久しぶりにキャパの仕事を見て、お涙ちょうだい的で薄っぺらなものではない、また出来合いのイメージに合わせて撮られたイラストレーション的報道写真でもない、本当の意味でのヒューマニズムともいえる彼の人間に対するまなざしをもって撮られた写真たちにあらためて魅了されてしまいました。(六田知弘) - 2013.02.15 マタマタ

たった今、やっとのことでプリントが終わりました。なんせ今回は2つの写真展のものを合わせて96枚にもなりましたから、さすがにちょっと疲れました。

あとは、この写真を額屋さんに預けるだけなのですが、そのために寸法や枚数や仕様をちゃんと整理して渡す必要があります。これがまた、結構神経を使う作業です。

そんな、忙しいときに、慌てることがありました。というのは、数日前の朝ですが、新聞を取りに玄関のところに出て、足元にあるマタマタ(淡水の亀の一種)の水槽を見たときです。いつもとは違う状況を目にしました。水槽のなかに10匹ほどのメダカが群れて泳いでいるのです。メダカは、マタマタの餌として毎晩、犬の散歩から帰ってきてから3匹づつ与えているのですが、普段なら翌朝にはマタマタに食べられてしまって1匹もいないはずなのです。それが10匹も群れをなして泳いでいるのですから驚きました。家族の誰かがメダカをいれたのかと思い聞いても、やっていないと言います。もしやと思い、網でマタマタの体をつついてみました。いくらつついても全く動きません。死んだんだ!ついに死んでしまったのだ!

十年以上も生きたのだからもう寿命だったんだ。頭でそう思っても、私はけっこう動揺してしまいました。

水槽の水に手をつっこんでみたら、水が冷たい。ヒーターが壊れて水温が下がり、熱帯性のマタマタは、それに耐えられず死んでしまったのだ。それに気づかずにメダカをやりつづけていた自分が情けなくなりました。

私は、埋めてやろうとスコップをとって家の裏の片隅に結構深い穴を掘りました。そして、マタマタを網ですくって穴のところまでもってきて、その穴に入れようとしたときです。後ろ足の一つが少し動いたように見えました。確かに動いたように見えました。まだ、生きている!私はあわてて玄関脇の水槽のところにもどり、水のなかにもどしました。そして、新しいヒーターを買ってきて水を温めたのでした。

今そのマタマタは、なにごともなかったかのように、苔の生えた甲羅を水中に沈めたまま口だけを水面に出して枯れ木のようにやっぱりほとんど動かずに、彼なりの生き方で、いつものようにそこにいます。(六田知弘)- 2013.02.08 夜の梅

関東にも大雪が降るという予報も幸いはずれ、うっすらと白化粧しただけで翌日にはすっかり融けて、なんとなく春の気配を感じるようになりました。

夜、犬の「ウメ」を連れて、もうそろそろ梅もほころぶ頃かと、ちょっといつもの散歩コースをはずれて小さな梅林まで足を延ばしました。

街灯の暗い光を受けて、梅の蕾がきらめく星のように夜空に浮かんでいました。すでに花びらを開いたものも一輪ありました。若冲の絵のような満開の梅もいいですが、ほころびかけた夜の梅もいいものです。(六田知弘)- 2013.02.01 伽羅の香り

机の横の小さな引き出しをあけて探し物をしていると、5センチほどの木片が出てきました。もう10年以上も前に知人からもらった伽羅の香木です。手にとって匂いをかいでみると私のボキャブラリーでは到底形容しきれない何とも言えない(ふくよかな?)香りがします。もらった時と変わらない香りです。いったい香木はどれくらい香りを発し続けるのでしょう。正倉院にある、足利将軍や明治天皇なども切り取って使ったというあの有名な蘭奢待は、今でも香りがあるのでしょうか。

香りを嗅いでいると、なんだかこの小さな木片が「時のながれのわすれもの」のように思えてきて、少しだけセンチメンタルな気分になってきたので、そろそろそれを引出しにもどして、寝るとしましょう。(六田知弘)- 2013.01.25 「石の時」の写真選び

2月28日から始まる写真展『石の時』―宇宙との対話、祈りのトポス の写真構成の大体のところがやっとのことで決まりました。

ヨーロッパの原始の巨石から始まり、ケルト、ロマネスク、そしてアジアのボロブドゥール、アンコール、インド、中国、朝鮮、そして最後は日本の丸石で結びます。

写真選びがたいへんでした。先ず、すでにある何百枚かの石に関する写真のプリントを家中から探し出してきて、それをごそっと信頼できる人に預けてそこから好きなものを十数枚ピックアップしてもらいました。そしてそれをたたき台として、改めて今まで私が撮ってきた石の写真を、膨大なフィルムファイルやハードディスクの隅っこからひっぱり出してきて、それを300枚ほどに絞って新たなテストプリントをつくり、そこからさらに170枚に、そして、昨日、ある編集の方にお願いして、やっと50枚までに絞り込むことができました。思い入れのあるものを切り捨てていくのは非常につらく、自分では判断がつかなくなることもあり、最後はある程度人の手に委ねるというのも場合によってはありでしょう。

これで一息。ありがたい。あとは、実際の会場に写真を持って行って調整をするだけです。

今日は根津美術館に「那智瀧図」を見に行きました。絵が修復、クリーニングされてからからは初見です。 展示室に入って目を疑いました。複製が掛かっているのかと思いました。悪夢でしょう。これは。 「那智瀧図」は日本人独特の宇宙感、自然感を表す何ものにも代え難い特別な宝だったはずです。その宝がこの世から消滅しました。 那智の瀧は、古来、瀧自体が神、つまりご神体です。神のすがたは、我々人間には見えません。神は気配です。その気配がかつての「那智瀧図」にはしっかりと現れていました。だから特別な絵だったのです。それが無惨にも、おろかな人間によって可視化され、神性を排除されたヌケガラにされてしまうとは、、、。見えないものを見えるようにすることによって、決して忘れてはならない最も大事なものを見えなくしてしまう愚かさを知らなければなりません。自然に対する畏怖の感覚を、我々は本当になくしてしまったのでしょうか!(六田知弘)- 2013.01.18 『時のイコン』

2月28日から3月9日まで「石の時」、3月5日から3月31日まで「3・11 時のイコン」、二つの写真展がつづきます。

いつものことですが、写真展が近づくにつれ、いろいろと考えることが出てきます。特にこの「3.11 時のイコン」は、対象が東日本大震災の被災に関するものだけに、撮るときからそれなりの覚悟をして望んでいるつもりなのですが、それを公にしようとする今、写真を見た人にどう受け止められるのか、かなり心配になってきたというのが正直なところです。2万人もの人たちの命と多くの人たちの生活を奪う、考えられないような被害をもたらした災害を対象にしたものなのですから。

私はそのチラシに短い文章を載せました。岩手県陸前高田市の被災の現場で書いたものです。

『モノの記憶』 六田知弘

被災地で見つけたモノを、持参した白い紙の上に置いて撮った。

『モノの記憶』をカメラで記録した。

モノには時間が堆積している。

被災する前にそれらを生活の中で使っていた人たちの時間。

そして、3.11の津波の瞬間の時間。

そして、3.11以降、撮影されるまでの時間が堆積している。

写真を見て、写されたモノたち自身が語る声に耳を傾けてほしい。

白紙の上にモノを載せて撮ったのは、より鮮明に声を聞くためである。

その声を記録し、伝えることが写真家としての私の仕事だと考えた。

震災の3週間後にはじめて被災の現場に立ちました。目の前に広がる信じられないような光景に、私は瓦礫の上に呆然と立ち尽くすだけでした。

被災から9か月後、再び現場に立ったその瞬間から、私は地面に残されたモノにレンズをむけてシャッターを切り続けました。モノからの波動がビンビンと伝わってきたのです。大げさではなく、何というか、被災したモノたちが「撮ってくれ、撮ってくれ」と訴えているように思えたのです。私はそれに応えようと休む暇なく、次から次へとモノたちを白い紙の上にのせて撮っていきました。まるでポートレイトを撮ってやるみたいに。

白紙にのせたモノの中には、一瞬顔を背けたくなるようなものも少なからずありました。なにせ津波にのまれたモノたちなのですから。しかし私は波動を感じるものは差別することなく撮ったつもりです。今撮らないと、それらのモノは処分されたり朽ちたりして、遠からずこの世界から消えていくものなのですから。(もうすでに、私が撮ったモノたちの大半はこの世には存在していないのかもしれません。)

そんなものは見たくない、という人もいるでしょう。わざわざそんなものをなぜ見せる、と反感を買うこともあるでしょう。 自らが被災した、あるいは身近に被災した人がいる人なら余計に、その反応は当然のことと思います。人の不幸をだしにしていると批判もされることもあるでしょう。

しかし私は、写真家として、あの時出会ったモノたちの「自分たちがこの世に存在したということを記録しておいて!」という声なき声をわすれることはできないのです。

私は「祈り」の気持ちをこめて、そうしたモノたちの写真に『時のイコン』と名付けました。 (六田知弘)- 2013.01.11 写真家 東松照明

-

写真家 東松照明さんが亡くなりました。「トウマツショウメイ」は、私にとってはあまりにも大きな存在でした。よかったのか悪かったのかはわかりませんが、私に写真という道を決定づけさせたのは、東松さんの作品であり、東松さんとの出会いでした。

学生時代、最初に、ニューヨーク近代美術館で開催された「New Japanese Photography」展の図録を見て、そのあと写真集「日本」を見て、本当に爆弾を投げつけられたような衝撃を受けました。写真というのはこんなにすごいんだ!この一撃で私の進むべき道が決まりました。

大学四年生の雨降る夏の午後、私は東松さんの住所をどこかで探し出して、参宮橋のマンションを訪ねました。その時の会話を今でもよく覚えています。

「弟子にしてください。」「俺は弟子など取らん。」「それでは撮影の時に助手として使ってください。もちろん無料でさせてもらいます。」「撮影は一人でないと集中できないから助手など必要ないよ。」「それでは、時々、自分の撮った写真を見てくださいませんか。」「なんで俺が君一人の写真を見なけりゃならないんだ。」と、ことごとく突っ放されてしまいました。しかしその時、私はなぜだか落胆しなかった。こうして一対一で東松さんと向き合うことができたことが嬉しかったのです。東松さんがその時言った事があります。(そのときの私には全く意味が分からなかったのですが・・・。)「君が何かを表現するための手段として写真をやろうというのなら写真はやめなさい。絵や彫刻や文学や演劇など表現の手段としてはもっと適切で効果的なものがある。写真というのは、記録の手段としてはよいが、表現の手段としてはそれほど適したものではない。」と。写真であれほど衝撃的な表現をするこの人がなぜそんなことを言うのか???「僕は絵をやろうと思っていましたが、でもなんだか写真のほうが自分の表現手段としてはあっているように思うんです・・・・。」「君は私の写真を見て衝撃を受けたというがどんなところなのか?」「はい、被写体のホンシツテキなところをワシヅカミにしてそれを写真で表しているところです。」

それから数か月後、再び東松さんを訪ね、個人的に写真を見るのがダメなら団体でならいいだろうと大学の写真部の学園祭での展示の講評を依頼しました。こうして私の写真を東松さんに見てもらう初めての機会を得たのです。横須賀の米軍基地周辺を撮った写真でした。

それからいつの間にか私は東松さんの自宅にしばしばうかがうことになり、暗室を使わせてもらったり、東松さんの暗室作業やスポッティングを手伝ったりしました。ときには写真数集の写真セレクトについて意見を聞かれたり、(写真家にとってある意味では秘密である)密着焼きをちょこっと見させてもらう機会もありました。

そして、私がシェルパの撮影のためネパールに旅立つときに東松さんは「ただ単に旅人として表面だけを撮るのではなく、しっかりと自分の目で対象を見据えてきなさい。」といって送り出してくれました。

あれから30年以上。月日の経つのは早すぎます。

東松さんからは本当にいろいろと学ばせてもらいました。その中で最も大きなものは何か、改めて考えてみると、それは、人生=写真というその生き様だったと思います。晩年東松さんは「写真というものは自分にとっては生きるための杖みたいなものだ。」と言っていました。彼は写真という杖を支えに、はるか彼方まで歩いていきました。

私も、写真という杖がなければ歩けないようになっていることにこの頃なんとなく気づきつつあります。どこまで行けるのかはわかりません。でも焦らずに、自分のペースで、行けるところまで進んでいくしかないようです。

東松さん、ありがとうございました。(六田知弘)