トピックス

写真家・六田知弘の近況 2010

展覧会や出版物、イベントの告知や六田知弘の近況報告を随時掲載していきます(毎週水曜日更新)。

過去のアーカイブ

- 2010.12.24 「師走」です。

-

今年は例年とは違い、えらく慌しい年末になりました。写真展「壁の記憶」開催と写真集「雲岡石窟 仏宇宙」の発行に続いて、来年3月1日からの雲岡の写真展の準備にはいって、気持ちがどうも落ち着きません。「師走」という意味をあらためて感じているこの頃です。(酷暑続きの夏に怠けてしまったしわ寄せがいまに来てしまったのかもしれません。)

今年のトピックスはこれで終わりにさせていただきます。

年末から年明けにかけては、私は雲岡写真展の展示作品のセレクトに集中します。

みなさん、どうぞよいお年をお迎えください。 (六田知弘) - 2010.12.15 来年3月、写真展「雲岡 仏宇宙」を開催します。

写真展「壁の記憶」もおかげさまで盛況のうちに終えることができました。今回の壁の写真は、いままでの私の写真と随分違うので最初はちょっと戸惑われた方もいらっしゃったようですが、そういう方でもご覧いただくうちに「やっぱり六田の写真だ」と納得いただけたことと思います。

それにしても今回は、作品の選定から、サイズや並べ方、フレームの方法、そしてバックの壁の色まで、見せ方に関しては、すべて丸の内ギャラリーの方にほとんどお任せしたのですが、さすが見せ方のプロ。ご来場の方々にもたいへん好評で、私自身もえらく感心してしまいました。これこそ馬子にも衣装ですね。「見せ方」ひとつで作品ひとつひとつがこれほどまで輝きかたが違ってくるのだということを勉強させていただきました。

さて、ひとつが終わったところで、また、来年3月1日から3月12日まで東京・京橋の繭山龍泉堂で写真展「雲岡 仏宇宙」という展覧会を開催することが決まりました。

詳細についてはこのウェブのpublicity欄をご覧ください。

「壁の記憶」の展示で勉強させていただいたことを生かして、ひとつ新たな雲岡石窟の魅力をご覧いただけるようにしたいと思っています。 (六田知弘)- 2010.12.08 「壁の記憶」は11日(土)まで

-

紅葉もいつの間にかほとんど終わり、比較的暖かかった今年の秋も去っていこうとしています。

11月16日にはじまった私の個展「壁の記憶」も今週いっぱい(12月11日)で終わります。まだお出でいただいてない方、是非ともお立ち寄りください。「サンデー毎日」にも紹介されましたように、想像するのと大きく引き伸ばされた実際の作品を見たときの印象とがこんなに大きな違いがある展覧会もめずらしいと思います。

残りの数日間は、私は毎日会場でお待ちしております。是非、お気軽にご来場ください。 (六田知弘) - 2010.12.03 写真展「壁の記憶」

今月11日まで赤坂見付の赤坂東急プラザ2階の丸の内ギャラリーで開催中の私の写真展『壁の記憶』には毎日さまざまな方々にいらしていただいておりますが、大きく引き伸ばした壁の作品を見て、「これが写真なんですか?」とお尋ねになる方が相当数おられます。なかには、「六田さんは、写真から絵に転向したのですか?」とか、「写真と絵と両方やるのですね?」とおっしゃる方もいます。そういう方たちには私はいつも、「もしこれが私が描いた絵であるなら、私は天才画家ですよ。」と笑って返します。

確かに私がローマやサンティアゴで撮ってきた壁の写真はパウル・クレーの作品やマーク・ロスコやタピエスなどの抽象表現美術の巨匠たちの作品を思わせます。

しかし、あらためて言うまでもなく、これらの壁の表情は、一個人の作家の芸術的表現ではなく、建物の壁に何十年、何百年の間に幾人もの職人によって塗り重ねられた塗料の堆積の一番上面でしかないのです。それが、巨匠の作品に見違えるほどの、あるいはそれ以上の豊かな表情を持っているということは私には大きな驚きであったのです。

どうぞ皆様、お気軽に会場にお立ち寄りいただき、壁のなかでご自由に遊んでいただければ思います。

それと、東麻布にあるギャラリー ウチウミ(電話03-3505-0344)で12月4日(土)から12月12日(日)まで「静夜・聖夜展V」が開催されます。そこでは、ビザンチンクロス、木彫聖人像、リモージュ金工残欠などとともに私が撮ったビザンチンフレスコ画の写真なども展示されますので、お近くにいらっしゃるときには覗いてみてください。 (六田知弘)- 2010.11.26 紅葉真っ盛り。写真集「雲岡石窟 仏宇宙」いよいよ刊行

ここ数日、東京赤坂見附の丸の内ギャラリーでやっている写真展『壁の記憶』に行くために、紅葉真っ盛りの高幡不動の裏山を通って駅にむかいます。今年は、猛暑の夏がすぎ去ったあとに急激に冷え込んだために紅葉は例年にも増して鮮やかになったようです。赤や黄色のトンネルをくぐりぬけると本堂から護摩勤行する声が流れてきます。

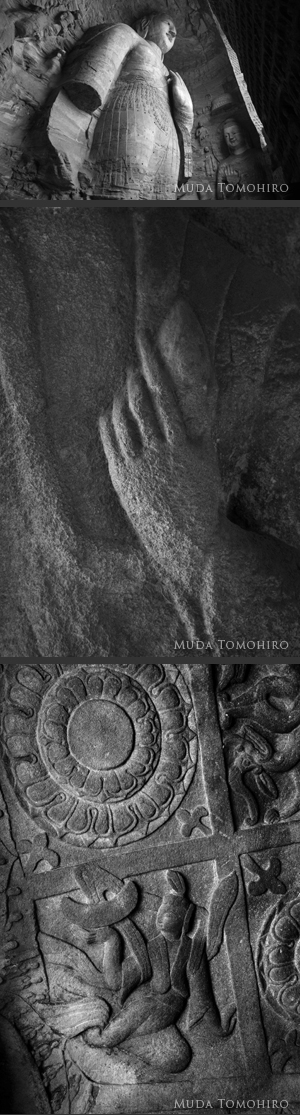

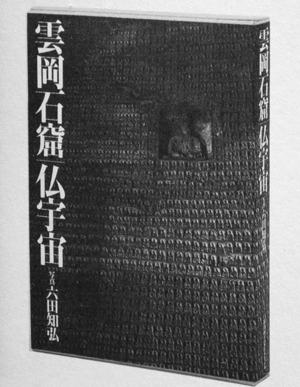

写真集「雲岡石窟 仏宇宙」(うんこうせっくつ ぶつうちゅう)が11月27日に冨山房インターナショナルからいよいよ刊行されます。

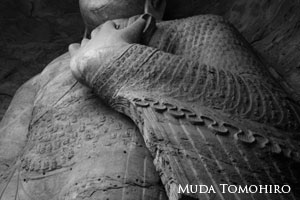

2008年の夏、特別許可を得て、中国山西省の雲岡石窟に滞在して撮影した膨大なカットのなかから約200点を選び出して構成した写真集です。

宇宙樹のように聳え立つ巨大な仏とその周りを舞い踊る飛天たち、そして壁面にびっしりと彫りだされた何千何万もの仏に満たされた圧倒的な空間は、まさに大いなる仏の宇宙をあらわしています。一般では立ち入ることが許されない空間をこの写真集で感じていただければうれしいです。

写真集「雲岡石窟 仏宇宙」の詳細については、このサイトのpubulicityのコーナーをご覧ください。 (六田知弘)- 2010.11.18 写真展「壁の記憶」がはじまりました。

赤坂見付の赤坂東急プラザ2Fにある丸の内ギャラリーで写真展「壁の記憶」がはじまりました。初日のオープニングには本当に多くの方にお出でいただきました。ありがとうございました。

せっかくお出でいただいたのに十分に対応することもできず、また、混雑のため作品から距離を置いてゆっくりとご覧いただけなかったことをおわびいたします。

会場は赤坂見附の駅前で、交通の便がたいへん良いところですので、お近くいらしたときには、皆さん是非お立ち寄りください。会場に私がいない場合は、ギャラリーのスタッフにお声掛けいただければ、私に連絡をとってくれることになっています。

ご来場をお待ちしております。 (六田知弘)- 2010.11.10 夜のヒキガエル

-

夜、犬の散歩の帰り道、住宅街の暗いアスファルトの道のどまんなかに、黒い塊がひとつ。犬は近づいて不審げにその塊のにおいをクンクンかぎまわります。ヒキガエルかな?私は、犬がそれをくわえてしまわないように(以前妻が散歩に連れて行ったときにヒキガエルを見つけて犬はそれをくわえてふりまわし、妻はおもわす悲鳴を上げてしまったということを聞いていたもので)犬のロープをたぐりよせ、近づいてみると、紛れもない大きなヒキガエル(アズマヒキガエル?)でした。今頃はすでに冬眠にはいっているはずだけれど(ウチで飼っているスッポンは2週間ほど前から既に眠りに入っています。)今年の異常気象で判断がくるったのかな、なんて思いながら足でそいつをツンツンとつついてみました。反応は、低温のために既に血液の循環が限界近くまで低下しているのでしょう。生きてはいるのでしょうが、ほとんど動かずまるで牛の糞状態。でも、道の真ん中にいるということは、だれかがここにつれてきたのではなく、自分でここまでゆっくりとでも歩いてきたはずです。それにしてもよく車に轢かれずにここまで来られたものだと感心しながら、犬を引っ張って、家に帰ろうと歩き出した。でもこのまま放置しておくと遅かれ早かれ轢かれてしまうのは目に見えています。私はひきかえし、どうしたものかと道の真ん中でヒキガエルをながめながら腕組みをして考えてしまいました。そして思いついたのは、犬の糞を入れるビニール袋にこいつをいれて、どこか安全な、そして冬眠できそうな土のあるところまで持っていくことでした。

ビニール袋越しにさわったヒキガエルはピクリとも動かず、まるで氷袋のように冷たかった。本当に生きているのかコイツ。そう思いながら原っぱの隣の小さな野菜畑まで袋にいれたそいつをぶらさげていき、フェンス越しに放してやりました。暗闇の中でただボトンという鈍い音がしただけでした。

今年は、ながいながい「夏眠」のような状態がつづいた(あるいは続けてしまった)私は、これから少なくともこのヒキガエルが冬眠から目覚める頃までは、アクティブに動き回っていたいと思っています。

今月下旬には、写真集『雲岡石窟 仏宇宙』が冨山房インターナショナルから刊行されます。

そして、来週の火曜日(11月16日)には、丸の内ギャラリーでの写真展『壁の記憶』が始まります。丸の内ギャラリーは赤坂見附駅前の赤坂東急プラザ2階にあります。交通の便のいいところなので皆さん是非お立ち寄りください。もちろん入場無料です。(詳しくは、このウェブサイトのpublicityの欄をご覧ください。)

11月16日午後6時30分より8時30分までギャラリーでオープニングパーティをします。どなたでもどうぞお気軽にお出でください。 (六田知弘) - 2010.11.04 雲岡の写真集刊行迫る

いよいよ最新写真集『雲岡石窟 仏宇宙』(うんこうせっくつ ぶつうちゅう)が今月下旬に刊行されます。内容案内のパンフレットが先日出版元の冨山房インターナショナルから送られてきて、やっとここまでこぎつけられたと一応ほっとしているところです。

2008年、北京オリンピックが間近に迫る夏の盛り、東山健吾先生とともに、姿の見えぬ毒虫に悩まされながら、連日朝8時過ぎから夕方6時頃まで、昼食時以外ろくに休憩もとることなく、その数無限とも思われる仏に満ちた空間のなかで、ただ無心にシャッターを押し続けていた日々のことが思い出されます。

撮影総数は6000カット超。仏の大宇宙のごぐごぐ一端でもこの写真集を見てくれる人に感じていただければうれしいのですけれど。 (六田知弘)- 2010.10.28 写真展『壁の記憶』

まだまだ夏の熱気が残るシリアから冬の気配を感じる東京にもどってきました。

ダマスカスでは、あの有名なシュメールのマリ王国のアラバスター製の人物像の数々や魅惑的なラピスラズリの翼と金の獅子頭を持つアンズー像、ヘレニズム期の銀製マスクと鉄製ヘルメットからなる豪華なエメッサの兜、そして、パルミラの墳墓の肖像群などなど、世界の文明の発祥の地であるユーフラテス川上流域の至宝をカメラにおさめることができました。こんなすごいものを短時間でも独り占めできるのはやはり写真家の役得です。

さて、11月16日から12月11日まで、東京の赤坂見附駅前の赤坂東急プラザ2階 にある丸の内ギャラリーで六田知弘写真展「壁の記憶」を開催します。

ローマやスペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラ、マドリッドなどで撮った民家の壁の写真です。6年ほど前に「ローマの壁」という展覧会をしましたが、今回のものは、それ以降に撮ったものを中心に長辺が1,5メートルから2メートル以上にもなる大型プリントにして展示します。大きくすることによって小さい画面では見えなかった壁のディテールまで手で触れるように見えてきます。そうすると、何百年もまえから壁に塗り重ねられてきた塗料の僅か数ミリの厚みが「時の堆積」として見えてくると思います。

一ヶ月近く開催していますので、どうぞ是非、お立ち寄りいただき、大画面の壁とむきあって、その小宇宙の中で自由に遊んでいただければと思います。(六田知弘)- 2010.10.13 「南宋の青磁」展

-

根津美術館で開催されている「南宋の青磁」展にいってきました。

すべての陶磁器のなかで私が最も好きなアルカンシェール美術財団所蔵の「下蕪瓶」をはじめ、国宝2点、重要文化財8点を含む国内の龍泉窯と南宋官窯の名品がずらりと勢ぞろいでした。

これだけのものを集めることができたのは、室町時代以来、南宋の龍泉窯の良い色のやきものを「砧(きぬた)青磁」と呼んで珍重し、大切に伝世されてきた日本だからこそできることといえるでしょう。官窯はさておき、龍泉窯のものに限ってみれば、地元中国をどれだけ探してもこのレベルのものをそろえることは到底不可能であることはまちがいありません。

今回の展覧会では、よくこれだけすごいものを集められたものだとまず驚きました。しかしそれと同時に、見ているうちに私は何か無性にいらだちのようなものが下腹部のほうからムズムズと湧き出てくるのをおぼえました。そして最後にはそのいらだちが怒りのようなものに変化しました。

すごいものが目の前にあるのにそのモノが見えてこない。モノに入っていくことができないいらだちです。あのライティングでは見る側の視線がモノの表面ではじかれて、まるでこちらがコミットすることをモノからピシャリと拒絶されているように感じたのです。ひとつひとつのモノが放っているはずの美と向き合うことができないのです。

青磁の青は「雨過天青」すなわち雨あがりの潤いのある空の青色であるといわれるように南宋の自然の中の色と光を志向して作られたものでしょう。ですからそれを見るときには、やはり柔らかい自然光で見なければ本来の青磁の色も釉調も見えません。とはいっても、実際問題、自然光ですべての展示品を見せるというのは不可能なことではあるでしょう。それならば、できる限りそれに近づけるような光を工夫しなければなりません。いくら新しい美術館の最新の展示ケースに入れられていても、あんな強くて硬いハロゲンのスポットライトと蛍光灯の光をミックスさせて、なんのこだわりもなく無造作にただ光を当てればいいのだという展示を見せられたらたまったものではありません。以前の東京国立博物館の東洋館のように(ちらつく)蛍光灯で見たほうがまだよっぽどましだと思いました。これだけの青磁が一堂に会することはもうこれからはほとんど望めないと思われるだけに、残念でした。

でもせっかくだから期間中にもう一度、冷静な気持ちで見に行こうと思っています。そのときには、それほどひどいライティングでもないな、と思えることを期待して。

ところで、突然ですが、10月15日から8日間ほどシリアに行ってきます。ダマスカスの国立博物館を取材するのですが、メソポタミアと地中海とイスラムの匂いをたっぷりと味わってこようと思います。帰ったらまた報告いたします。

それと、11月16日から12月11日まで赤坂見附の赤坂東急プラザ2階にある「丸の内ギャラリー」で『壁の記憶』と題した写真展を開催します。詳しくは、追ってこのホームページのpublicityでもご案内いたします。どうぞご期待を。 (六田知弘) - 2010.10.06 ルルルルルルルルル・・・邯鄲の音色

-

金木犀のむせるような甘い香りの満ちた夜、道端の草むらからルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル・・・・・といつまでも続く邯鄲(カンタン)の声。毎年同じところから聞こえてきます。今年の夏は、暑く苦しい日々が続きましたがやっと生きた心地のする季節になりました。

邯鄲といえば、小学生の頃祖父に、我々が生まれそだった関西にはいないけれど、関東以東にカンタンというとても良い声でなく虫がいて昔から和歌などによく読まれているんだと教わって、その音色をあてもなく想像したことを思い出します。その時、「邯鄲の夢」という中国の故事のことも聞きました。(もっともこの邯鄲は虫のカンタンではなくて河北省の地名ですが。)

45年も前に聞いた祖父の話を条件反射的に思い出すためか、ルルルルル・・・という音色を耳にするといつも私はしばし立ち止まって、止めることができない夢のような「時の流れ」を思ってしまうのです。

ところで、11月の個展のタイトルが『壁の記憶』と決まりました。こちらのほうは時の流れというよりも、壁の中にしみ込んだ時間の堆積のようなものを感じていただければと思います。 (六田知弘) - 2010.09.29 「壁」の大型プリント

-

いま、「壁」を撮った写真の大型プリントに取り掛かっています。最大で150×205cm。これだけ大きいのを自分で伸ばすのは初めてで、どこまで満足できるクオリティのものができるのか心配していたのですが、カメラやプリンターなどのハイテク技術の進歩はすごいもので、驚くほどのできばえです。

A4サイズのプリントではあまりはっきりとしない壁の表面の細かな凹凸までも鮮やかにリアルに表現されていて、おもわず手を伸ばしてその壁(プリント)を触ってしまいそうになるほどです。

「触覚的視覚」というようなものの表現を以前から私は強く意識していたのですが、この極めてアナログ的な問題を、最新のデジタル技術が実現させるとは・・・。 (六田知弘) - 2010.09.24 モノに浸み込んだ「時間」

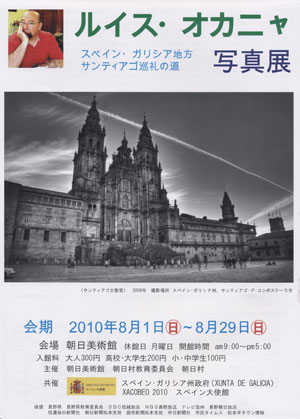

自宅の私の部屋は、家族の者も立ち入りたくないというほど、どうしようもない古いモノで(ほこりを被って)あふれています。いわゆる骨董といわれるものや、それよりもっとずっと古い、人類がまだ存在しない時代の化石などなのですが、興味のない人には、まさにこれはごみの山でしょう。実際、経済的価値からいうと、いわゆるガラクタの部類にはいるのでしょうが、私にとっては手放すことができないものばかり。いつも身近においていて、時々手元に出してはしばらくそれを手で触り、ながめまわして、また元のところにもどすのです。

私は、幼い頃から古いものが好きでした。仏像めぐりと化石採集が小中学生のころの私の趣味でした。お寺の堂内のあの薄暗い空間で自分の好みの立ち位置を見つけて一時間でも二時間でもただ仏像を眺めていたり、採ってきた貝や蟹の爪や木の葉の化石をルーペで細部を覗きながらそれをノートにスケッチしたり、そうしていると時間のたつのもわすれるのです。

今でもそれは同じです。考えてみると私が撮るのは古いものばかり。

もちろんモノの形や色に興味があるのですが、それ以上にモノの上に堆積した、あるいはモノのなかに浸み込んだ「時間」というものに私は心ひかれて写真を撮っているのかもしれません。

1600年もの時間が堆積してなんともいえぬ光を放つ雲岡石窟の写真集(冨山房インターナショナル刊)がいよいよ11月には発刊されます。そして、それと同じ頃、時間が浸み込んだような「壁」の写真展(丸の内ギャラリー)も開催します。

どうぞご期待ください。詳細については追ってお知らせいたします。(六田知弘)- 2010.09.16 2011年JALアートカレンダー

来年のJALアートカレンダーのサンプルが送られてきました。このカレンダーの写真を私が担当して4年になります。自分で言うのはなんですが、来年のは上々のできです。おそらく私がやった4回のなかで最も良いできだと思います。今年のものも悪くはなかったのですが、印刷でちょっとこけました。でも今度のは印刷もパーフェクトに近く、思わず見とれて、気がつけば1時間も、1月から12月までを行ったり来たりしていました。

今年はご承知のようにJALがあんな状態なので、2012年のカレンダーを作るのかどうかまだ今のところはわからないのですが、なんとかここは踏ん張って、日本人の精神の現れともいえる日本美術の素晴らしさを日本だけではなく海外にも知らしめるメディアとしての役割を担い続けていってもらいたいと思います。(六田知弘)- 2010.09.09 秋雲

9月に入っても全国的に記録的な暑さが続き、東京でも先日、一年間の猛暑日(最高気温が35℃以上)の日数が13日となり過去最高に並びました。その日、いつものように駅に行くため高幡不動の裏山をハンカチで汗をぬぐいながら下りてきたら(それでも木陰の中を歩くのはやっぱり気持ちのいいものです)、本堂の大屋根のむこうの真っ青な空に面白い形の雲をみつけました。イカの卵のようなというか、オバQの頭のようなというか、私にはあまり見た記憶のない形の雲でした。バッグからカメラを出してシャッターを一枚押しました。雲の名前はわかりません。でも、その雲は明らかに秋の雲だということはわかりました。夏眠状態だった私の意識もそろそろ目覚めかけてきているようにも感じます。(六田知弘)

- 2010.09.02 ブリューゲル版画展

-

渋谷東急BUNKAMURA ザ・ミュージアムで開かれていた『ブリューゲル版画の世界』展を見に行きました。実は私が最も好きな西洋の5人の画家のうちの一人がこのピーテル・ブリューゲルなのです。

中学1年生の美術の授業で、先生から『雪中の狩人』の複製画を見せられ、その印象が非常に強く、その日のうちに町の書店でボッシュとブリューゲルとが一冊になった画集を買ってきたのがブリューゲルとの最初の出会いでした。

その小さな画集を見て、西洋にも竜だけではなく奇妙なばけものたちがいっぱいいることを知って興奮し、そして、ブリューゲルの絵の信じられない細密さとともに独特の宇宙的感覚のようなものにぐんぐん引き込まれていったことを思い出します。

今回の展覧会はブリューゲルが描いた下絵をもとに、専門の版画職人が版を起こし、刷ったものが大半を占めていました。それらの版画は、ローマで購入した大判の画集を見て以前から知っていたのですが、思っていた通り、実物も作品としてはあまり好きなものではありませんでした。

描かれているバケモノや人々の姿は、情報としてはおもしろいのですが、非常に画面全体が平板で、私には全くリアリティをもって伝わってこないのです。ブリューゲル自身が描く絵とは、絵柄は似ていても全く否なるもののように思えました。

しかし展示されたものの中に、ただ一枚(おそらく)だけ他のものとは印象が違う版画がありました。ブリューゲルの画ではおなじみの丘の上から下の景色を斜めに見下ろした構図で、木の影から男が兎を洋弓で狙っている様子を描いたものです。説明書きによると、この一枚だけはブリューゲル自身が版作りまでやったものとのこと。やはり画面の奥行き感というか空気感というか、宇宙に通じるようなブリューゲル独特の空間のリアリティをそこからは感じることができました。これこそブリューゲルの作品だと思いました。

この違いは版板に線を入れるそのタッチの違いからくるものなのでしょうか。

丘の上の木の傍らには、洋弓を構えた男と一匹の猟犬、そして鑓を持ったもう一人の男、その一段下には狙われているのを知らず草を食む二羽の兎、そして、そのずっと下方には大きく蛇行する川とそこに浮かぶ二隻の帆船、その川の横にはロマネスク様式らしき教会と、はるか遠方にはゴシック様式の教会の尖塔も望めます。そして、狩人たちがいる丘につづく右側の岩上には堅牢そうな城があり、その背景の空には天を切る一羽の鳥。

その鳥のことが気になり、自宅に帰って、例の大判の画集をめくり、ブリューゲルの彩色画のなかで、空が描かれているものすべてをチェックしてみました。

そのなかで、鳥が描かれていることがはっきりとは確認できなかったのは二点だけ。二つの『バベルの塔』のうちの塔がより高いほうのものと、最晩年に描かれた『人間嫌い』という作品でした。そのほかのものは全て、コンコルドのように大きく描かれているものから芥子粒のようなものまで、よく見ると、画面のどこかに鳥が飛んでいる姿が描かれているのです。

鳥は、地上と天とをつなぐもの。

ブリューゲルの絵からうける宇宙的感覚をつくるのに、この天を切る鳥たちの存在もその一端を担っているように思えるのです。

タルコフスキーの映画『惑星ソラリス』。その中に出てくる宇宙ステーションの壁面にブリューゲルの絵が何枚か掛けられてあったのを、そして雪をかぶった木の枝から一羽の鳥が飛び立つイメージがあったのを、画集の中の鳥の姿を探しながら思い出しました。(六田知弘) - 2010.08.25 アディオス ルイス

-

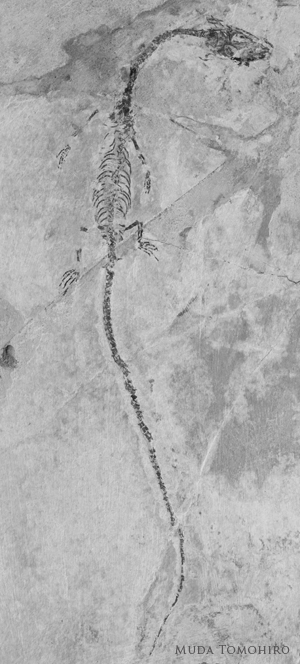

スペインの写真家ルイス・オカニャが胃がんのために亡くなりました。

2008年から2009年にかけて私との共同写真展『祈りの道 サンティアゴ巡礼の道と熊野古道』をやったあのルイスがです。

2週間前のこの欄でご紹介したように、今ちょうど長野県朝日村の朝日美術館で彼のサンティアゴ巡礼路の写真展をしているところなのですが・・・。

ほんとうに悲しいことです。 残念です。

彼はその図録の中に、「見えないものを見る―超意識」というタイトルの一文を寄せています。一部抜き出してみると、

「・・・ただ、人間は年をとるにつれ、ある種の感が研ぎ澄まされるようになり、これこそ、写真撮影を行うのに必要な精神状態なのである。このレベルに達すると、写真家は、真の意味での物体の表現、第六感的な感覚の表現、超意識というようなものを写しだすことができるのである。」

要するに、すぐれた写真家は、五感を研ぎ澄ましてそのうえに第六感まで働かし、現実のモノの向こう側にある「目に見えない何かまで」写し出すことができるのだと言っているのでしょう。

これには私もまったく同感です。彼はそれを信じて写真を撮り続けてきたのだと思います。2007年に彼が東京で『サモス』という写真展をしました。私はそれを見て、彼が目指しているものがそこにあるのだと直感しました。そして、彼とのコラボをやりたいと思ったのです。それから約1年後、多くの人たちの協力を得て写真展『祈りの道 サンティアゴ巡礼の道と熊野古道』が実現したのです。

彼がその写真展のために撮った熊野古道もそのあたりをなんとか掴もうとしていることがよくわかりました。しかし、そのときはすでに彼の身体は病に侵され始めていたのかも知れません。正直言ってその写真からは「存在のむこうのもの」まで掴んで写し出すポジティブなパワーを感じることができませんでした。ただ古道の石畳の向こう側にぼんやりとした不安げな空気がたゆたってはいたのですけれど・・・。

日本では発表されていませんが、その数年前、ルイスが奈良県の紀伊山地にある十津川村に滞在して撮った『十津川村 心の道』という作品があります。その写真展が、2008年秋、ちょうど我々の『祈りの道 サンティアゴ巡礼の道と熊野古道』の写真展と同時期に、サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼美術館で開催されました。私はそれを見たのですが、これにはぐっと惹き付けられました。

心を静め、五感を開き、まさに存在の向こう側にある目に見えない何かを感じている。そして、それを写真に写し込もうとしている。そのことがよくわかるのです。そして大いなる自然のなかに彼は自分の存在そのものをも溶け込ませようとしているようにも感じられたのでした。

西洋人であるルイスがなぜこうした東洋的ともいえる感性を持ちえたのか、そのときは不思議ではありましたが、この作品で私は彼により一層親近感をもつようになりました。

そして彼のことを、離れたところにありながら同じ道を歩む、いわば「巡礼の同志」のように思えてきたのでした。

そのルイスが道半ばで倒れました。

朝もやが一面にたちこめるあのガリシアの自然のなかに、ルイスの魂は還っていきました。

彼とはまた、巡礼路沿いのどこかのバールなんかでばったりと会えるような気がしています。 (六田知弘) - 2010.08.18 那智の滝

-

那智の滝。一羽の鳥が黒い石つぶてとなって水の帯を横切りました。

那智の滝。一羽の鳥が黒い石つぶてとなって水の帯を横切りました。

その鳥の目に、飛沫の中で身をくねらせる白い龍が見えたかどうか。

(六田知弘) - 2010.08.11 スミナガシ

-

東京都の西の端、桧原村に滝を撮りに行きました。武蔵五日市駅からバスに乗り30分、バス停におりてから緩い山道を歩くこと約10分。日本の滝100選にも指定されている払沢(ほっさわ)の滝は意外とこぢんまりとした滝でした。それでも望遠レンズで覗く水しぶきはさまざまな表情を見せてくれ、この滝だけで二百回を越えるシャッターを押したでしょうか。

東京都の西の端、桧原村に滝を撮りに行きました。武蔵五日市駅からバスに乗り30分、バス停におりてから緩い山道を歩くこと約10分。日本の滝100選にも指定されている払沢(ほっさわ)の滝は意外とこぢんまりとした滝でした。それでも望遠レンズで覗く水しぶきはさまざまな表情を見せてくれ、この滝だけで二百回を越えるシャッターを押したでしょうか。

その後、払沢の滝の近くからもはるか遠くに望むことができる天狗滝とその奥にある綾滝に行ってみることにしました。

途中、急な山道にはいる手前の舗装された坂道で、灰青色の蝶が私の周りを舞いました。「スミナガシ」というその蝶の名前が不思議なくらい瞬時にでてきました。その名の通りたいへん渋い色の蝶ですが、自分の子供が幼いころにいつも開いていた図鑑をいっしょに見ていて、その羽の色とその名前が妙に気になっていたのです。

蝶は、しばらく舞った後、私のすぐ前の地面に羽を広げた状態で静かにとまりました。私は、カメラをかまえ、なぜこいつは逃げないのかちょっと不思議に思いながら、その姿を最短距離まで近づいて数枚撮りました。そして、逃げられても元々とゆっくりと左の掌を蝶の前に差し出すと、蝶は何と私の掌に、ゆっくりと足を動かし乗ってきたのでした。

私は立ち上がり、右手に持ったカメラでその姿を撮りました。そして、5回シャッターを押したところで、スミナガシはむこうの藪に夢のように飛んで行ったのでした。(六田知弘) - 2010.08.04 ルイス・オカニャのサンティアゴ巡礼路写真展

-

2008年から2009年にかけて、私との共同写真展「祈りの道―熊野古道とサンティアゴ巡礼の道」をしたスペインの写真家ルイス・オカニャの写真展が、長野県朝日村の朝日美術館で8月1日から8月29日まで開かれています。

2008年から2009年にかけて、私との共同写真展「祈りの道―熊野古道とサンティアゴ巡礼の道」をしたスペインの写真家ルイス・オカニャの写真展が、長野県朝日村の朝日美術館で8月1日から8月29日まで開かれています。

私との共同展のときは、ルイスが日本の熊野古道を撮り、私がサンティアゴ巡礼路を撮ったのですが、今回は、ルイスが地元のガリシア州のサンティアゴ巡礼路を撮っています。以前に撮ったものに去年新たに撮ったものも加えた展示で彼独特のドラマチックな表現になっています。

同じものを撮っても、彼と私とでは随分その捉え方、表現の仕方が違います。

彼は、撮ったものにいろいろと手を加え、現実ではない、しかし不思議なリアリティをもったものに作品を仕上げます。一方、私は、現実のものが発する様々な波長を、できる限り五感を開いて受け止め、それを写真に記録しようと考えます。

二人の表現方法は違います。しかし、彼と私とは、何故か共通の対象にひかれるのです。彼が撮ったものを見ると、私もそれを撮ってみたいと思うのです。

あるとき、彼の写真集を見ていて、その中に、ロマネスクらしい教会の廃墟の写真があるのを見つけました。私は、その写真に強くひかれて、彼にその廃墟の場所を聞きました。そのとき彼は、それは自分の家の近くだけれど、一人で行くのはとても無理だよと笑って、そこへの行きかたを教えてくれなかったことを少し悔しく思ったことを思い出します。

実はいま、ルイスは少し体調を壊していて、今回の写真展のために日本に来るのはちょっと無理だと聞きました。早く良くなって、また、二人で面白いコラボレーションをやりたいものだと思っています。(六田知弘) - 2010.07.28 秘密の鍵

-

ここのところ私を苦しめた歯痛も、思い切って抜歯をして、今は一応治まっています。これで、左から2番目の奥歯の上下2本がなくなって、銀歯に取って代わられます。情けないことです。

毎日のように写真のプリントをし、そのプリントを畳の上に並べながら、ちらちらとクレーの画集をのぞきこんだりしています。確か、クレーの絵にも歯痛を描いたものがあったようななかったような・・・。

ところで、クレーは1914年のチュニジア旅行で彼独特の色彩を掴んだとよく言われますが、私は、色彩よりも、このときに、神々の世界に通じる「秘密の鍵」を、彼は見つけたのだと思うのです。

あるところで、1915年に描かれたクレーの絵を目にしました。濃淡の墨色一色の小さな作品です。私のこころは嫉妬心を伴って大きく揺さぶられました。(六田知弘) - 2010.07.21 歯痛

-

実は、昨夜から左の上の奥歯がひどく痛み、眠ることもできず往生しています。

今日、歯医者に行って診てもらったら以前からひびが入っていてその上に金属を被せてあったところが炎症をおこしているようで、痛み止めと抗生剤で、少し治まったところで抜歯するとのことでした。情けないけれどしかたありません。

いま現在は、その痛み止めで治まっていますが、次に服用する時間まで効果が続くか心配です。

ところで、高幡不動の裏山のあじさいが昨日一斉に切られました。作務衣を着た寺の人たちが、植木ばさみを手にドライフラワーになりかかったアジサイの頭を次々に切り落としていきます。私は、このドライフラワー状になったアジサイがなぜか好きなので、一部だけでもそのまま残しておいてもらいたかったのですが、景観上、そういうわけにはいかないのでしょう。切り落とさないと、来年の花がよく咲かないということもあるのでしょうか。

数日前に東京は梅雨が明け、それ以来35度前後の猛暑が続いています。暑いのと痛いのが苦手な私は、高幡不動の裏山が、真っ赤な紅葉に染まるのを待つばかりです。 そのころに、また、東京のギャラリーで個展をします。どんな展示になるか、まだお教えできませんが、乞うご期待! (六田知弘) - 2010.07.14 民芸館の李朝陶磁

-

もう3週間くらい前になりますが、東京の日本民藝館で開催されていた朝鮮のやきものの展覧会に行きました。5月ころからあの有名な白磁の立ち壷の写真のポスターが、各所に貼られていて、行こう行こうと思いながら、スコットランドの撮影旅行などでなかなか行けなくて、最終日の午後にやっとのことで滑り込んだのでした。

行って良かったです。私はこれまでも民芸館には何度か行って見ているのですが、今回は、柳宗悦が集めた魅力的な李朝のやきものが二百数十点、窮屈でもなく、適度な間隔で並べられてありました。

李朝の陶磁器といえば、何といっても名品ばかりがずらりと並ぶ大阪市東洋陶磁美術館の安宅コレクションが有名で、私も民芸館よりそちらのほうをずっと多く見ています。 今回、実は、民芸館の展示を見ながら、いつもと違うひとつ違和感の様なものを感じました。レベルの差はさておき、安宅コレクションとは並んだものがどこか様子がちがうのです。

というのは、簡単に言うと、安宅コレクションや私が日ごろ古美術店やなどで目にするものにくらべてそれらはずっと薄汚いのです。モノの表面についた擦り傷やカセに埃や手垢や手油が黒く染み付いた汚れが目立つのです。これは朝鮮陶磁独特の見所のひとつでもあるシミや虫食いなどではなく、洗えば容易にとれる表面的な汚れなのですが、それが一つや二つではなく、展示されているほとんどのものに見られるのです。

これは何らかの意味があってわざと汚れを落とさなかったのだと思うしかありません。 なぜなのか。強いて言えば、柳宗悦は朝鮮の人々の生活そのものに深い親しみを感じ、その日常の生活の中で使われてきたものを、そして使われることによって自然に生じたキズや汚れをも朝鮮の人々の生活の温もりの痕跡として捉え、それを「美しいもの」として愛でたのではないでしょうか。だからあえて、汚れは落とさなかった。

やきものそれ自体がもつ「美」というより、麗しい生活の反映としてのやきものに柳は「美しさ」を見出したのではないか。と、この白磁の角筥がほしいなとか、こんな蛙形の水滴がどこかの骨董屋さんの隅っこに埃にまみれてただみたいな値段で転がっていないかなとか思いながら、民芸館の中を行ったり来たりしつつ、考えたのでした。 (六田知弘) - 2010.07.07 貞観仏

-

三井記念美術館でひらかれている「奈良の古寺と仏像」展を見てきました。

新しい美術館なので、ライティングも良く工夫され、ガラス越しながら、間際からそれらの「彫刻」の特徴を心地よく見て取ることができました。

特に最後の部屋に展示されている室生寺の「釈迦如来坐像」や、橘寺の「伝日羅立像」や秋篠寺の「地蔵菩薩立像」などの9世紀のいわゆる貞観時代の木彫は、その重要なポイントである強く波打つ衣文の表現と、しまりあるボリューム感をもつ像全体が放つ真迫性のようなものが、真上からのやわらかい光と斜め上からのスポット光によってしっかりと捉えられていました。(あとからその図録を見ましたが、そこにある写真は、腹立たしいほどに情けないものでしたけれど・・・。)

美術品は、特に彫刻、なかでも仏像は、それにあたる光によって見え方が、全く違うものになることを、あらためて確認しました。

それにしても、今回は特に貞観仏に私は強いインパクトを受けました。9世紀。平安初期のこの時代にだけある特異な精神性。 空海が大陸からもたらしたあたらしい密教がこれらの像の基本にあるのでしょうが、そのエロスというか、仏の肉体から発せられる熱気によって、ガラス越しにもかかわらず、私の身体は内部からぐつぐつと火照ってくるように感じられたのでした。

私は、(室生寺の「釈迦如来坐像」は撮ったことがあるのですが、)いつかこの「伝日羅立像」や秋篠寺の「地蔵菩薩」にカメラを持って向かい合ってみたいものだと思いました。 (六田知弘) - 2010.07.01 石の周りを

-

ハイライトのない白夜の不思議な光の中、地平線のこっち側に鈍く輝く紀元前数千年の石たちの画像をみていると、私は奇妙な浮遊感を感じます。

地上から1メートルほど浮かび上がり、泳ぐように前後に手足を伸ばすと、自ずと身体は石たちのほうにすうっと進んで行き、円形に行儀よく並べられたいくつもの小さな石を上方から見下ろしながら1周半ほど回った後に、真ん中のひときわ高く屹立した石柱の周りをその表面に付着したうす緑色の苔などを観察しながら何周もゆっくりと上下しながら回るのです。

シトー会修道院の堂内に入ったときもこれと似た感覚をおぼえたことを思い出します。もっともあの時は、立ったままの状態で、25cmほど浮かび上がっているような気がしただけだしたが。

どちらもその場の光がしかけた悪意のないトリックのようなものなのでしょうけれど・・・。 あまり毎日パソコンの画面にむかっているのも良くないのかも知れません。 (六田知弘) - 2010.06.23 あじさい

-

日本に帰ったらきっちり梅雨で、高幡不動のあじさいも咲き始め、カメラをもった人たちでいっぱいです。その間を通り抜けながら、この前の紫陽花の季節からもう一年が過ぎてしまったことを、ということは自分に残された時間もまたあれから一年減ったのだということを、そして、先日生まれたばかりの知人の子の人生はまだ始まったばかりだということを、妙に考えてしまいました。長旅の疲れも少し出ているためかもしれません。 今、撮ってきた写真の整理を毎日やっています。何百年、何千年という、我々人間の命よりはるかに遠い「石の記憶」をゆっくりと辿っていきたいと思っています。(六田知弘)

- 2010.06.18 西の果てからもどって来ました。

-

スコットランドから、結構日焼けしてもどってきました。むこうは、かなり涼しいのですが、紫外線が強いのか、それとも昼間が長くその分日光にさらされている時間が長いせいなのでしょうか。 日本に帰ってきたら入梅していて蒸し暑く、旅の疲れも出てきたのか、少し体がけだるく、息苦しい感じがしています。その上これからしばらくは時差ぼけに苦しむことになりそうです。

それにしても、むこうは今の季節、いつまでも日が沈まず、ほとんど白夜みたいなものですから、夜9時、10時になってもまだまだ写真が撮れる明るさのうちは、撮っていなければなければならないような貧乏根性もでて、少々働きすぎたかもしれません。 でも、私にとってはじめて体験するその「明るい夜」の光は、不思議な魅力をもっていました。その曇り空とも夕方の光とも違う独特の光のなかにある「石たち」はかすかな不思議な光芒を放っているようにも見えました。

それがどこまで写し込むことができているのか。これからゆっくりと整理していこうと思っています。

ところで、「雲岡」の写真集ですが、もうすでに写真や原稿の校正も終えて、あとは本番の印刷待ちというところまで来ているのですが、出版社の営業的なことから、発行は秋になるようです。もう少々お待ちください。 (六田知弘) - 2010.06.11 「印」ある石を探して

-

今、スコットランドの西の端、氷河で削り取られてできたリアス式海岸に面したキルマーティン峡谷というところの小さな集落の小さな宿でこれを書いています。

今、スコットランドの西の端、氷河で削り取られてできたリアス式海岸に面したキルマーティン峡谷というところの小さな集落の小さな宿でこれを書いています。

この前までいた北の端のアウター・ヘブリデス諸島より少し南に位置するだけ幾分温かく、ここは針葉樹が生い茂っていてさわやかで過ごしやすいところです。今は、午後11時ですが、外はまだ結構明るく、黄昏どきというところでしょうか。

今日は一日、「印」のある石を探して山の中を歩き回っていました。4000年ほど前にこの土地に住んでいた人が、岩一面に2重から4重の同心円やそれに尾っぽのようなものを付けた「カップ・アンド・リングマーク」と呼ばれるを線刻したものが、このあたりにいくつか残っているというので、それを探し回っていたのです。その中でも比較的行きやすいところにあるものは、昨日撮影したのですが、今日は、地元が出しているガイドブックには載っているけれど、車では行けず、4キロほど森の中の小道を歩いてそこから山中に分け入らなければならず、なおかつ標識もないというところに行ってみたのです。メインロードの脇に車を止めて、ガイドブックをたよりに羊が草を食む牧草地(ここでガイドブックにも載っていない2つのスタンディングストーンを見つけました。)と針葉樹のトンネルをぬけて、歩くこと約1時間。やっとのことで海岸の見える山際まで来て、そこから山中に入るのですが、ガイドブックに載っているような道はどこにも見当たらず、行ったり来たり。結局、山にヤマ勘で入っていきました。そこで、山中で迷うこと約3時間半。途中、なにかわからない動物の白骨体や大きな足跡を見つけたりして、ちょっとだけ心細さを感じたりして、針葉樹の枝をかき分け手当たり次第そこらの岩に「印」はないかと覗きこみながら、さ迷い続けました。これ以上奥に行くとマズイと思いながら、もしかしたらあの向こうに見える岩がそうじゃないかと、とんでもないところまで入って行ってしまったようです。諦めて、もう帰ろうと、何度引き返しかけたことか・・・。そして、陽も結構傾いて、まだまだここは陽が暮れないことは知りながらも、そろそろ帰らないと今晩の宿を見つけられないと、木の枝をはらいはらい山を速足で下りて行きました。ところが、今度は、山から流れる渓流に阻まれ、出るに出られなくなってしまったのです。さすがにこれはちょっとヤバイと思いました。山に入るときにはこんな川などなかったのですから・・・。仕方なく、川とは違う方向に道をとりました。昼飯もとらずに、山中を歩き続けているので、腹はへるし、それなりに疲れも感じてきました。木の枝が風で擦れてギギーッと不気味な音を出します。そんなとき、向こうのほうに、木がなく少しひらけたようなところが見えました。もしかしたら・・・。私は斜面を走るように進みました。そして、そのひらけた場所に直径4メートルほどの一つの円形の岩が土の表面に露出しているのを見つけたのです。これだ。と思いました。しかし、そこにはマークらしきものは見当たりません。そんなことはないと、その岩に近づき、反対側に回りこんだときです。見つけました。「印」のある石でした。私は思わず屈みこみ、その「印」に両手で触れました。温かいような冷たいような懐かしい感触でした。いつまでも暮れない木漏れ陽を受けて、マンダラのようないくつもの不思議な印が揺れうごいているように見えました。

今ちょうど12時になりました。それでもまだ、西の空が、かすかですが青く明るんで見えています。 (六田知弘) - 2010.06.02 石の記憶

-

スコットランドの北の端、アウター・ヘブリデス諸島のルイス島に来てから6日過ぎました。ここは、高緯度に位置するため、この時期はすでに白夜のようになかなか暗くならず、午後十時すぎまで外で写真が撮ることができます。おかげで私の労働時間もちょっと長すぎるかもしれません。天気は不安定で、雨の日は寒く、フリースの上に分厚いセーターとレインウェアーを着こんで、傘をさして撮影します。晴れればフリースだけでも大丈夫なのですが。

とにかくこの島は、石山と泥炭だけの、ただただ荒涼とした土地が広がっています。それでもまばらな人家の周辺は緑の牧草地となっていて、そのうえを羊と毛の長い牛がのんびりと草を食み、その間をピーターラビットのような小さいウサギが跳ねまわっています。 ところで、こんなところでなにを撮っているかというと、実は、「石」を撮っているのです。遠い昔になんらかのかたちで人との関わりがあったと感じさせる石たちです。 「石の記憶」を写し込むことができたらと思っています。 (六田知弘) - 2010.05.26 イギリスへ行きます。

-

今、成田空港でこれを書いています。

これから、スコットランド北西部の島からはじめてイギリスの西海岸周辺をまわるつもりです。

私は、まだイギリスに行くのはこれが初めてで、何を撮るのか行ってみないとまだはっきりとは言えないのですが、随分以前から妙にその土地が私をひっぱっているような気がしていました。

20日間ほどの撮影旅行ですが、さて、どんなものが私のカメラに写りこんでくるのでしょうか。(六田知弘) - 2010.05.19 蛙鳴

-

夜、自宅の周りを犬の散歩をさせていたら、どこかそう遠くないところからカエルの鳴き声らしきものが聞こえてきました。その声に誘われるように高台の住宅街のはずれまでくると、そこだけぽっかりと暗闇が支配していて、どうやら水を張った田んぼらしきものがあって、カエルの声はそこから聞こえてくるようでした。 私は、犬を先にたたせて、暗い石段を足を踏み外さないように慎重に下りていき、畑の横の小さな池のようにも見える一枚の田んぼの縁までおよそ5メートルのところまで来た時です。まさしく大合唱ともいえる賑やかな鳴き声がぴたりと止みました。 あたりは静まり返り、水面にはおぼろな三日月と郊外型の紳士服店の大きな広告塔がゆらゆらとさざ波にゆれて映っているだけでした。 待つこと約4分、もう帰ろうかと思った時、田んぼの左端のほうからゲコッと大きな一声、そして、間髪をいれず右端からゲコッ。そのあとはまた、田んぼ全体から湧き出すようなけたたましい一斉合唱。それにつられて私も「ゲコゲコッ」。つい声をだしてしまったのですが、カエルたちには自分たちの声が聞こえるだけで、他の物音や声などは聞こえないのか、鳴き止むことはありませんでした。 しかし、その騒音につつまれて5分ほど、そろそろ帰ろうと後ろを向いて、一歩踏み出したとき、その鳴き声はまたピタッと止んだのでした。 どうやらカエルは、物音よりも物の動きにより反応を示すようだな。ということは、カエルたちは田んぼの水に浸かって水面から目玉を出して、私の姿を見ていたということだ。カエルの目には私の姿はどんなふうに見えていたんだろうなどと、とりとめのないことを 考えながら、私は明かりの点った住宅街のほうに犬にひっぱられてもどったのでした。(六田知弘)

- 2010.05.12 アカンサスの花

昨年、写真展「シトーの光」に来てくださった方からいただいたアカンサスが、花をつけました。

アカンサスは、古代ギリシャのコリント式の柱頭やロマネスクの柱頭にその葉の彫刻がよく見られるのですが、さて、アカンサスの花をかたどったものがあったかどうか・・・?

4月にはいって、地表から放射状にのびる10枚ほどの葉の中央部から一本の茎がぐんぐん伸びてきて、その先に穂状の蕾のかたまりでき、連休明けには薄紫の小さな花が下のほうから咲き始めなした。緑色の蕾が上のほうにはぎっしりとつまっているので、まだまだこれからつぎつぎと開花していくのでしょう。強風に煽られてその細長い花茎が折れたりしなければいいのですけれど。(六田知弘)- 2010.05.07 パソコン交換

-

連休前から連休中にかけては、仕事で使うパソコンを交換することに時間と労力を使ってしまいました。新しい機械が苦手な私は、パソコンの導入は(そしてデジタルカメラの導入も)人よりうんと遅かったのですが、その使い方を人から教えてもらいながらなんとかやって、今ではパソコンなしではまったく仕事が成立しないほどになってしまいました。

写真の整理やプリントつくりに使うパソコンはこれで3台目です。パソコン本体や外付けハードディスクにたまった画像データは膨大な量で、デジタルカメラの画素数も以前よりずっと大きくなり、それらをスムーズに動かすにはそれなりのパワーをもったパソコンを使わなければなりません。その入れ替えは当然のことながら一苦労でした。

今まで使っていた2台目のパソコン本体にあったデータをすべて新しい外付けハードディスクにやっとのことで全部バックアップし終わったあと、新旧それぞれのパソコンのディスプレーの色味を比較しながら調整していたときのことです。なんと古いパソコンがいきなりプツンときれたのです。それっきり電源を入れなおしても、コンセントを抜き差ししてみてもうんともすんともいわなくなってしまいました。一瞬頭が真っ白になりました。こんなことってあるのでしょうか? データを移し終わった後だったから問題はなかったのですが、役目を終えたその瞬間にいきなりさよならしてしまうなんて・・・。機械のことながらなんだか切ない気持ちになってしまいました。(六田知弘) - 2010.04.30 羽越本線

-

日帰りで山形県の鶴岡に行ってきました。東京から新幹線で新潟へ、そこから羽越本線の特急「いなほ」に乗り換えて、片道延々3時間45分。新幹線の中ではぐっすりと眠ってしまっていたのですが、新潟からは車窓からの景色をゆっくりと楽しむことができました。

新潟ではほとんど散ってしまった桜の花が北上するにつれ、時が逆行するかのようにどんどん花をつけていき、下車する鶴岡あたりにくると今がちょうど満開でした。

広いたんぼのずっと向こうの鈍色の雲の下には、光りをうけて白銀に輝く雪の山、朝日連峰そして出羽三山なのでしょうか。こういう景色を見るのはなんだかとても久しぶりのような気がします。宮沢賢治の「春と修羅」の一編がまた思い出されました。(六田知弘)

屈折率

七つ森のこっちのひとつが

みずのなかよりもっと明るく

そしてたいへん巨きいのに

わたくしはでこぼこ凍ったみちをふみ

このでこぼこの雪をふみ

向ふの縮れた亜鉛の雲へ

陰気な郵便脚夫のやうに

(またアラッディン洋燈とり)

急がなければならないのか

- 2010.04.21 雪桜

4月の半ば過ぎだというのに朝起きるとあたり一面うっすらと雪化粧。

地面に残った雪氷のなかに、散った桜の花びらがきれいに透けて見えるのを見つけました。屈みこんで覗いていると、ついこの前まで見ていた満開の桜の景色のようにも見えてきますし、どこかで見た葛菓子のようにも思えてきます。

そして、宮沢賢治の『春と修羅』のなかの一編「永訣の朝」を思い出しました。

けふのうちに とおくへいってしまうわたくしのいもうとよ

みぞれがふってそとはへんにあかるいのだ(あめゆじゅとてちてけんじゃ)・・・・・・・

死の前に妹とし子が賢治にとってきてくれるようにたのんだ「あめゆじゅ」はこんなのだったのかもしれません。

これも農産物に被害をもたらした今年の春の気まぐれです。(六田知弘)- 2010.04.14 吉野の山桜

奈良県の実家で用があり、そのついでにちょっと吉野山を訪ねてみました。私は奈良県生まれだし、吉野の写真も撮っているのでこれまで吉野山は何十回と訪れているのですが、吉野の桜の花を見るのは実はこれが初めてでした。(もしかしたら、子供のころ誰かに連れられ見たことがあるのかも知れないのですが全く記憶にはありません。)これまでは、ポスターなどを見ていてもあまりピンとこないし、どうせ、うじゃうじゃと人の頭ばかりで疲れるだけだろうと思って行かなかったのです。

でも実際行ってみて、山の下手の下千本でさえまだ満開にはなっていなかったのですが、それでもちょっと凄みを感じました。さすがに吉野の桜は違う。いままで見た、うららかな春の象徴のような堤防や公園の桜並木とも、威厳ある一本の老大木の桜とも、大寺院の庭の絢爛豪華な枝垂桜とも違うのです。 吉野山の桜のほとんどは、花とともに赤茶色の幼葉が同時にでるシロヤマザクラです。普段よく目にする花が散ったあとに葉がでる、あの華やかなソメイヨシノとは異なります。

自分が立つ尾根から眼下の谷へ、そして谷から対面の尾根へと一面に、あたかも雪山のように白く山肌を覆うその桜景色に対していると、私には、春のうららというよりも、森厳さというか山に宿る霊気のようなものさえ感じられたのでした。

そういえば私の大好きな金剛寺の「日月山水図屏風」の山肌にも白い桜が二十数本。この絵は奈良盆地の南端をはさんで吉野山と対面する葛城山の景色を描いたものだとも言われていますが、この桜も吉野と同じシロヤマザクラに違いありません。(六田知弘)- 2010.04.08 室戸岬の如意輪観音像

-

来年のJALアートカレンダーの撮影で高知県の室戸岬に行ってきました。四国八十八ヶ所24番札所の最御崎寺(ほつみさきじ)の石造の如意輪観音像です。秘仏として一般には公開されてはいないのですが、特別に撮影させていただきました。古い仏像写真集を見ていてその姿が目にとまり、是非とも撮影したかったのです。

その観音はめったに開けられる事もないであろう小さな宝蔵庫のなかで、右膝を立て、頭を右に傾けて左腕をのばして地面にかすかに触れた状態で、静かに瞑想にふけっているようでした。 日本ではまず類例のない石灰岩のような表面が黒光りする石材で、天衣や瓔珞などが精緻に彫られ、腰の引き締まったその姿は、首から下だけを見ると中国の唐のものかと思われるようなものなのです。しかし、そのお顔は日本の平安末期のいわゆる定朝様に近い感じをうけるのです。

仏像を見てどういうふうに感じたのかは、私には言葉では表現することは困難です。11月にでるJALアートカレンダーで、そのほとんど一般には知られていない、麗しい姿をご覧いただきたいと思います。(六田知弘) - 2010.03.31 白胎の南宋官窯

-

ちょっとマニヤックな話になって恐縮ですが、3月11,12日に大阪で開かれた国際シンポジウム「北宋汝窯青磁の謎にせまる」において、とても興味深いことが発表されたので少しだけ書かせてもらいます。

といいますのは、杭州市文物考古所の唐俊傑氏から汝窯と南宋官窯の関係についての発表があり、南宋官窯がその初期段階で北宋の汝窯を模倣したということを、陶片などの発掘資料のスライドをみせながら説明がありました。そのなかで、南宋修内司官窯とされる老虎洞窯址において、4点の白胎器(碗、盤、梅瓶の3種)が発見されたとして、そのスライドが映し出されたのです。

これは、このシンポジウムのメインテーマである汝窯のことからは少しはずれるのですが、ある意味で、私にとっては画期的な発表だったといえるのです。というのは、いままで、中国の研究者は、南宋官窯のものはすべて黒胎であり、白あるいは灰白色の胎土のものがあることを認めてはこなかったのですが、ここで初めて公の場で発掘の当事者がその存在を発表したということです。

やっぱり、南宋官窯には黒胎のものだけではなく、白胎のものもあったのです。これで、(このトピックスにも何度か書いたことがある―2005年9月7日など)私が全ての陶磁器のなかで最高のものだと思うアルカンシェール美術財団所有のあの国宝の「青磁下蕪瓶」をはじめとする、黒胎ではないが故に龍泉窯のものであるとされてきたいくつかの青磁が、南宋修内司官窯のものである可能性がぐんと強まったといえると思うのです。あの下蕪瓶のもつこの上ない品格とその魅力は、官窯のもの意外であるとは私には到底考えられないのです。

そのほかこのシンポジウムでは、汝窯は北宋時代に民窯から貢窯へ、そして御用窯つまり官窯へと変化していったという説。北宋官窯ではないかと言われた張公巷窯は実は、金時代の官窯だという説。清朝の乾隆帝時代に汝窯のものだとされていたもののなかにも汝窯ではないものも相当数含まれているようなので今後再検討が必要だという提言・・・など、中国、台湾、韓国、日本の研究者による興味深い発表がつづきました。

私には専門的なことはよくわからないことが多いのですが、このような国際的な研究交流はこれからも是非とも続けていってもらいたいものだと思いました。(六田知弘) - 2010.03.24 木蓮の花

夜、犬の散歩をしていたら、近所の庭先で白い花をいっぱいにつけた木蓮の大きな木が目に入りました。

夜の木蓮というと、奈良から親元をはなれ、東京にでてきたばかりの春を思い出します。西早稲田の下宿の近くの公園で湿った生暖かい空気につつまれて、真夜中の街灯の光に照らされた白い大きな花びらの木蓮を見上げていたことがありました。あれからもう三十数年もたったのですね・・・。

ところで、木蓮といえばもうひとつ東京国立博物館にある速見御舟の木蓮(もしかしたらコブシかもしれませんが)の花の下に尼僧が立っている絵が思い浮かびます。幻想的な雰囲気を放つ不思議な作品です。(こんな絵を若い頃に描いていたなら御舟は長生きできなかったというのも頷ける気もします。) (六田知弘)- 2010.03.17 二月堂修二会の達陀(だったん)

-

灯明によってわずかにひらかれた闇の中。

ナーム ショウジョウ、ナーム ショージョウ ・・・。ナーム ナントカ。ナーム ナントカ・・・。ガタガタガタ。ダッ、ダッ、ダッ、ダッ、ダッ・・・・。プー、プー、プー。シャンコ、シャンコ、シャン。シャンコ、シャンコ、シャン。ダッツ、ダッツダ。バーン、バン バン。――― バーン、バン。―――バーン バン。―――バン、バン、バン。そしていきなりボーッツ。あたり一面に飛び散る炎と火の粉。

3月13日の深夜から14日の丑三つ時にかけて、東大寺二月堂の堂内で行われる達陀(だったん)を見ました。いや、見たというよりその非日常の空間に居させてもらいました。 お水取りは春を呼ぶ行事。火と水。五感をひらいて仏に祈り、この地上に存在するわれわれと大宇宙とのつながりをここで確認するのです。 (六田知弘) - 2010.03.10 雪椿

昨日昼頃から冷たいみぞれが降りつづき、夜には、しゃらしゃらと音をたてて霰も降っていたようです。

朝、玄関を開けると既に降り止んでいましたが、シャーベットのような雪があたりを覆い、地面に落ちた椿の花が白の中で鮮やかに目に映りました。(六田知弘)- 2010.03.03 さんしゅゆ の花

-

いつも歩く高幡不動の裏山には、樹齢約200年という「さんしゅゆ」の老木があります。

さんしゅゆは「ハルコガネバナ」という別名のとおり、うす緑がかった黄色の(黄金色にもみえないことはない)小さな花のかたまりが早春の陽光をうけて輝いていました。あまり見る人もいない地味な花ですが、どの木もまだ葉の芽も出していないなかで、春を告げている姿は、こころにしみました。(六田知弘) - 2010.02.25 雲岡写真集

雲岡石窟を撮った写真集の写真の部分の校正刷りがあがってきました。これからいろいろ色校生をして、より完成度の高いものに持っていくのですが、結構本番の仕上がりが期待できるように感じられました。

ところで、その写真集のタイトルですが、まだ最終決定には至っていません。『雲岡 仏の宇宙』にするか、『雲岡 仏宇宙』にするか。今のところこの二案があるのですが、私としては初めは前者を提案したのですが、最近は、後者のほうがいいかなという気もしています。「仏世界」という言葉ならあるのですが、「仏宇宙」というのはこちらの造語であるし、「ぶつうちゅう」と読ませるのか「ほとけうちゅう」と読ませるのかよくわからないところもあるのですが、「仏の宇宙」より「仏宇宙」のほうが何となく雲岡石窟がつくられた北魏時代のシャープな造形感覚とマッチするように思うのです。

急遽英文もつけることになったので、発行は予定より少し遅れそうですが、良い本になりそうです。乞うご期待。(六田知弘)- 2010.02.18 デジタル撮影

-

来年のJALアートカレンダーのために、奈良の新薬師寺の十二神将のうちのひとつ伐折羅(バサラあるいはバザラ)大将像を撮影しました。髪を逆立て、口を大きく開け、目をかっと見開いて右下方を睨みつける、あの有名な憤怒の像です。実物を見たことがなくても、ほとんどの方はその写真はどこかで目にしたことはあるはずの天平を代表する塑像です。(ただ、伐折羅というのは寺側の呼び方で、文化庁の公式名称ではこの像は迷企羅(メキラ)大将像になっています。)

午前中から奈良国立博物館で西大寺所蔵の舎利塔を撮った後、午後3時過ぎから閉門後の6時前まで薄暗い堂内で、蛍光灯の光のみで撮りました。(ほんとうは、お堂の扉を少しだけ開けさせてもらって自然光で撮ってみたかったのですけれど・・・)それでも従来の大型カメラによるフィルムでは撮影は不可能だった条件下でも、今のデジタルカメラなら結構簡単に撮れてしまいます。そのうえパソコンにつなげばシャッターを押したほんの1~2秒後には、今撮った写真の画像が液晶画面に映し出されるので、すぐさま画像をチェックできます。そして修正すべきところはすぐに修正してまたシャッターを押して、再び画面でチェックすればいいのです。それをなんどか繰り返しながらずんずんと詰めるように納得のいく画像に仕上げていくのです。本当に便利になったものです。そして安心です。フィルムのときなら現像があがるまでいつも一抹の不安をかかえていたものなのですが・・・。

ですので、私はこの2年ほど、フィルムでの撮影は全くしなくなり、この便利で安心なデジカメに頼りっきりです。

でもしかし、最近、デジカメに切り替えたことでちょっとマズイなと思うことがあるのです。それは、モノをしっかり見ることなく、とりあえずまずシャッターを押している自分に気づくことがときどきあるということです。私のように特に美術品やモノを多く撮影する者にとっては、これは致命傷にもなりかねません。

デジタル撮影によって、私自身、今までにない新たな表現も生まれてくることを実感しつつあることは確かです。でもそれと同時に、それによって見失う危険性をはらむ大事なこともあることを、忘れてはならないと思っています。(六田知弘) - 2010.02.10 長江惣吉さんの曜変

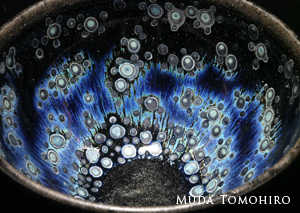

瀬戸に住む陶芸家、長江惣吉さんの曜変(天目)茶碗については、このトピックスでもこれまでに2回ほど紹介しました。いよいよ今年、それを世に問うときが来たようです。

まず、その曜変再現の技術的な事を専門誌に発表し、再現までの親子二代の取り組みの過程も雑誌に発表します。そして作品を展覧会で公開したいと考えているようです。

見せかけだけの再現ではなく、妥協を許さず、あくまでも「本物」を追求してきた長江さんの曜変には「魔」のようなものが潜んでいます。これは、うすっぺらな「自己表現」などでは決して現れえないものに思えるのです。(六田知弘)- 2010.02.03 雪景色

-

来年版のJALのアートカレンダーの撮影に佐賀県の有田に行きました。福岡空港からの帰り、東京近くまで来たとき、雪のために到着便が混み合っているとのアナウンスがあり、結構長いあいだ羽田上空を旋回していました。その間、機体に取り付けられたカメラで写された機外の様子がモニターに映し出されていたのですが、なにせ夜間の雪雲の中。ライトに照らし出されるのは、機体に猛スピードでぶつかってくる白い雪のシャワーのみ。雪雲の濃密によって画面全体がぱっと白く明るくなったり暗くなったり。モニターが私のまん前にあったし、それなりに揺れたりもしたので、これは現実なのかそれともバーチャルリアリティーなのか良くわからないなと思いながらもしばらくの間、スリリングで非現実的な映像を楽しむことができました。

今自宅でこれを書いていますが、窓から見えるのは久しぶりの雪景色。近くの広場には、昨日子供たちが作ったのか、高さ1メートルもあろうかと思われる大きな雪だるまが青空のもとでぽつんと所在なげに立っているのが望めます。(六田知弘) - 2010.01.27 石の波間で

崩壊して石のブロックが山のように積み重なったカンボジアの遺跡の写真のテストプリントを、ここのところ続けてやっています。

これだけ膨大な量の石を見ていると、ほんとうに大海原の石の波間をひとり必死で泳いでいるような気分です。

溺れてしまわないよう気をつけなけながら、何かそこで見出すことができればと思っています。 (六田知弘)- 2010.01.20 クメール仏

暮れから1月半ばまで三越本店で開催されていたアンコールワット展には、無料で入場できるカードがあったので、私はなんと4度も足を運んでしまいました。以前も日本に来たことのあるあの私の大好きなジャヤバルマン7世の頭部やその亡き王妃をモデルにしたといわれるプラジュニャーパーラミタ、そして、三島由紀夫の戯曲にも出てくるライ王とも閻魔大王ヤマ天ともいわれる大像などの非常に有名な彫刻とともに、上智大学アンコール遺跡調査団が発掘したバンテアイ・クデイ出土のものなど、結構充実した展示内容でした。

ただ、会場が狭いせいか、図録に載っていても展示されていないものもいくつかあったことと、以前日本で見たのと同じ作品が多すぎたこと、そして彫刻に当てるライティングが腹立たしいほどひどかったことが残念だったのですけれど・・・。

でも、石像が主だったのでガラス越しではなくて極めて近くまで近づいてそのディテールや背部も見ることができ、同じ時代の同じ様式のものでもその砂岩の石質が思ったより多様だということ(もちろん同じ石質でも仕上げによっても随分印象が違います。)、風化や経年変化の状態もまちまちであること。そして彫刻の技術的レベルもピンからキリまであることなど、いろいろと勉強させてもらいました。

それにしても、仏教を興隆させたあのジャヤバルマン7世の時代(バイヨン期)のロケシュヴァラ(観音菩薩)やプラジュニャーパーラミタそしてナーガ上の仏陀の、瞑想するように、あるいは思い悩むかのように目を閉じた尊顔の、口元にうかべる微笑みはなんなんでしょう。ロケシュヴァラはジャヤヴァルマン7世を、そしてプラジャニャーパーラミタは若くしてなくなった王妃に似せて作られたといわれています。チャム軍との戦いにあけくれ、クメールの領土を最大まで広げたジャヤヴァルマン7世は数しれないほどの巨大な仏教寺院を次々と建立しました。そして、それにより国力が逆に衰退したのだといわれるほどです。また、王妃ジャヤラージャデーヴィーは、王の勝利を祈願して仏教の修行に身を焦がし、戒律遵守のためにやせ衰えて、王の凱旋後の戴冠式の直後に亡くなったのだとされています。ジャヤヴァルマン7世にとって仏教とはなんだったのか。そして、なぜ仏の顔を自分の顔に似せてつくらせたのか。私はぼんやりと考えながら王や王妃の肖像でもある仏たちの尊顔を人ごみにまぎれながら仰ぎ見ていました。 (六田知弘)- 2010.01.13 モノの波動の記録

-

ここのところ毎日のように、昨年末から今年初めにかけて撮ったカンボジアと吉野の写真の整理をしています。

撮影していたときのことを思い浮かべながら数千枚を越える画像を見続けているうちに、両者に対する私のスタンスが結構似ているなと思いました。

上手く言葉では言い表すことができないのですが、人間と自然、そしてそこに時間という触媒のようなものが加わって反応し、そこに新たな性質を持ったモノが生じる。そのモノからは独特の匂いというか、気配というか、ある一定の波長を持った波動のようなもの発せられる。私はその波動のなかに一つの受信機となって身を置き、そこから受け取ったものをカメラによって記録する。

これを少し意識して続けてみようと思います。(六田知弘) - 2010.01.06 大和の正月

-

年末から年始にかけて、帰省を兼ねて奈良県南部と吉野地方を撮りました。

1月5日は風花が舞い、時おり強風が吹く寒い一日でしたが、ほかはいかにも正月といった穏やかな日和でした。

大和は私の原点。

写真を始めたときから撮り続けているテーマですが、逆に原点ゆえにそう易々とそのコアまでは掴まえさせてはくれません。

木の枝いっぱいにぶらさがった渋柿を苦々しく思いながらもレンズを向けています。

しかしこのままだらだらと撮っていてもどうにもならないので、2~3年のうちにはひとつまとめるつもりでやってみようと思っています。

2010年。よい年になりますように。(六田知弘)