トピックス

写真家・六田知弘の近況 2015

展覧会や出版物、イベントの告知や六田知弘の近況報告を随時掲載していきます(毎週金曜日更新)。

過去のアーカイブ

- 2015.12.25 台湾のクリスマスイヴ

今日はクリスマスイヴ。台北郊外の山間部の町、烏来(ウーライ)の宿にいます。28日にある故宮博物院の南院のオープニング記念式典に参加するために台湾に来たのですが、どうせなら写真も撮ろうとちょっと早めに来ました。

台湾は6~7年ぶりですが、その変容ぶりには驚きます。昨年訪れた韓国もそうですが、アジアの国々は急速に発展し、既にその生活は日本を追い越しているのではと感じるほどです。円安のせいもあるでしょうが、物価も日本より高く、私のような貧乏旅行者には正直ちょっとキツイです。

日本からはセーターの上にジャケットを着て来たのですが、さすがにこちらは暖かく、雨のしょぼ降る中を汗をかきつつようやくたどり着いた宿の風呂はありがたい。電気を消して湯船に浸かりながら、曇ったガラス越しに見るクリスマスのイルミネーションは日本のどこかにいる様で、台湾独特のあの匂いに引かれて来た私にはちょっと落ち着かない気もしています。明日はカメラを持って烏来の町を歩いてみようと思います。

考えてみるとこれが今年最後のトピックスになります。

今年は私にとっては心身ともにかなりキツイ一年でしたが12月半ばにきてようやくそこからも抜け出られたように思えます。来年は海外での複数の写真展もあり、写真集の出版の予定もあります。そしていよいよ還暦を迎えますが、新たなエネルギーを得て、写真を撮り続けたいものと思っています。

どうぞみなさん、良いお年をお迎えください。(六田知弘)- 2015.12.17 ウメ ありがとう

15年半生活を共にした愛犬「ウメ」が、死にました。安らかな最期でした。

時は否応なく流れ続けます。(そして、自分が年をとったせいか、最近とくにその流速が増してきたように感じられます。)

この無限の時空を内包する大宇宙のなかで、一瞬の出会いと別れが無限に繰り返されます。「ウメ」という現象と「私」という現象がこの大宇宙のなかで出会えたということはある意味「奇跡」というべきことでしょう。(この世の中のすべてのものは、複雑にからみあった奇跡の連続の束のようなもので成り立っていて、それが常に変化し続けているように私には思えます。)

今はただ、こうした出会いをつくってくれた「何か」にこころより感謝します。

そして、ウメちゃん、ありがとう。また、どこかで別のかたちで会いましょう。(六田知弘)- 2015.12.11 輝くコンクリート壁

久々に晴れた日。仕事場の建物の前にあるコンクリート壁が、狭い屋根の隙間から漏れ入ってきた初冬の日光に照らされて、輝いて見えました。わずかな凸凹に光が鋭く切り込んで、斜に長く影を引いています。慌ててスマホを取り出してシャッターを押す事5回で、瞬く間に全体が影に埋もれてしまいました。(六田知弘)

- 2015.12.04 初冬の福島

-

3日間、福島に行ってきました。

郡山でレンタカーを借りて、三春、田村、川俣、飯野、飯館、南相馬、川内などを巡りました。

東京より2週間ほど冬の訪れが早いようで、ほとんどの木々の葉はすでに落ちていました。天気はよかったのですが、風は冷たくシャッターを押す指先が凍えてくるので、国道沿いのホームセンターで軍手を買って撮影を続けました。

今の私が、福島で何が撮れるか私自身わかりません。全く何も捉えられないままで終わるかもしれません。しかし、どう撮ったらいいのか分からなくても、先ず身を動かしてその場にたち、五感をひらいて被写体が発するものを感じとり、それにレンズを向けてシャッターを押し続ける。これが私の仕事だと思っています。(六田知弘) - 2015.11.27 白い椿

高幡不動の裏山の道に椿の花が落ちる季節がめぐって来ました。高幡不動の上に住んで20年、駅へ向かうのにいつもこの道を使います。この2-3日急に冷えこみ、木の葉も風に舞いながらしきりに降り積もり、道の地肌を完全に隠してしまっています。その上にポツリ、ポツリと白い椿の花。毎年のように私はそれにレンズを向けます。

この白い椿を撮っていて、先日亡くなったという原 節子さんの、あの不思議な微笑みを思い浮かべました。(六田知弘)- 2015.11.20 福島県へ

-

福島に行ってきました。三春にお住いの禅宗の僧侶でもある作家の玄侑宗久さんにお会いするために。紙を使った(驚くべき)作品を作られる造形作家の奥様も交えて、それぞれの創作活動について語り合い、とても楽しい時間を過ごす事が出来ました。

その前日は、三春の隣町の田村市をカメラを持って回りました。町のあちこちで除染作業をしている人達を見かけ、また仮設住宅もそこここにありました。この辺りの仮設住宅に住む人達は、津波の被害者というより、放射能に自宅が汚染されて、帰るに帰れない人達なのでしょう。あちこちで重機の音が聞こえてきます。その音を聞きながら、色づいた木やキノコの生えた地面の写真を撮りました。天気が悪かったせいもあるかもしれませんが、撮りながら、心がどんどん塞いていきます。放射能は目に見えません。見えないものを写真に撮ることはできません。さてこれにどのように向き合うのか。中途半端な関わり方は許されません。(六田知弘) - 2015.11.13 若林 奮の図録

-

もう25年も前になりますが、私が町田市に住んでいた頃、近くの町田市立国際版画美術館で見た「若林奮」(わかばやし いさむ)展を見た時のことをどういうわけか今年の9月頃に、ふと思い出しました。そのなかでも特に「境川の氾濫」という版画のシリーズが当時の私にはよほど印象的だったのでしょう。

作品がどういうものだったのか記憶が朧げになりつつあるなかで、そのタイトルだけは頭からはなれません。それで、ふと思いついて、その時の図録が手にはいらないかと思い、Amazonなどをあたってみたのですが、なかなか見当たらず、古書店が協同で運営するサイトでやっと一冊、大阪の古本屋さんが扱っている事を知って、早速取り寄せてみました。

ページを繰ってみたところ、「境川の氾濫」というシリーズは確かにそのなかにあるのですが、どうも昔に見た時の印象がよみがえってきませんでした。そして、そのままその図録は他の画集などと一緒にまぎれてしまっていました。

そして、今日、突然私の携帯に見知らぬところから電話がかかってきました。その電話は、大阪の古本屋さんからで、若林奮の図録の代金振込の請求でした。届いて直ぐに振り込んだと思っていたところが、実は忘れていたのです。慌てて銀行に行って振り込みました。

そんな事があって、帰宅後、その図録を改めて開いてみて驚きました。ぐいぐいとその作品に引っ張り込まれました。なんという吸引力。

印刷物ではなく、25年前に見たオリジナルの作品をどこかでふたたび見る事ができないものか。何か私が今、自分の写真制作の中で求めているものの導きになるものが若林の作品から得られるように思うのです。 (六田知弘) - 2015.11.06 撮影の旅からもどり

スペイン、イタリアでの撮影の旅からもどって1週間。いつものように時差ぼけに悩まされてはいますが、元気です。やっぱり私には、いろいろな世事からはなれて写真を撮る事に集中する時間を持つことが、なによりもの薬になるようです。

さてこれから東京大田区の洗足池にある「ギャラリー古今」で開催中の私の写真展「壁」の会場に向かうところです。この写真展も残すところ今日、明日、明後日(11月6、7、8日)のあと3日です。まだご覧いただいていない方は、是非おいでください。白い壁面に様々な色の「壁」の写真が、まるで、実際の壁を切り取ってきたかのように三階まで掛かっています。画像や印刷物では、絶対にわからない、表面を手でさわると、でこぼこしていて壁の色が手につくかとおもわれるようなリアルな質感を楽しんでいただければと思います。

三日間は、午後2時から6時まで私も在廊しております。だまされたと思って是非おいでください。お楽しみいただけることを保証します。(六田知弘)- 2015.10.29 ヒースローから

-

スペインそして、ローマでの撮影を終え、ロンドンのヒースロー空港で東京行きの飛行機待ちをしています。

今回は、十数年前にフィルムで撮影したカタルーニャ地方のロマネスクの聖堂を再び訪れて、デジタルカメラで撮影し直すということだけを決めて出かけました。しかし、カタルーニャから遠く離れたサント・ドミンゴ・デ・シロス修道院も訪ね、そのうえ全く予定外のローマにも足を伸ばしました。

偶然も重なって、予定外の思いがけない素晴らしいものにいくつも出会い、撮影することができました。(特に、ローマ郊外のティボリにある小さな聖堂サン・シルヴェストロ教会は自分は何かに導かれてここに来ているのか、と思ってしまうほど印象的な出会いでした。)

今年初めての海外でしたが、撮影しながら自分の魂が久しぶりに喜びに震えているのを感じました。

撮影したデータを無事に仕事場の自分のハードディスクに移すまで、あと十数時間です。(六田知弘) - 2015.10.23 シロス再び

今、スペインのサント・ドミンゴ・デ・シロス修道院のすぐ横にある宿でこれを書いています。

シロス修道院は私のロマネスクの原点ともいえるところで、15年前とその翌年にこちらに1週間ほど滞在して撮影し、それをまとめて「シトーの廻廊」という名で写真展をしました。それが私のロマネスクの最初の仕事です。

今日は、カタルーニャ地方のビックという町から、延々西へ500km、レンタカーで約7時間かかって、やっとの思いで午後の廻廊公開の時間に間に合いました。十数年ぶりのシロスの廻廊は、中庭の植栽が整備されたほかは、ほとんど変わりなく、秋の午後の光に満たされていました。その光があまりにも素晴らしかったために、また、1時間半という限られた時間のために、そして、ここに向かう時から(久しぶりの)ハイテンションであったがために、私は、廻廊の空間に入ると同時に、感慨に浸る暇もなくカメラをとりだし、柱頭彫刻やパネルのレリーフに向かってただひたすらシャッターをきり続けました。

6時の閉門時間がきて、外に出ようとした時、見覚えのある、廻廊見学の受付をしていた修道僧が、教会の門は開いているので中に入れる、と教えてくれたので、隣接する教会の木製のドアを押してはいりました。

内部にはだれもいません。電灯も蝋燭もともっていないため、もうかなり暗くて、祭壇の磔刑のキリスト像がドームの上に開いた小さな窓から射し入るやわらかな光を受けて浮かんで見えました。私は、身廊の中央に立ち、しばらく佇んでいると、外の小鳥のさえずりが時折聞こえるだけで、あとは怖いほどの静けさです。その空間がわたしを包み込みます。空気の質量を感じます。そうこうしているうちに私は、30cmほど床面から浮き上がったような奇妙な感覚にとらわれました。(この感覚はシトー会の教会を撮っているときに時々感じることがありました。)涙があふれ出ました。

明日もう一度、今度は少し落ち着いて、廻廊を撮ろうと思います。(六田知弘)- 2015.10.16 写真展「壁」が始まります。

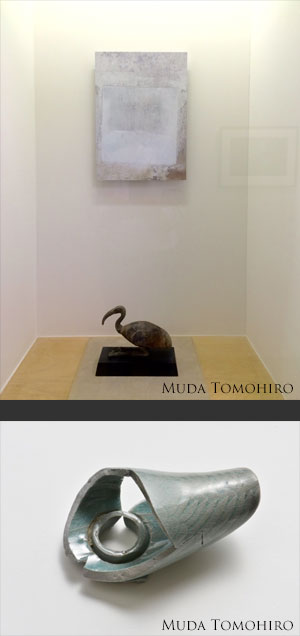

10月16日(金)から写真展「壁」が東京大田区の「ギャラリー古今」で始まります。もう15年も前から撮り続けている「壁の記憶」シリーズの続編です。(以前発表したものも含まれますが) 今回は、ギャラリーの意向もあってその壁の作品と古美術品をあわせての展示もこころみました。これまでとちょっと違った空間をお楽しみいただければと思います。

なお、このギャラリーは洗足池医院という医療機関に併設されているために、開廊は金、土、日の午後2時から6時までということになっていますので、どうぞご注意を!

私は、10月19日から29日までスペインに撮影に行きますので、10月23、24、25日は会場におりませんが、そのほかの開廊日は居る予定です。皆様のご来場をおまちしております。 それと、前々回にもお知らせしましたが、今、大阪市立東洋陶磁美術館で開催中の「新発見の高麗青磁—韓国水中考古学成果展」は高麗青磁の美しい陶片もたくさんあります。例えば水鳥の尾っぽの部分の陶片などは、その釉調といい、色といい、線刻といい、引き込まれそうに美しいものです。是非、見に行かれる事をお勧めします。

それでは次回はスペインから。(六田知弘)- 2015.10.09 高鴨神社

「風」を撮りに私の故郷奈良県御所市の「風の森」に行きました。「風の森」という名前は、まるでアニメにでてくる地名のようですが、昔からある実際の地名で、御所市とその南の五條市のちょうど境のところにあり、葛城山と金剛山とが接する位置にあたります。子供の頃、母の実家のある五條に行くときにここをいつも通るのですが、「風の森」という響きが何か特別な場所のように感じられたのを憶えています。

葛城山と金剛山の接するところは水越峠と言いますが、そこを大阪側から奈良県側に風が吹き抜け、その麓に特に風が集まる場所があって、そこに森があったから「風の森」という地名ができたのかもしれません。しかし、今はそこには特に大きな森がある訳ではありません。近くにある森といえば高鴨神社という日本最古級の神社があり、その森くらいでしょう。

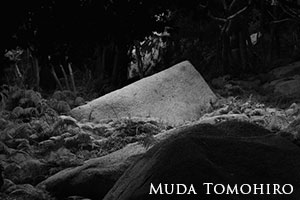

高鴨神社にはよく行きますが、今回はいつもに増してそこの空気が心身に浸みました。風はほとんどありませんでしたが、空気の流れのようなものを感じました。わずかに色づき始めた紅葉の向こうの池面は夕空を映し、風とも言えない流れがその上をわたっていきました。

10月16日(金)から11月8日(日)までの金、土、日曜日に大田区の洗足池にあるギャラリー古今で写真展「壁」を開催します。壁のシリーズは2004年から続いていますが、今回のものはその続編です。これまでのローマやサンティアゴ・デ・コンポステラで撮ったものに加え、ベネチアや東京で撮ったものも展示しています。

印刷物ではなかなか表現し得ない、オリジナルプリントの写真とは思えないような質感描写を是非ご覧いただきたいです。

くれぐれも、休廊日の月、火、水、木にはおいでになりませんように。

10月16日(金)の18時からささやかなレセプションをします。どなた様もご遠慮なくおいでくださいますように。お待ちいたしております。

なお、私は16、17、18 と30、31、1そして11月6、7、8はギャラリーに居る予定です。(六田知弘)- 2015.10.02 海から出てきた怪獣

写真の怪物、何だと思いますか? すぐお分かりの方は相当の鑑識眼をお持ちの方だとお見受けします。

これは、韓国の海中から引き上げられた高麗青磁の香炉の蓋の装飾です。まるでゴジラのような怖い目と牙の生えた大きな口、そして一角のような鼻。両方の前肢には玉をもって、尾っぽをピンと立てています。一見怖いようですが、しばらく見ていると笑ってしまうような愛嬌も備えています。

これは、去年、私が韓国の国立海洋文化財研究所で撮影したものですが、今まで類例がないので、何人かの古美術商や古美術愛好家の方は、「これだけを見せられると偽物だと思ってしまう」と苦笑されていました。私も最初に見た時は「何じゃこれ!!?」と思いました。でもこれは間違いなく本物。今、大阪の市立東洋陶磁美術館で開催されている「新発見の高麗青磁—韓国水中考古学成果展」に出品されています。

この他にも、同館所蔵のあの有名な童女の水滴とそっくりな顔の破片や今までにあまり知られていない高麗青磁の資料が目白押し。一見の価値ありです。(六田知弘)- 2015.09.25 月光菩薩

-

写真展「地/空ノ貌」もおかげさまで無事終わりました。ありがとうございました。

終わって早速、奈良国立博物館で開催中の「白鳳展」を見てきました。子供の頃からなれ親しんできた飛鳥、白鳳の世界につよい懐かしさを感じました。まさにこれらの仏像たちが生まれた土地「大和」に自分も生まれ育ったことにあらためて気づいた感じがします。

なかでも薬師寺の月光菩薩像。見上げていると、目に涙がにじんできました。あのやわらかな上腕のまろみに幼い頃の私は無意識のうちに引きつけられていた。遠い記憶がよみがえってきたようです。(六田知弘) - 2015.09.18 街路樹の影

都内のあるレストランで食事をしました。道路に面した半地下で、小さいけれど落ち着いた、隠れ家のようなお店です。席に着くと私の正面の壁面には大きな磨りガラスがはめられてあり、そこにオレンジ色の外灯によってつくられた街路樹の影が映っていました。枝葉が風に揺れてピントがあったり外れたり。それを話の合間に見ているとなんだかローマのテヴェレ河畔のレストランにいる様な気分になってきました。(六田知弘)

- 2015.09.11 「曜変天目」と「柴門新月図」

-

サントリー美術館で開催されている大阪の藤田美術館所蔵品の展覧会を見に行きました。藤田美術館は驚くべきレベルの古美術品を所蔵していますが、私の一番のお目当ては、展覧会の看板にもなっている「曜変天目茶碗」と学生の頃からから室町水墨画のなかで私が最も好きな「柴門新月図」です。両方とも1~2度 藤田美術館で見た事はあるのですが、館内の照明が暗すぎてよく見えなかったのが残念でした。しかし今回はよく考えられた明るいライトのもとで、じっくりと見る事ができました。

現在日本にある3つの曜変天目(全て国宝)のなかで、もっとも人気が高いのは「稲葉天目」ですが、私にとってはずっと前から藤田のものが一番でした。そして今回あらためて明るいライトの下で見て、それを確信したわけです。どういうように好きなのか、なかなか言葉にするのは難しいのですが、敢えて言えばこういう虹彩につつまれた宇宙ならそちらに吸い込まれてそのまま永遠に帰れなくなったとしてもいい、そう感じるのです。見込に走る帯状のオーロラのような虹彩の美しさは言うまでもないのですが、見込の底、いわゆる鏡の周縁部にある深い青紫の鈍色に輝く部分に吸い込まれるような感覚におそわれます。それが少しも怖くなく,かえって深い安らぎのようなものを感じます。 そして、もうひとつのお目当てである「柴門新月図(さいもんしんげつず)」です。

唐の詩人 杜甫が、訪ねてきた友人を門前で見送る場面で、彼らの背後には川が流れ、その後ろの丘には竹やぶが煙り、白い月が雲間に浮かんでいます。

この絵の前に立っていると、これまた宇宙を感じます。シャーーーーという地球の自転のような音が聞こえ、それが川音や、風が竹やぶを揺する音、虫の音、そして微かに聞こえる人の話し声とも重なって、共鳴しあい、それがひとつの波動となって私に伝わってきます。その波動が私を揺さぶって、ふと気がつくと自分もこの絵の中に入っていて、画中の人になってしまっているのです。

こんな写真を撮りたいものです。

9月20日まで、写真展「地/空ノ貌」開催しています。

私は、土日の午後には必ず会場におります。また9月13日(日)の午後2時からギャラリートークをします。お立ち寄りをお待ちしています。(六田知弘) - 2015.09.04 写真展「地/空ノ貌」がはじまります。

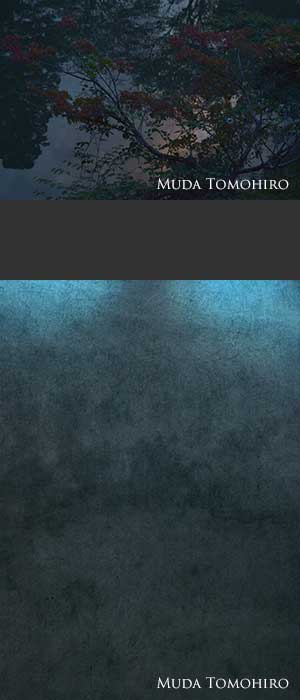

9月5日から写真家 六田知弘展「地/空ノ貌」が始まります。

展示する作品は2010年以降、今年の5月頃までに国内外で撮った膨大な数の写真のなかから「地/空ノ貌」というテーマに沿って選んだものです。

選ぶのは、結構たいへんでした。こういう抽象的なテーマについては、展示に関わった何人ものひとたちそれぞれの捉え方があるわけですから。でもなんとかまとまったように思います。

いずれにせよ、これらの写真を撮ったのは、まちがいなく私 六田知弘であるわけですので、写真の中に、望む望まざるに関わらずその時の私の何かが写り込みます。それを見る人が感じるか感じないか、共鳴するか拒絶するか、それは私にはわかりませんし、もちろん見る人の自由でもあるわけです。正直、写真展をするときにはいつも緊張します。これは私にとってはある意味で自分の裸の姿を人前にさらしているようなものなのですから。

今回の展覧会用に作ったタブロイドの巻頭に岡本小百合さんが文を寄せてくれました。その後半部分にはこうあります。

物象を“色”と、“色”の本性を“空”と呼び、

“色”が“空”を示唆して閃く刹那の表情を、「貌」と呼ぶ。

呼びながら写真家は、「貌」との邂逅を求め、

半ば憑かれたように世界を彷徨い続ける。

『地/空ノ貌』は、写真家 六田知弘と地・空の「貌」との、

緊密な交接の記憶である。

(そんなところまで人様に見られるなんて ああ、恥ずかしい・・・!)

土日は必ず会場にいる予定です。その他の日でもできるだけいるようにしますので、見かけたらどうぞお気軽にお声かけください。

皆様のご来場をお待ちいたしております。(六田知弘)- 2015.08.28 創造の泉

ここのところ台風のせいもあってかだいぶ涼しくなりました。

窓を開けて夜風にあたりながらクレーの画集を見ていると、本当に羨ましくなります。彼はこんこんと湧く創造の泉を見つけました。

私にもその水の匂いを微かにではありますが感じる事ができます。しかし、近くにあるはずなのにそこまでなかなかたどり着けない。限られた時間の中で焦りはないとはいえませんが、いつかその水で喉を潤す時が来ると信じて山の中を歩き続けるしかありません。

でもきっと見つかります。地図にもない、誰一人としていないアイルランドの山中で、道に迷ってもうこのまま自分は死ぬのではないかと思うほど不安に駆られ、へとへとになって歩きまわった末に、西日に照らされた地面の岩肌に数千年前に彫られた幾何学文様を見つけたときのように。(六田知弘)- 2015.08.21 2つの展覧会

今、10月に開催予定の写真展「壁」の大型プリントをしている最中です。

ここのところ写真展が続きますが、皆さんお時間のあるときにお立ち寄りいただければ嬉しいです。

9月5日からは東京 京橋の加島美術で「地・空ノ貌」を開催します。昨年に「水ノ貌」という展覧会をしましたが、今回はそれの続編です。

仏教でいうところの森羅万象を形作る五大原素「地水火風空」のうちの「地と空」と繋がると思われるものを今まで撮りためてきたものから抽出して構成しました。

9月5日から9月20日までの期間中、私は少なくとも土日はギャラリーにいる予定です。その他の日でもご連絡いただければ可能な限り会場に行きますので是非お立ち寄り下さい。

それともう一つ、8月29日から東京 日本橋の三井記念美術館で開催される「蔵王権現と修験の至宝」展の一画に私が撮った「OKUGAKE」からの写真13枚が展示されます。展覧会の趣旨に合わせた写真の構成ですので、大峰奥駆の行の様子が中心となっています。

二つは一見、違うものに見えますが、撮影した私にとっては同じもの。こちらも是非お立ち寄り下さい。(六田知弘)- 2015.08.15 ロマネスクの写真整理

9月の写真展のプリントも終わったのでこれまで撮りためてきたロマネスクの整理をしています。ここ10年ほどのデジタルカメラで撮ったデータはもとより、その前に撮っていたネガカラーのフィルムも引っ張りだしてきてせっせとスキャニングもしています。それはあまりにも膨大な量で(10万カット近くはあるでしょう。)これを本当にまとめきれるのか心配になってくるほどです。でも,撮ったままで埋もれさせてしまうのには惜しいものも結構な数があるので、丁寧に拾い上げていかねばと思っています。

フランス、スペイン、イタリア、そしてイギリスなどで撮ったものですが、よく廻ったものだと自分でも感心してしまいます。

写真を見ていると、それを撮ったその時に感じていた匂いや風、鳥の声、蜂の羽音、そしてファインダーを覗いている自分の息づかいまでも鮮明に思い出されるものもある反面、自分が撮ったという事実をも完全に忘れているものもあります。この差はどこからくるのでしょう。

おそらく対象に対する自分の興味の有り様やそれと関係して生じる集中力の差からくるものだと思いますが、いずれにせよ写真には、好む好まざるにかかわらず、その時の自分の姿が写り込んでしまう鏡のような作用があるようです。対象に対して、何を見、何を感じ、そして何を思ったのか。意識したものだけではなく、潜在意識、あるいは無意識といわれるものまで写ってきてしまうおそろしい鏡でもあるようです。(六田知弘)- 2015.08.08 刀鍛冶の炎

栃木県馬頭町に住む刀匠 高野和也さんの鍛錬所に撮影をさせてもらいに行きました。 刀の折返し鍛錬の時の炎を集中的に撮ったのですが、とにかく熱かった。普段は夏場には刀の鍛錬はしないとのことですが、特別にしていただいたようで、本当に感謝です。

気温は35度に達し、その上に炎の斜め上、数十センチの距離からの撮影ですので、ほとんど火傷状態です。撮影中は熱中症にならないよう水を飲み続けましたが、それでもめまいがして意識が朦朧としてきます。顔が今も少しひりひりとします。

火は水と同じく一定の形はありません。ですので、撮影している私にもその形が見えているわけではなく、よく見えないままで、シャッターを押し続けます。そのなかかで写ってくるもの、自分が意識化する前に写ってきてしまうもの。それを撮るのが今は面白い。撮ったものをまだ詳細には見ていませんが、どんなものが写ってきてくれているのか楽しみです。

有形無形、有相無相,有象無象、つまり森羅万象の「貌」をカメラで撮っていければと思っています。

9月5日(土)から9月20日(日)まで東京 京橋の加島美術で写真展「地/空ノ貌」を開催します。

また、8月29日(土)から11月3日(火・祝)まで東京 日本橋の三井記念美術館で開催される「蔵王権現と修験の秘宝」展の一画に私が撮った「大峯奥駈」の写真13点が展示されます。

お近くにお出でのときには、是非お立ち寄りください。(六田知弘)- 2015.07.31 7月も終わり

気がつけば7月も末日。明日から8月に突入です。小学生の頃は夏休みももう五分の一過ぎてしまったかと、過ぎ去った10日を惜しむように思い、これからはじまる残り30回の一日一日をどのように過ごそうかと胸ふくらませたものですが、今は光陰矢の如し、一日も一月も一年も実感としてはそんなに変わらなく感じてしまいます。

9月5日から始まる写真展「地・空ノ貌」の大型プリントをするために都心部に出る電車の中で、良寛についてスマホで見ていると「草庵雪夜作」という漢詩が出てきました。私には書の良さなどわかりませんが、その字にはとても惹かれました。実物を見たいと思いました。詩の内容もなんとなくではありますが、分かる歳に私も近づきつつあるようです。(六田知弘)

草庵雪夜作 良寛

回首七十有餘年

人間是非飽看破

往来跡幽深夜雪

一炷線香古匆下

- 2015.07.24 前鬼・後鬼

役行者(えんのぎょうじゃ)に仕える前鬼・後鬼(ぜんき・ごき)のうちの後鬼が私の仕事場にいると数回前のトピックスに書きましたが、本当に偶然とは思えないような事がいくつも重なって、今度はその前鬼と後鬼がそろって私の元に来ました。実はこの二人の鬼はもう20年も前に奈良の骨董屋さんで会っていて、ずっと気になっていたのです。それがご縁があって私のところに来てくれました。

その二日後、ちょうど母が奈良の実家に帰るので、母を送りがてら役行者の生誕地奈良県の御所(ごせ)と役行者が最初に行をして修験道を開いた大和の葛城山に彼らも連れて行きました。以前にも書きましたがそこは私の故郷でもあります。

そして、そこからちょっと足をのばして和歌山県にはいり、これはたまたまですが、もうひとつの葛城山にも行きました。(そこは和歌山県ではなく大阪府になるようですが、こんな近くに同じ名前の山があるのは不思議です。)奈良県の葛城山は私のふるさとなので数えきれないぐらい登りましたが、こちらの葛城山は初めてです。その頂上には葛城神社という小さな神社があり、その説明書きによるとやはりこの葛城山も役行者が開いたとありました。

前鬼・後鬼は私の元に来るにあたって、よっぽど自分たちの原点を再確認してみたかったのでしょう。私はこちらの葛城山に行く予定はなく、車を走らせていて偶然見つけた「葛城山頂13km」という標識にひかれるように従っただけですから。

山を車で下りてくる途中、役行者が法力で葛城山から吉野の大峯山に橋を架けようとしたという伝説をふと思い出させるような見事な虹にであいました。 (六田知弘)- 2015.07.17 「安保法案」

-

「安保法案」衆議院を通過しました。ついに一線を越えてしまいました。自分たちが選んだ議員によって議決されたのだから自分たちの責任であるのは間違いありません。

お腹の中に重金属の塊を入れられたような気分です。(六田知弘) - 2015.07.10 十一面観音

縁あって十一面観音の坐像が我が家に来ました。十一面観音の坐像はめずらしく、一本の木で彫ってあって、どことなく神像のような雰囲気を漂わせています。虫に食われ、朽ちかけていて、向かって左には縦に亀裂がはしっています。それでもお顔の表情はよく残っていて、半眼で穏やかな笑みをたたえています。

奈良の実家から東京の私の家に来ている母が、ここのところ毎日のように「家にある仏壇を放っておくわけにはいかないからもう帰る」と言って出て行こうとして、私たちを困らせます。

母は奈良に居るときは毎日仏壇の前に座ってお経を唱えます。歳をとって、最近はもの忘れがいちだんとすすんだ母ですが、お経だけは、本当に驚くほど澱みなくでてきます。

そこで、思いついて、母が寝ている部屋の片隅の小さな折りたたみ式のテーブルの上に十一面観音を置いて即席の仏壇のようなものをつくってみました。背景には、去年撮った皆既月食の写真を和紙にプリントしたものを垂らしました。

母をそこに連れてきて、これがうちの仏壇だよ、というと、何も言わずにその前に座って、手を合わし、奈良の家の仏壇の前と同じようにお経を唱え始めました。いつものようにすらすらとよどみなく。私も実家に居るときと同じく脇に座って手を合わせました。(六田知弘)- 2015.07.03 ガクアジサイ

まだ明るいうちに高幡不動の駅に着いて、雨もあがったので、お不動さんの裏山を通って家に帰ることにしました。いつも駅に向かうときは裏山を通って下りるのですが、逆に帰路に通るのは久しぶりです。6月中はアジサイ祭りで、大変な人でにぎわいましたが、7月に入って盛りもすぎて、枯れた花はきれいに切り落とされ、ちょっとさみしくなりました。それでもところどころにまだ遅咲きのものがかたまって咲いています。7時近くになり薄暗くなった山には私以外誰一人としていません。周辺を縁取るように丸く萼(がく)をつけたガクアジサイが二つくっつき、残光を受けて8の字を描くように鈍く輝いていました。(六田知弘)

- 2015.06.29 老母と老犬と玉虫の羽

9月に予定している写真展「地・空ノ貌」のサンプルプリントを作る作業の合間に母と犬をつれて、自宅に隣接する広場に散歩に出かけました。

梅雨の曇り空の下、広場には我々以外誰もいなかったので犬のウメを広場の真ん中辺りで放してやりました。ウメは、もうすっかり年老いて今は耳も聞こえず、眼もほとんど見えないようで、動きはきわめて緩慢です。最初はしばらく後ろ足を折って座ったまま動こうとしなかったのですが、そのうちに立ち上がり、歩きだしました。ゆっくりと直径15メートルほどの円を描いて時計回りに一周し、私の目の前を通過して、そのまま再び同じコースをたどりもう一周して、再び私の目の前を通過してさらにもう一周。ウメはなんでこういう動きをするのかわかりませんが、知らぬふりをしながらも私の目の前を必ず通っていくのが、私にはなんとも嬉しく思えました。

目を上げると、これまた年老いた母が、ウメよりさらに大きな円を描きながら、ウメとは逆の反時計回りにゆっくりと野の花を摘みながら歩いています。近くの梢からは中国からの外来鳥であるガビチョウの可憐な(可憐すぎる?)鳴き声が聞こえてきます。

20分ほどそんなぼんやりとした時間を楽しんだ後、家に帰る道端できらりと光るものが目に入りました。もしやと思って近づいてみるとそれは玉虫の羽でした。掌にのせて光のあたる角度を変えると赤や青、緑に鮮やかに輝きます。この辺りで玉虫を見かけたのは、息子が幼稚園に行っていた頃に一匹見つけた事があったのですが、それ以来のことです。まだいたのですね。ここにも。(六田知弘)- 2015.06.19 片付け

田舎から母が来るので、何年も使っていない部屋を片付けていたら、驚くべきものがいくつも出てきました。2センチほどの息子を宿した妻の腹部エコーの紙片。私がヒマラヤのシェルパの村で暮らしていた時に後に妻になる人から受け取ったエアーメールの束。今はまったく使わない大型カメラ用のフィルムホルダー。息子が小学一年生の頃に画用紙に描いた4コマ漫画など・・・。そして極め付きは、私が高校時代に描いた自画像です。これを見つけた時は驚きました。右肩に痙攣が走りました。「自分はあの時から全然変わっていない!」愕然としました。

でも、長年着ていた分厚い皮を脱ぎ捨てる時が間近に迫っている気がしています。(六田知弘)- 2015.06.12 後鬼のおばさん

前回のtopicsに少し登場してもらいましたが、都心部への仕事場の引越しの際に木彫の鬼も一緒についてきました。その鬼の事について少しお話しさせていただきます。

うちにいるのは修験の祖である役行者(えんのぎょうじゃ=役小角 えんのおづぬ)の二人の脇侍、前鬼・後鬼のうちの後鬼(ごき)です。二人の鬼は夫婦とされ、後鬼は妻のほうで、右手に徳利を持っています。中にはおそらくお酒が入っているのでしょうが、その酒は役行者がのむのでしょうか?(一方の前鬼は斧を持っています。)

それはさておき、私は役行者に少なからずご縁があります。なんと私は役行者と同郷なのです。役行者は奈良時代の終わりに奈良県の御所(ごせ)の茅原にある吉祥草寺というところで生まれたとされています。幼い頃、私はその吉祥草寺の境内でよく遊びました。その頃からお寺には「役行者生誕の地」という看板があったので、このお堂の縁の下でエンノギョウジャさんは生まれたのだなと独りガテンしていた記憶があります。吉祥草寺で山伏たちによって執り行われる小正月の大とんどにも毎年行くのが楽しみでした。御所の町の背後には役行者が最初に修験の道を開いた葛城山があり、私は夏になるとそこで毎日のように昆虫採集に没頭したものです。

そんな役行者の付き人である後鬼が私の身近に来てくてたというのはなんとも不思議なご縁があるように思われます。パソコンの横に置いて毎日見るともなしに見ていると、ズングリしてイカツイ顔の鬼にもなんだか親しみがでて優しい存在に思えてきます。もしかしたらあの後鬼は私と遠い血縁関係のあるおばさんで、私を守護するために時空を超えてはるばると来てくれたのかもしれません。(六田知弘)- 2015.06.05 仕事場

郊外にある自宅の近所から都心近くに仕事場を移しました。仕事場といっても大量の額やプリントが入った段ボール箱で風呂やトイレまで埋っていてほとんど倉庫状態です。そこになんとか残った二畳ほどのスペースに机二つとパソコンとプリンターをおいています。もちろんスタジオ的な撮影場所などはまったくありません。でもそれなりに落ち着けるので、仕事場に着いたら先ず40分ほどの瞑想をしています。

引っ越しするにあたり、必要最小限のものしか持ってくることができなかったのですが、どういう訳かちょっと目についた必要品以外の3点がついてきました。ブリューゲルの「雪の狩人」の複製ポスターと役行者に仕える後鬼の木彫と若き陶芸作家熊谷幸治さんの作品です。

この場所でこれからどのような仕事ができるのかわかりませんが、新たな風が吹き込んできてくれればと思っています。(六田知弘)- 2015.05.29 ムクドリとカラス

自宅近くの道路を歩いていたら、歩道の脇からピーピーピーと甲高い声が聞こえてきました。見ると体長10センチほどの鳥のヒナが、黄色いくちばしを大きく開いて鳴いていました。茶灰色の見た目にはあまりきれいとも言えないのが一羽。これはまず間違いなく巣からおちたのだと思い、上を見上げたのですが、ホームセンターの看板が見えるだけで、鳥の巣らしきものは見当たりませんでした。いずれにせよこんなととろにいると、いずれ車に潰されてしまうか、猫に食われてしまうと思い、どこか安全なところに連れて行ってやろうとあたりをすこし探し廻ったのですが、町の中にはそんな安全なところはありません。仕方なく、ヒナがいた場所に戻ろうとしてふと上を見上げると、ホームセンターの看板の上から一羽のムクドリらしい鳥が首を左右にせわしなく動かしながらこちらを見ています。親鳥です。そして、下を向くと、なんとヒナが二羽いるではありませんか。さっきは気づかなかっただけなのか、それとも新たに一羽落ちてきたのか。私はどうしたものかわからないまま、一羽づつ手にのせて、とりあえずアスファルトの歩道から横の植え込みに移動させるしか手だてがありませんでした。手にのせたヒナのぬくもりとちょっと尖った羽の骨の感じは忘れかけていた生き物の感触を私にあらためて思い起こさせました。(というか、実は偶然ですが、その二日ほど前に私は、なぜだか、鳥の体を両手で持った感触を白日夢のように思い出していたのですが。)そして、仕方なく二羽のヒナを路端の植え込みに残したまま、用を済ませに数百メートル離れた仕事場に行き、1時間ほどしてから道路伝いに戻ろうとしたとき、むこうから大きなカラスが口に何かを加えてこちらに向かってえらい勢いで飛んでくるのが見えました。カラスがくわえているのはあのヒナだという事はすぐわかりました。その後からカラスより二周りほど小さな鳥が追うように飛んでくるのが見えました。カラスは、私の頭上をかすめて、すぐ近くの電柱のてっぺんに一旦とまり、その後、道路の対面の電柱に移動しました。チーチーチーとけたたましく鳥の鳴き声が聞こえます。あのカラスにくわえられたひな鳥の声なのかと一瞬おもいましたが、よくみるとカラスがとまった電柱から5メートルほど離れた電線にムクドリらしき茶灰色の鳥が一羽、左右に首を振りながら鳴いています。あの親鳥にちがいありません。カラスはその電柱に1分程とまったあと、民家の屋根を越えて見えなくなりました。親鳥もその後を鳴きながら飛んでいきました。私は鳥たちが見えなくなったあとも、すれ違う多くの人々のなかで、しばらく向こうの空をながめていました。

それから300メートルほど離れた、ヒナがいたホームセンターの看板の下の植え込みを覗いてみたら、もう一羽のヒナも既に息絶えていました。

生き物たちの世界では、こうした事は日常茶飯事、特別な事ではないはずなのですが。まるで私もちょい役で出演した映画の一シーンのような非現実的な不思議な感覚を味わいました。(六田知弘)- 2015.05.22 合掌するということ

-

マインドフルネスはヨガと座禅の瞑想を基に、それを現代社会に適するようにアレンジしたものと言えると思います。私は最近それをはじめたのですが、そのなかでひとつの面白い発見がありました。

座った状態で、両手を前にだして、掌を上向けにし、指を広げ、まず右手から5本の指先にぐっと力をいれて緊張させた状態をしばらく続け、その時の指や掌の表裏に感じる感覚を観察します。そして今度は左の掌を同様に緊張させてその感覚を観察します。私の場合、そうすると必ず大きなボールのような弾力性のある球状のものが、左右それぞれの掌にのっているような感じがします。そして、その状態で両掌を向かい合わせて胸の前に持っていき、合わせる寸前のところで止めます。そうすると両掌の空間にまるで風船を挟んでいるような反撥力というか弾力を強く感じます。その感覚をしばらく味わった後、緊張を解いて静かに掌を合わせます。

初めてその動作をやった時、私の瞼にふいに涙がにじみました。これは全く思いもしなかったことで、私自身驚きました。そのとき私は、今まで知らなかった合掌するということ(ひいては祈るということ)のひとつの意味が私なりにですが、わかったように思えました。(六田知弘) - 2015.05.15 瞑想

-

一月ほど前から毎日一回は瞑想をする時間を作っています。マインドフルネスというヨガと座禅を組み合わせて現代社会に合うようにアレンジしたものが、偶然見たテレビで紹介されていて、興味を持って始めました。これが結構自分に合っているようで、今のところ無理なく続けられています。どんな効果があるのかはまだはっきりとは言えませんが、なんとなくですが、体調も良くなり、ストレスも少し軽減したように思います。

瞑想は自らの呼吸を注視することから始まるのですが、これが、なんともいい感じで、調子がいい時には何時間でもそのまま座っていられるようにも感じられることがあります。その間は雑念もあまりわかず、終わった後は気持ちがスッキリとします。(日によっては瞑想している時に眠ってしまう時もありますが)

いろいろ考え、悩むことも多いこの頃ですが、この瞑想がそれを乗り越えるための力になることを期待して、しばらく続けてみようと思っています。

ネパールでまた地震がありました。今度はよりシェルパの村に近いところが震源です。みんなどうしているのでしょうか。心配です。(六田知弘) - 2015.05.08 山に入ると

今、屋久島の山から下りてきたところです。山道をカメラを持って渓流の音を聞きながら歩いていると、かつて暮したネパールのシェルパの村の事をついつい考えてしまいます。

山岳地帯の地震の被害についてはまだ情報が入って来ません。どうかみんな無事でいて。(六田知弘)- 2015.04.30 ネパール大地震

-

ネパールで大地震がありました。カトマンズとエベレストのベースキャンプの被災の映像はテレビで頻繁に写されていますが、私がいたエベレストに通じるシェルパ族の村々の映像はなく、被害の状況は全くわかりません。シェルパの村の家は、カトマンズのようなレンガを積んで作ったものではありませんが、石を積み上げてその上に薄く土を塗っただけのものなので、強度的には、レンガとさほど変わらないものでしょう。どれくらいの震度でその被害がどれほどのものだったのか、全く情報がないので、心配でなりません。

エベレストベースキャンプの被害は雪崩によるものということですが、その下手に位置するシェルパの村の上方、つまり、氷河の先端部分には地球温暖化でできた氷河湖があり、それが決壊する危険性が以前から指摘されていました。今回の地震でその決壊がなかったのかどうか。もし決壊したとしたら、下流に位置するシェルパの村々は地震それ自体による被害に加えて、鉄砲水による甚大な被害を受けた可能性もあります。そんなことはなかったことを今の私は遠くから祈るしかありません。

もう随分長い間会っていませんが、カミ・スンドゥ、パサン・ギャルジ、ミングマさん、アン・プルワ・・・。モンゾ村の人たち、どうか無事で生きていてください。(六田知弘) - 2015.04.24 若葉の高幡山

あっという間に季節は巡り、高幡不動の裏山はまた爽やかな若葉となりました。木漏れ日が揺れる中を歩くのはなんと気持ちのいい事か。自宅から駅まで出るのにこの20年間、週に4~5回はこの山道を通るのですが、飽きる事はありません。

椿が過ぎて桜が散って、今が若葉で、この後は紫陽花が続きます。

時の移りゆく中で、「今この時」を大切にすること。最近なぜかそんなことをよく考えるようになりました。(六田知弘)- 2015.04.17 尺取り虫

桜の花が満開の頃、故郷奈良の「三輪さん=大神神社(おおみわじんじゃ)」に母と一緒にお参りしました。

ご祈祷の待合室に座っているとき、ふと気づくと私の左腕に何やら動くもの。シャクトリムシです。1cmにも満たない小さな緑の虫が、肩の方から手先に向かって、せわしく身体を屈めては伸ばし、屈めては伸ばして進んでいきます。私はしばらくそれをそのまま見ていることにしました。

「尺蠖伸びんがために屈す」。これは、私が中学生の頃、祖父から教えられた言葉です。「易経」のなかにあるということですが、尺蠖(しゃっかく)というのは尺取り虫のことで、尺取り虫が屈するのは次に伸びるためなのだ。という意味で、中学生の私にもその意味するところはすぐに理解できました。

尺取り虫は、上着の袖を3分ほどひたすら進み続け、やがて手の甲に移って、それからさらに1分ほど進んでついに親指の最先端まで達しました。そこで、最後に大きく身体を伸ばして、すっと立ちました。(その姿が、何かに向かって手を合わせているようにも見えました。)

尺取り虫にしてみれば別に指先の頂点まで来ることが進み続けた目的でもゴールでもないわけですが、見ていてなんだか嬉しくなりました。

そのせいかどうかわかりませんが、ご祈祷していただいていたときの眼前の空間の光とそこを渡る風が、私にはとっても有り難いものに感じられました。(六田知弘)- 2015.04.10 ルイス・オカニャ写真展

桜の花もあっという間に散りました。これからぐっと暖かくなるなと思いきや、東京は季節外れの雪なども降り、ちょっと戸惑いました。それでもそんな人間とは関係なしに季節は確実に移り変わっていくはずです。

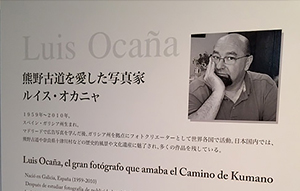

そんなある日、「セルバンテス文化センター東京」のギャラリーで開催されているルイス・オカニャ追悼写真展「熊野古道とサンティアゴ巡礼道」に行ってきました。ルイス・オカニャは2008年から2009年にかけて私と一緒に「祈りの道 サンティアゴ巡礼路と熊野古道」の写真展をしたスペインの写真家です。その時はルイスが日本の熊野古道、私がスペインのサンティアゴ巡礼路を撮ったものを和歌山と東京とパリとサンティアゴで展示しました。それから間もなくルイスはこの世を去りました。

「ピュアな精神」。それを久しぶりに彼の写真を見て改めて感じました。特にサンティアゴ巡礼道の写真については。

吸い込まれるような透明感、スペインの渇いた大地から湧き出る冷たく清らかな泉の水を透して見るような澄明な景色。

私のちょっと疲れた身心はミネラルたっぷりの美味しい美味しい天然水で満たされました。目的地サンティアゴ大聖堂に向かって痛む足をひきずりながらも、もう少し歩いていけるように思います。

ありがとう。ルイス。(六田知弘)

- 2015.04.03 15年目のスッポン

桜があっという間に満開になり、上着を着ていると汗ばむ陽気になりました。

今日は出かける前に屋外にある水槽の住人、スッポンの水を替えてやりました。このスッポンは、息子が小学2年生の頃にスーパーのペット売り場で買ってきたもので、うちに来てからもう15年になります。買ってきたときは甲羅が7センチほどで可愛らしかったのですが、今は25センチくらいはあるでしょうか。本当に立派な成人(成亀?)になりました。その堂々たる姿を見ていると、かつて私が撮ったことのある正倉院宝物のひとつ「青斑石鼈合子」を思い浮かべます。形は言うに及ばず、あの石の艶は我が家のスッポンとそっくりです。

冬の間は冬眠しているので餌もやらず、暖かくなっても朝一度餌をやるだけで水替えもあまりせず、ほっとらかしなのによく元気に育ってくれました。(六田知弘)- 2015.03.27 澄み渡った大阪

今週は大阪の東洋陶磁美術館の撮影に関西に来ています。

その間に急速に季節が進んだようで、(そんな訳はないのですが)撮影を終えて美術館から出たとき、日ごとにそとの明るさが増してきたように思えます。実家の横の桜並木も蕾がふくらみ薄紅色になってきました。 今、撮影前のコーヒーを淀屋橋のカフェで飲んでいるのですが、ガラス越しに見える大阪の空も青く澄み渡って気持ちいい。(六田知弘)- 2015.03.20 アメリカの蓮の蕾

アメリカ西海岸から便りが届きました。シアトルのアジア美術館に今、私の蓮の蕾の写真が展示されていて、好評を得ているとのこと。

アメリカ人のコレクターがそれを展覧会に貸し出したようですが、かの国の人の目にあの蓮がどのように映るのか。実際の生の声を聞いてみたいとも思います。

それにしてもあの真っ黒な軸装はかなり奇抜ですが、アメリカで見るのには悪くないかも、と思います。(六田知弘)- 2015.03.13 サンシュユ

高幡不動の裏山に梅とともにサンシュユの花も咲きました。

一枚の葉もない編目のように重なる細い枝に黄色い小さな花をたくさんつけています。

それをシルエットに、薄曇りの空を白い雲が左から右へとゆっくりと流れていきます。その流れを右から左へと逆巻きにすることは誰にもできません。時の流れに逆らわず、ゆったりと身を任すことができたなら・・・。その瞬間を止めることができる?カメラを手にしながら、ぼんやりと考える早春の頃になりました。(六田知弘)- 2015.03.05 青いネット

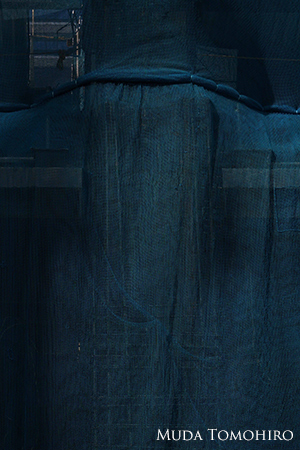

東京駅から写真展「ボロブドゥール」の会場の繭山龍泉堂に行く途中、工事中のビルに掛けられた青いネットが目に入りました。三月の午前の光を受けて、鈍く輝き、その内側の足場や建築資材がうっすらと透けて見えます。

青いネットは東日本大震災の時の津波に流されたものを撮った「時のイコン」の中にある、種籾が入った青いネットを思い出させます。

震災から間もなく4年、一体われわれの国 日本は、そこからどんな教訓を得て、どれだけ賢くなったのでしょうか。(六田知弘)- 2015.02.27 写真展「ボロブドゥール」

東京 京橋の繭山龍泉堂で私の写真展「ボロブドゥール」が始まりました。(3月7日まで・期間中無休11時~6時)

龍泉堂での写真展は2年に一度で今回が5回目となります。ということは最初 の「雲岡」から10年がたったという事です。月日の経つのはあっという間。その間、私の周辺でもいろんな事がありましたが、何か夢の中の出来事のような気もします。

インドネシアのボロブドゥールを始めて訪れたのはもう15年も前。雲岡石窟を取り始めたのと同じ頃です。今回その頃に(フィルムで)撮った写真も1点だけですが展示してます。その写真とその後に撮ったものとを比べてみてもそう大して違いない。多分ボロブドゥールに対する私の向かい方があまり変わっていないからでしょう。レリーフに表された人や動物たちの表情になんとも言えず惹きつけられているのです。大いなる仏の慈悲に包まれて喜び、苦しみ、悲しみながら、それぞれの現生を生きる人や生き物たちはなんて幸せな時を過ごしていたのでしょうか。(六田知弘)- 2015.02.20 ボロブドゥール展23日(月)から

今、東京 京橋の繭山龍泉堂で23日(月)から始まる写真展「ボロブドゥール」の作品設置作業をしているところです。

ボロブドゥールは中国の雲岡石窟とともに私が最初に仏教遺跡を撮り始めたところなのですが、今までまとまっ形で発表することがなく、今回が初めてです。

ボロブドゥールにいって先ず驚いたこと。それは長大な壁面に施されたレリーフの人々にや動物たち、樹木などの表情がなんと豊かなことか。生きとし生けるものたちが、大いなる仏の慈悲に包まれて、泣き、笑い、喜び、苦しみながらそれぞれの現生を謳歌する。

写真展は2月23日(月)から3月7日(土)までで、期間中無休です。基本的には私は毎日会場にいる予定です。お声掛けくださるのをお待ちしております。(六田知弘)

- 六田知弘写真展 「ボロブドゥール Borobudur」

- 会期:2015年2月23日(月)から3月7日(土)

- 会場:繭山龍泉堂(東京都中央区京橋2-5-9)

- 時間:11時~18時(会期中無休)

- 入場無料

- お問い合わせ:株式会社 繭山龍泉堂(担当:川島)TEL:03-3561-5146

- 2015.02.13 出雲の立石

-

熊野神倉山のお燈まつりに続いて愛知県の鳥羽神社の火祭りを撮り、そのまま出雲に来ています。

出雲は特に祭りがある訳ではないのですが、偶然が重なってこちらに来ました。

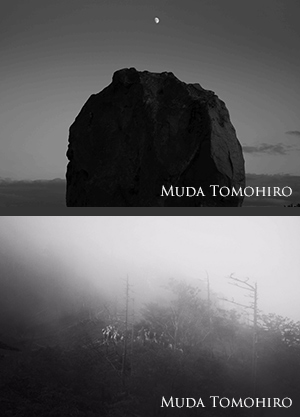

先ずは出雲大社にご挨拶と思っていたのですが、道順の関係でその前に訪れたのが立石神社(たていわじんじゃ)。神社と言っても社などはなく、(かつては小さな祠のようなものがあったようですが)本当に辺鄙な山間の林道脇を下った鬱蒼とした林の中に、高さ7mから10mほどの岩がいくつか露出していてその前に1m四方くらいの小さな結界が施されている。ただそれだけなのです。その前に立ったとき、私は現実感を失いました。石の気にあったったのでしょうか? 今まで大和や熊野で向き合った石や岩から感じてきたものと共通するエロス的パワーのようなものはもちろん強く感じるのだけれど、それとは違う別のもの。今まだ私にはとらえることができない何かが私にはたらきかけているように感じたのです。

その二日後、私は再び立石の前に立ちました。突然涙が溢れ出ました。しかしまだ、写真は撮れてはいません。(六田知弘) - 2015.02.06 神倉神社の火祭

-

満月の光が煌煌と射す和歌山県新宮の神倉神社から今帰ってきたところです。夜11時。もちろん境内には誰もいません。社殿の背後に「ゴトビキ岩」のある神倉山の登り口の石段にも木漏れ日ならぬ木漏れ月がゆれていました。見上げると、これほど急なものは他にないのでは、と思われる石段の先には、まるでそのまま宇宙に続くような夜空が木々のトンネルを通して丸く見え、そこにきらきらと星が輝いていました。山の手前から見えたオリオン座の三ツ星のひとつでしょうか。しばらく月光のもとに佇んでいると、ヒマラヤの村で暮らした自分の若いときのことを思いだし、そして異国で消えた後藤健二さんのことを思いました。

明日の夜は、その神倉神社の火祭(お燈まつり)です。私も初めてそれに上り子(あがりこ)として参加させてもらいます。白装束を来て荒縄を腰に巻き、神様が降臨したというゴト引き岩の前から燃え盛るたいまつをもってあの急な石段を駆け下ります。

さて無事に、この世に再び戻ってくることができるかどうか。(六田知弘) - 2015.01.30 大阪にて

-

一旦、東京にもどって、2月23日から始まる写真展「ボロブドゥール」のプリントをして再び大阪にもどり東洋陶磁美術館の陶磁器の撮影をしています。写真を撮るのは全部で2百余点。今年度と来年度に分けて撮影します。最高レベルのものを自分の好きなように撮らせてもらえるまたとない機会。悔いの残らぬよう、とことんこだわって、かつ楽しみながら撮ろうと思っています。ここのところ全く休む暇もなく、ちょっと疲れも溜まってきているのは確かですが、今年ぐらいが私の人生のひとつの節目になるような気がしています。ここが踏ん張りどころ。しかし、あまり気張らず、そして焦らずにマイペースでいきたいものと思っています。

突然ですが、「イスラム国」に拘束されている後藤健二さん、あなたの目には強く共感を覚えます。無事に帰ってくることを祈っています。(六田知弘) - 2015.01.23 ものとの対峙?

-

大阪市立東洋陶磁美術館でのやきものの名品の撮影を続けています。やっぱりすごいです。こんなものたちと一対一で向き合える喜びを、大阪から奈良の実家に帰る電車の中でチューインガムを噛むように味わっています。撮影していてふと気づくと時間が結構すぎているのですが、以前とちょっと違うと自分で思うのは、ずいぶん気楽にというか気負うことなく撮れていて、それほど疲れないということです。モノそれ自体が発しているものを素直に受け止めればいいわけで、無理にそれに対峙しようなんて思うことはないのだと、このごろやっとわかってきたように思えます。

ところで、2月23日から3月7日まで東京・京橋の繭山龍泉堂で写真展「ボロブドゥール」を開催します。(詳しくは、このHPのpublicityをごらんください。)来週は、そのためのプリントにとりかかります。また、皆さんに会場でお目にかかれるのを楽しみにしています。(六田知弘) - 2015.01.16 汝窯 水仙盆

今年の仕事は大阪市立東洋陶磁美術館の館蔵品の撮影から始まりました。

あの安宅コレクションを中心とした陶磁器のなかから代表的なもの約200点を、今年度と来年度の2年のうちに撮影するのです。世に知られた名品ばかりなので、正直、どこまで撮りきれるかわからないのですが、せっかく与えられた機会です。今、自分が持っている力を集中して出し切るしかないと思っています。といって、いまさら気負いはありません。

先日は、汝窯(じょよう)の水仙盆を撮りました。その一点だけで半日かかりました。

20年近く前に初めてこのやきものを見た時のことを私はとても良く覚えています。これが皇帝の美の基準なのか! それまで知っていたものとは次元がちがう美があることをそのとき私は初めて知りました。私にとっては新たなメルクマールともいえるものを見つけた思いでした。

その作品に、今、ひとりの写真家として向かい合うことができました。

あの水仙盆と私とを引き合わせてくれたみなさんと何かの力に感謝です。(六田知弘)- 2015.01.09 皆さん 明けましておめでとうございます。

今年は昨年同様、奈良の実家から母をつれてきて東京で新年を迎えました。ロンドンから帰ってきた息子も加え、いつもより少し賑やかな数日間を過ごしました。

3日の夕方、ちょっと用があって外に出たら、家のすぐ近くで富士山の裏側に夕陽が輝きながら沈む、いわゆるダイヤモンド富士に出くわしました。写真を撮ろうとあわてて望遠レンズをとりに家に戻り、母と一緒に戻ってきたときは既に太陽は富士の向こうに沈んでしまっていました。しかし、逆光になった富士山の左側斜面には、雪煙が縁取るように輝いていて、印象的な姿を見せてくれました。空気が澄んでいて、なんとも絵に描いたような新年の富士でした。翌朝、皆で朝食を摂っている時、母は朝方に富士山の夢を見たと言いました。前日に実際に富士山を見たからそれが夢に再び現れたのだろう、と妻がその理由付けをしましたが、老いた母は富士山を実際に見たということさえ、覚えていないのですから・・・。

今年も昨年以上に、国内外の写真展やなんやらで忙しくなりそうですが、やれるときに精一杯やって行こうと思っています。

どうかみなさん、今年もよろしくお願い申し上げます。(六田知弘)